(52) Par Sylvain SOUSSAN –

Les arts « statiques » peuvent-ils nous aider à déchiffrer la transformation climatique ou mieux, nous accompagner dans les bouleversements du monde ?

La transition, qu’une génération appelle de ses vœux, passera par une modification des perceptions et des comportements induits par nos représentations du beau, du bien, du bon.

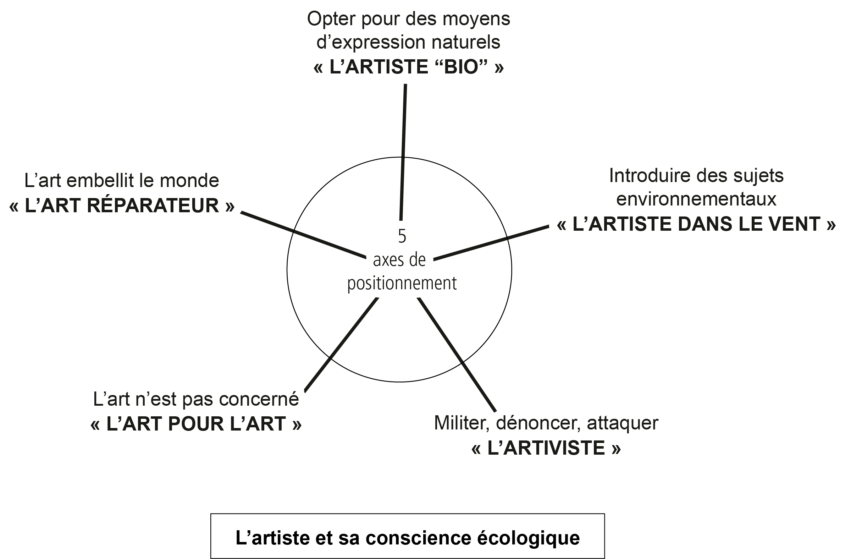

Tant que les artistes seront appelés à produire des œuvres matérielles pérennes, l’art entravera la bifurcation que la transition demande. Quelques artistes, comme Tino Sehgal, Tomas Saraceno, Jérémy Gobé, Wolfgang Laib, parmi les plus célèbres, parviennent à créer en cohérence avec les injonctions de la crise environnementale, en adoptant des pratiques qui résolvent les tensions entre production et consommation de ressources. D’autres participent ou résistent à la prise de conscience écologiste en suivant l’un des axes décrits ci dessous :

Chaque être humain se forge une perception différente de la crise climatique, car nous sommes différemment atteints selon notre génération et notre position à la surface du globe. Symétriquement, chacun, ou chacune, se forme une vision conjoncturelle des qualités et des fonctions de l’art.

Assaillis par la polyphonie des signes qui remodèlent les milieux de vie, l’art peut-il nous aider à interpréter les transformations en cours, voire à les apprécier, comme on apprécie une distance ? Une distance restant à parcourir ou que l’on voudrait maintenir, mais qu’il nous faut considérer avant que la nature nous impose sa mesure, sans nuance et sans délai.

Dans une exposition, le travail du regardeur consiste à rechercher sa juste place face aux tableaux. Or, la mission de l’art serait aujourd’hui de détourner notre attention des beautés artificielles et de diriger nos pas vers les fenêtres, pour nous éveiller aux couleurs du ciel et de l’eau, ou nous émouvoir devant le tremblement d’un feuillage. En quittant le plancher lisse des salles d’exposition, il nous faudra aussi passer notre chemin, pour ne pas déranger la nichée qui s’agite sous les branchages. Car, en présence des trésors vivants, nous sommes encore des visiteurs, appelés à faire montre de discrétion pour ne pas déranger, ne pas toucher. Exerçons alors notre imagination, inspirons-nous à la cimaise des nuages, accordons-nous la possibilité de regarder artistiquement. Délaissons la matérialité d’un art statique qui serait tenu de laisser des traces indélébiles.

Les collections accumulées dans les musées, comme embarquées dans des vaisseaux en détresse, sont des ilots de mémoire chargés des vestiges de mondes engloutis, lourds de traditions empesées et parfois contestées comme le colonialisme, le patriarcat, les modèles discriminants produits au fil de millénaires d’asservissement de la nature et des êtres vivants. Exposer un joug d’esclave derrière une vitre n’est pas la preuve de la fin de la domination de l’homme par l’homme, ni même de la fin du trafic des êtres humains. L’esclavage a simplement changé de forme, de statut et d’accessoires.

Sur la couche superficielle des siècles sédimentés, les musées disposent des objets épars qui, de vitrine en vitrine, nous laissent imaginer une perspective historique faisant émerger le présent comme la pointe d’un passé lointain. Cette accumulation d’artefacts disséminés dans l’espace muséal donne à l’aventure humaine un caractère universel qui nous placerait tous : vivant et morts, jeunes, vieux, faibles, puissants, artistes, touristes et quelle que soit notre culture ou nos modes de vie, devant les mêmes responsabilités face à l’état du monde. Cependant, au sortir des galeries, la poussière qui ternit mes chaussures ne contiendrait-elle qu’un atome du sable arraché aux pyramides par le vent de l’histoire, je n’en serais pas autorisé à penser que l’air que je respire ou que l’eau que je bois aujourd’hui sont souillés par l’empreinte des civilisations éteintes. Les traces de métaux lourds, de plastiques, d’antibiotiques qui imprègnent les fondations du monde contemporain ne sont pas aussi anciennes ; et ce sont nos enfants qui laissent trainer leurs doigts sur la couche de carbone que nous avons émise hier, tout au plus avant-hier.

La durée de vie d’une particule de CO2 dans l’atmosphère est comparable à celle d’une vie humaine. Il faudrait donc inventer des modes d’existence capables d’absorber les émissions que nous causons dès notre naissance jusqu’à l’heure de notre disparition. Ce raisonnement semble disqualifier le temps présent ; il l’accélère. Il nous dépasse. Notre passé court maintenant devant nous.

L’art comme projet avant-gardiste ou réparateur est donc toujours déjà en retard, alors que le train du réchauffement climatique est à l’heure. Ce qui caractérise notre époque — et ce en quoi elle diffère des précédentes — est que nous avons le sentiment de devoir lutter contre un nouvel oppresseur en la personne de nous-mêmes. Nous sommes simultanément les tyrans et les victimes de nos servitudes volontaires.

Il y a 30 ans, les climatologues avaient prédit ce à quoi nous assistons aujourd’hui en 2023. Il est possible que leurs prévisions pour les prochaines décennies se vérifient. Préparons-nous avec art, poésie, philosophie, mais aussi exigence, vigilance et générosité. L’art peut nous aider à sentir, penser, agir autrement pour nous défaire du futur que nous avons hérité de la génération de l’oubli, celle qui s’est appliquée à effacer le traumatisme des guerres mondiales par l’ébriété de la croissance. Pour ces ancêtres, la pesée de l’héritage définissait les lignes de vie et la hauteur raisonnable des ambitions. Si pour certains l’avenir pouvait briller comme une lueur lointaine, mais accessible, maintenant c’est au poignet de nos contemporains que les heures passent et comptent aussi les pas qui nous rapprochent de nos limites.

Chacun est confronté à ses performances individuelles, comme s’il nous était possible de nous délester de l’attraction terrestre, du poids de l’atmosphère et de la glu qui entretient un sentiment de résignation collective. Pour qu’un futur désirable nous reste accessible, rappelons-nous que les rapports du GIEC attestent que l’humain est bien le problème. Ce qui nous autorise à penser qu’il fait encore partie de la solution. Si l’on ne sait faire marche arrière, tentons d’apprendre en marchant, mais avec la volonté d’apprendre à désapprendre, d’apprendre à nous déprendre.

La culture est une affaire de transmission. Préparons-nous à transmettre autre chose que des biens matériels et des mauvaises habitudes. Ne produisons plus d’œuvres d’art, inventons l’art d’aujourd’hui, cultivons nos talents partagés pour un art du regard, de l’écoute, de l’attention aux beautés éphémères.

–

Photo en-tête : Slogans climat, collecte 2019, musée des nuages.

Pour aller dans ce sens,la poesie me semble un art

Pour aller dans ce sens la poesie me semble un art majeur.il faut lire le dernier recueil d’Hélène Dorion: mes forets

Sylvain

Magnifique regard, juste analyse, si bien vu et si bien dit, intégralement partagés et mis en œuvre

-pour ma part également – à tous les temps!

Amitié

Dominique