(N°29) Par Baptiste PAYS –

Atlas d’une institution idéale

Cet article est la seconde partie d’une série de trois textes écrits entre mars 2020 et février 2021, qui pose les bases de ce que je définis comme la pratique de l’institution. Dans ce second texte, je formule l’institution native présentée dans la première partie sous forme d’atlas, pour imaginer à quoi l’institution pourrait ressembler aujourd’hui.

L’institution idéale, forcément, elle n’existe pas.

C’est une exigence qui n’a comme unique raison d’être que de mesurer l’écart qui nous sépare de son devenir, de sa possible existence. Mais elle n’est pas irréelle. Elle se manifeste dans des réalisations qui permettent de l’imaginer, de la comprendre et de la pratiquer. C’est une impossibilité vérifiable.

Pour se rapprocher de cette institution idéale et la concevoir, il faut lui construire une histoire. Ainsi elle ne vient pas de rien et nous permet de repérer les étapes à travers lesquelles elle pourrait se réaliser.

Dans cette deuxième partie, je me suis attaché à écrire cette histoire, qui n’est pas unique comme l’Histoire. C’est comme cela que je parle de mon institution idéale. Il y a là aussi, la volonté de comprendre ses propres exemples, comme si l’on mettait à plat une partie de sa culture, mais aussi dessiner une trajectoire par l’invention de ses désirs.

C’est pourquoi nous commencerons par zéro, parce que zéro ça n’a jamais été rien. Et nous irons jusqu’à 6, comme autant d’étapes qui permettent de cerner cette institution qui pourrait nous servir.

La suite de ces étapes forment ensemble l’ébauche dune méthode pour construire son institution native.

Dire non pour commencer à discuter

L’artiste est un bâtard et c’est là sans doute son plus bel atout. Sa place lui confère la possibilité de regarder autrement l’Institution, de la mettre à distance et d’en refuser certaines de ses dispositions ou de ses contreparties. Peu importe à quel(s) niveau(x) se situera son refus, l’artiste ne peut tout accepter dans la pratique de l’institution. Son non est synonyme d’invention.

L’artiste est un bâtard et c’est là sans doute son plus bel atout.

Le non c’est l’apprêt de l’après, c’est la mesure fondamentale de son engagement dans la pratique de l’institution.

Pour éviter toute prescription sur les objets du refus, il revient ici d’affirmer que toute vérité contradictoire en art peut cohabiter et être en présence sans s’annuler avec d’autres.

Le refus est constitutif de l’invention ou du moins de la reformulation, même s’il est insuffisant. C’est un point de départ à partir duquel les conditions de réalisation d’une pratique devront être reprogrammées pour permettre à ce refus de déployer d’autres dispositifs d’existences.

L’enjeu est de pouvoir élaborer une éthique politique et personnelle à l’échelle de l’artiste qui pourra permettre à cette institution d’y prendre forme.

Dans cette perspective il revient de pouvoir construire les conditions selon lesquelles ce refus deviendra effectif, et permettra d’inventer une nouvelle infrastructure qui soit l’expression de cette même éthique, de ce même refus.

Lorsque ce texte à été écrit, une grande partie de la population mondiale se trouvait confinée. Pour un grand nombre d’entre-elle dont je pense faire partie, cela à représenté l’expérience concrète du quotidien d’une autre partie de cette même population. Pour quelque raison que se soit, cette privation de liberté tangible, palpable, cette incarcération devenait le vecteur commun d’une certaine « humanité ».

L’objet de mon refus ne s’est toutefois pas modifié, mais à précisé sans nul doute l’enjeu fondamental de cette présence à l’autre. De ce qui dans l’art relève de la présence aujourd’hui et la nécessité de réinventer ces modes d’accès.

Ce qui est donc refusé ici c’est la limitation, l’imposition du langage de l’oeuvre d’art et conséquemment de la détermination des rôles qui sépare les territoires et régit notre présence dans la société, dans le commun.

Construire son indépendance ?

A partir du moment où l’artiste dit non, elle doit se poser la question de l’indépendance. Sinon, son non servira comme point de départ à une autre forme de dépendance.

Le minimum d’indépendance ça veut dire le minimum d’autonomie, c’est une autonomie d’esprit, une autonomie de penser, une autonomie d’action ou une autonomie financière.

Si elle est suffisante elle n’est pas absolue, elle est seulement nécessaire. Et tant mieux. Puisque l’autonomie absolue c’est l’isolement absolu, c’est la séparation avec les différences dans laquelle aucun commun n’est envisageable.

L’autonomie absolue c’est l’isolement absolu.

Dans la pratique de l’institution, cette indépendance s’inscrit dans le long terme, dure et sert à l’approfondissement de la pratique. L’indépendance est un objectif atteint qui ne doit cesser de devenir. C’est une constante négociation entre notre autonomie et ce qui pourrait stopper l’approfondissement de sa pratique.

Une des premières formes d’indépendance que l’artiste peut construire, c’est son indépendance vis-à-vis de l’art, autrement dit faire son art sans art.

Faire sans art ne signifie pas quitter l’art, mais refuser de se cantonner à un art déjà fait et plus précisément construire son indépendance vis-à-vis des instances de pouvoir qui décident de « la qualité » de l’art.

L’indépendance dans la pratique de l’institution ne doit pas se faire uniquement sur le plan des idées et de la pratique, mais aussi sur la façon dont je m’organise dans mon ensemble et vis-à-vis de ma pratique.

Pratiquer l’institution permettrait en somme de se poser la question de son indépendance sur un autre plan que celui de l’art et construire son rapport à l’autre en tant qu’individu (personne) avant même d’être une artiste.

La question de l’indépendance dépasse donc largement les contours de la pratique artistique, elle va forcément prendre en compte des choses qui ne concernent pas nos seuls « choix d’artiste » (parole d’artiste) et considérer la manière dont ils s’organisent au delà même de la pratique.

C’est construire une relation expresse pour son devenir par rapport à la société, comme une forme de survie ou une nouvelle forme de vie.

Dans l’histoire de la musique de nombreux artistes se sont ainsi organisés en créant leurs propres labels pour produire et diffuser leur musique.

Dans la pratique de l’institution, le label correspondrait à une forme d’institution, une structure qui permet à son travail d’avoir une légitimité et de construire son propre écosystème.

Si beaucoup de labels sont de simples formes entrepreneuriales, certains ont été conçue en continuité avec la musique qu’ils produisaient.

C’est le cas par exemple d’Industrial Records créé en 1976 par Genesis Breyer P-Orridge, membre des Throbbing Gristle1.

En créant à son échelle sa propre structure de production et de diffusion musicale, elle a pu donné à sa musique un nom, industrielle, mais elle a également permis à d’autres artistes de diffuser leur travail.

L’institution-label apparait ici comme un autre cadre pour accéder à la musique des Throbbing Gristle, d’abord parce qu’il soutient concrètement le travail des musiciens en les produisant, mais également parce qu’il permet à une scène industrielle de se constituer comme telle, en nommant ainsi le label et en diffusant leur musique.

Construire son indépendance passe ici pour l’artiste par une organisation collective que l’on pourrait comparer à des formes quasi syndicales, comme il en a été le cas en 1846 avec l’apparition des premières caisses de chômage chez les typographes bruxellois2. Pour faire face à la manipulation des tarifs par le patronat, qui en embauchant des manoeuvres non qualifiés pouvait baisser les salaires à leur guise, ils ont constitué ce que l’on pourrait comparer aujourd’hui à une assurance chômage, qui leur permettait à la fois de contrer cette concurrence déloyale, mais aussi de se couvrir mutuellement dans le cas où ils refusaient de travailler aux tarifs imposés. Cette initiative a eu par la suite des répercutions dans d’autres secteurs d’activités finançant par exemple des actions de grève ou d’assistance en cas d’accident ou de maladie.

Tant que les artistes ne peuvent pas s’organiser entre-elles et eux, à l’image de ces typographes, nous resterons toujours victimes des systèmes qui nous régissent.

Tant que les artistes ne peuvent pas s’organiser entre-elleux, nous resterons toujours victimes des systèmes qui nous régissent

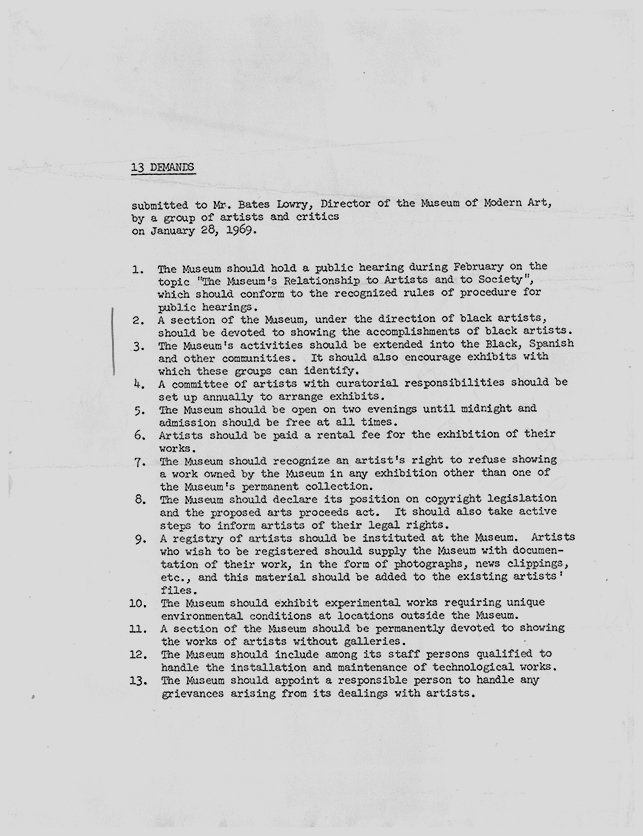

Dans ce sens on pourra aussi noter ici l’action de l’Art Workers’ Coalition (AWC) créé en janvier 1969 à New York. Ce groupe formé d’artistes, de critiques et de membres d’institutions artistiques, à mené plusieurs actions concernant le droit des artistes à opérer sur l’institution de l’art et ce notamment suite à l’exposition de Pontus Hulten, The Machine at the End of the Mechanical Age organisée au Musée d’Art Moderne de New York (MoMA) la même année. A travers la rédaction de 13 demandes3, d’abord adressées à M. Bates LoWry, directeur du MoMA, l’AWC à permis de poser à la quasi totalité des institutions artistiques new-yorkaise, les conditions qu’ils jugeaient nécessaires pour changer leur relation avec le musée et conséquemment le musée lui-même.

«Art Workers’ Coalition demonstrates for artists’ rights, 1969 | Global Nonviolent Action Database». nvdatabase.swarthmore.edu. Retrieved 2018-10-22.

Si l’action collective peut permettre de construire son indépendance, des initiatives au niveau individuel peuvent également nous éclairer sur des stratégies de reformulation de son rapport à l’institution.

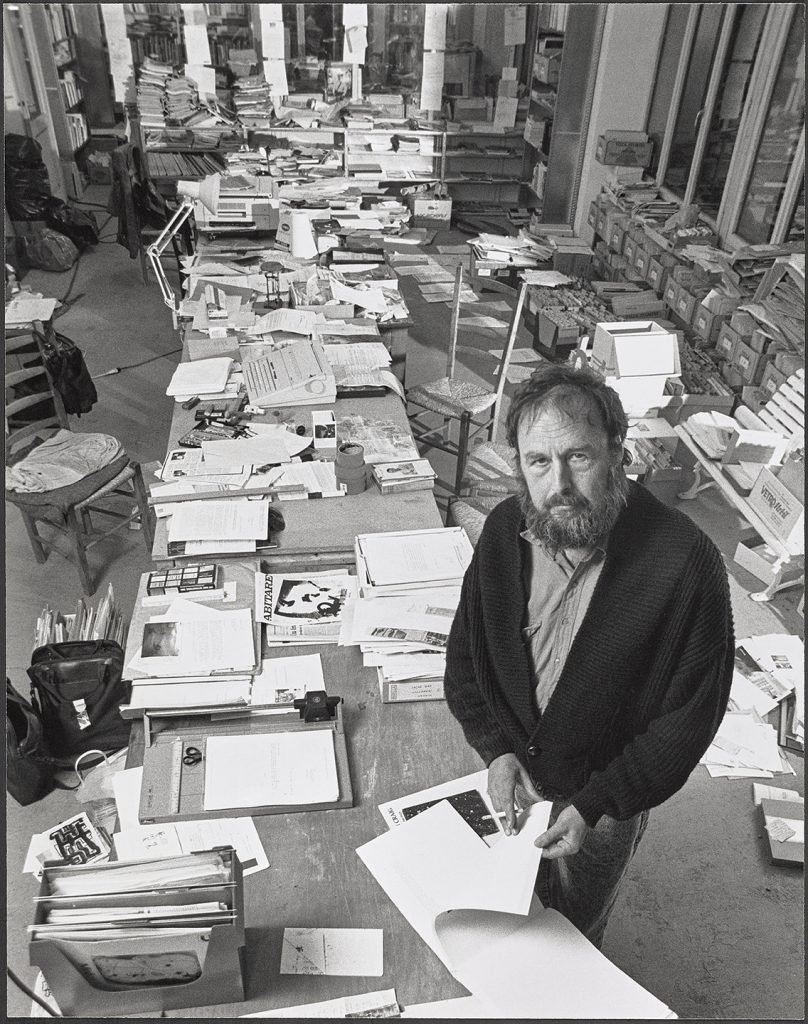

Pratiquer l’institution, pour le commissaire d’exposition Harald Szeeman, a pris le nom tout aussi éloquent d’ « agence pour le travail intellectuel à la demande »4 en 1969, suite à sa démission de la Kunsthalle de Berne. Conçue pour organiser ses expositions, cette agence a également été un moyen pour modifier le rapport qu’il entretenait avec les institutions muséales, mais aussi avec sa propre activité.

En s’attribuant, à travers son agence, le statut de faiseur d’exposition, il marque son autorité intellectuelle en tant que commissaire d’exposition et sort du rapport salarial qu’il entretenait avec les musées. L’agence lui permettait ainsi de transformer les musées en clients, à qui il pouvait désormais vendre ses expositions.

En parallèle de cette agence, il a utilisé une autre forme institutionnelle, celle d’un fonds d’archives personnelles, la Fabbrica Rosa.

DERIEUX, Florence (dir.). Harald Szeemann : méthodologie individuelle, JRP Ringier et Le

Magasin, Grenoble, 2007..

Avec ce fonds d’archives il ne s’est pas seulement impliqué dans sa propre redéfinission en tant que commissaire d’exposition, il a aussi essayé d’avoir un impact sur l’histoire de l’art à travers sa documentation. A partir du moment où Harald Szeemann pouvait constituer ses propres archives, il écrivait l’histoire.

Cette stratégie d’indépendance conceptuelle, économique et historique s’est produite par ce que l’on pourrait appeler une auto-institutionnalisation, qui place d’un bout à l’autre de son activité de commissaire, des moyens institutionnels, une agence et un fonds d’archives. Des moyens qui s’entretiennent entre eux, la Fabrica Rosa devenant la source documentaire de ses expositions qui produisaient elles-mêmes des archives pour ses fonds.

Ce qui est remarquable ici c’est qu’Harald Szeeman à également repris des modes de production quasi artistiques pour réévaluer son rapport à l’institution. En posant son nom, inventant un statut d’indépendant et en constituant sa propre source documentaire pour écrire sa méthodologie individuelle5. Il développe ainsi son propre écosystème constitutif et institutif.

La place qu’occupe l’archive dans cette prise d’indépendance est significative ici par l’échelle qu’elle représente pour documenter non seulement une scène artistique, mais également comme une méthode singulière de travail qui marque un tournant dans les pratiques curatoriales. Il a archivé l’histoire qu’il était en train d’écrire.

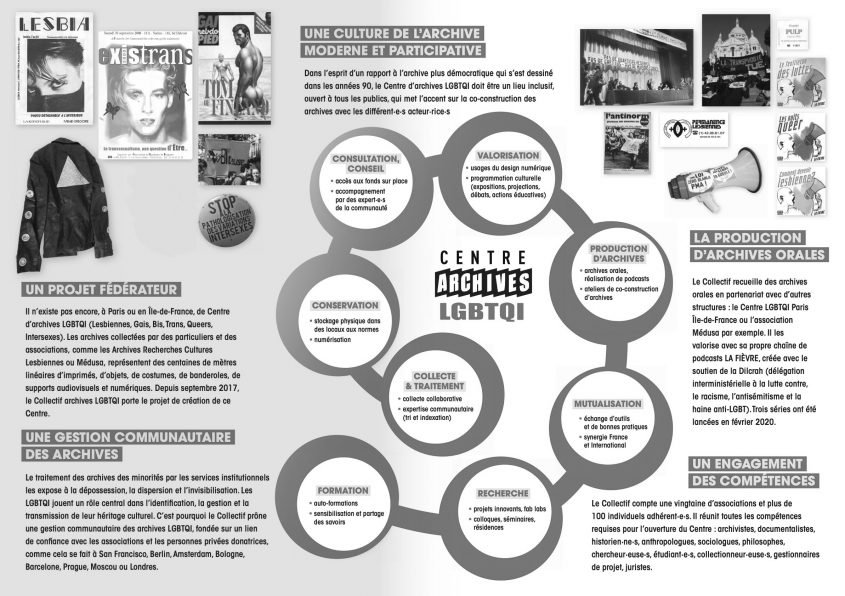

On comprend là aussi tout l’enjeu de l’action du collectif Archives LGBTQI, qui milite depuis 2017 pour la création d’un centre d’archives à Paris, un projet qui a pourtant été pensé il y a déjà presque 20 ans ! Dans une lettre ouverte publiée le 8 janvier 2021 dans Libération, le collectif y expose l’importance de ces centres d’archives, non seulement pour « dépasser les conceptions qui définissent traditionnellement ce qui est historiquement significatif et pertinent » mais également pour permettre de « construire et de nourrir des relations étroites avec des personnes à titre individuel »6.

Ces formes institutionnelles, qui se retrouvent à la fois dans l’action de Genesis Breyer P-Orridge et d’Harald Szeeman, ont été convoquées pour organiser et concrétiser un certain état d’esprit, en leur permettant d’inventer les conditions de leurs propre émancipation, au détriment de l’équilibre apparent promulgué par les institutions dominantes, ici les maisons de disques ou les musées.

Pratiquer l’institution permet d’inventer les conditions de sa propre réalisation, au détriment de l’équilibre apparent promulgué par les institutions dominantes.

La structuration des activités autour de la forme d’un label, d’un syndicat, d’une action militante, d’une agence ou d’un fonds d’archives, à également conféré à ces initiatives une dimension politique forte en ce qu’elle ont pu constituer et affirmer leurs propres identités, en cohérence avec les valeurs qu’étaient les leurs et ainsi envisager de nouvelles formes de partage et de collaboration. La dimension collective de Industrial Records et historique du fonds d’archives, a ainsi produit une stratégie significative et singulière pour transformer les normes dominantes de leur temps.

L’indépendance qui est proposée ici par la pratique de l’institution touche donc des aspects qui sont, à l’échelle de l’artiste, indépendants de la notion à proprement parlé d’art, mais seulement à proprement parlé. Et il ne s’agit justement pas ici de parler proprement, mais d’élargir les moyens mis à la disposition de l’artiste pour construire son indépendance. Par la-même, cela confère à des formes institutionnelles, la possibilité d’être envisagées comme des formats à part entière. Ces formes institutionnelles concrétisent les valeurs subjectives d’une démarche personnelle quelque soit son champ d’inscription et les prolonge à tous les aspects politique, organisationnel, économique et social de la pratique artistique.

En composant avec son environnement, dans le sens d’un devenir réciproque, la pratique de l’institution peut permettre à l’artiste de s’autodéterminer en tant qu’artiste et en tant qu’individu.

Jouer de la légitimité institutionnelle

L’institution de l’art est comme la loi, loin d’être homogène et cohérente. Et c’est pour l’artiste et toute pratiquante de l’institution un paramètre essentiel. C’est l’opportunité de retourner – de manipuler et de transformer les fondamentaux de l’institution ou nos propres a priori vis-à-vis de l’institution, pour revoir les principes de légitimé de l’artiste.

L’Institution de l’art est comme la loi, loin d’être homogène et cohérente

Constantin Brancusi à pu constater cet aspect de l’institution lors de son procès contre les autorités douanières de l’état de New-York en 1927. Son oeuvre « Oiseau dans l’espace » fut taxé à son entrée dans le territoire américain, comme n’importe quel objet utilitaire, à défaut d’avoir pu être reconnu comme une oeuvre d’art et donc d’être exonérée de taxe. Ce procès fut l’occasion pour la juridiction américaine de reconnaître un travail artistique comme étant de l’art, au moment ou la quasi totalité des institutions artistiques n’imaginait même pas ce travail comme tel. C’est la loi qui a eu (fait) l’art.

D’une autre manière, la pratique de l’institution a été expérimentée quelques années plus tôt quand Marcel Duchamp était à la fois artiste et membre de son propre jury. Il a ainsi pu faire passer son urinoir devant le jury, mettant ainsi à l’épreuve l’institution artistique à accepter un banal objet, fabriqué industriellement, comme étant une oeuvre d’art.

Dans ces deux cas, l’institution de l’art pour Duchamp et l’institution juridique pour Brancusi, ont été utilisées comme des exemples emblématiques d’artistes pour lesquels pratiquer l’institution était vital pour leur travail. On pourrait en effet supposer que sans pratiquer l’institution, et l’urinoir de Duchamp et l’oiseau de Brancusi n’auraient pu entrer dans une telle relation à l’art. L’institution à ainsi été un moyen d’acter leur propre légitimité d’artiste et de ce fait remettre en cause les normes présupposées de l’art de leur époque.

L’œuvre déjà produite, est le prétexte d’un usage particulier de l’institution pour la rendre opérante ailleurs sur le plan juridique ou institutionnel de l’art.

A travers ces deux exemples, l’œuvre d’art à été totalement opérante à transformer le rapport que l’artiste peut entretenir avec l’institution de l’art dans le cas de Duchamp et avec l’institution juridique dans le cas de Brancusi.

Il est également intéressant de voir que l’urinoir de Duchamp et l’oiseau de Brancusi ont pu jouer sur les frontières de l’institution tout en se préservant des effets de marginalisation que cela aurait pu produire. En effet, ce qui était en jeu alors ne dépendait déjà plus de l’œuvre d’art elle-même, mais des relations insensées que ces artistes ont pu inventer avec l’institution.

Ce qui est en jeu ici ne dépend plus de l’œuvre d’art elle-même, mais des relations insensées que les artistes peuvent réinventer avec l’institution.

Cette légitimité permettra non seulement à Brancusi de gagner son procès mais également de revoir au niveau juridique la définition légale d’une œuvre d’art, aux Etats-Unis et dans d’autres pays. C’est à cette condition d’ailleurs que l’action de Brancusi peut être opérante pour d’autres artistes.

En agissant au niveau institutionnel, l’artiste peut jouer des rôles qui lui sont attribués et impacter les dispositifs légitimant de l’institution, détourner les modalités de sélection des artistes par l’institution, inverser les principes de reconnaissance et questionner les cadres régulateurs et autoritaires.

C’est ici une différence fondamentale avec le hacking par exemple. Si l’on retrouve la même volonté d’agir et d’altérer les principes de fonctionnement d’une institution ou d’un système informatique, semblables aux stratégies utilisées par Duchamp ou Brancusi, les effets produits sont bien différents.

On pourrait ainsi prendre le cas de Legion of Doom, un des groupes de hackers les plus actifs des années 90 aux Etats-Unis. Ils ont été à l’initiative de nombreuses infiltrations sur les réseaux informatiques et téléphoniques américains, permettant de diffuser des informations « sensibles ou confidentielles » plus librement.

En mettant à jour les relations qu’entretenait par exemple l’Electronic Frontier Foundation avec certaines grandes entreprises, ils ont démontré le lien étroit qu’entretenait le développement du cyberespace avec l’expansion d’un système de surveillance bancaire notamment, de plus en plus intrusif dans la vie de leurs clients.

Il faut noter ici que l’Electronic Frontier Foundation à été créé par John Perry Barlow, auteur de la Déclaration d’indépendance du cyberespace7.

Ce texte fondateur envisageait une politique du cyberespace où aucun gouvernement ou forme de pouvoir ne pouvait se réapproprier l’Internet, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui où de nombreux pays peuvent avoir une mainmise totale sur les réseaux de communication.

En réutilisant sans doute ironiquement le nom des méchants du Challenge of the Super Friends, Legion of Doom à joué sur la légitimité de leur action à défaire des réappropriations privées d’un commun, comme stipulé dans la Déclaration d’indépendance du cyberespace. Ceci, tout en opérant des infractions voir des dommages sur l’infrastructure informatiques et téléphonique d’entreprises américaines.

Cette approche à été poursuivit en parallèle par la rédaction et la publication gratuite du Legion of Doom Technical Journals qui mettait à jour l’ensemble des connaissances produites sur les techniques de hacking, constituant ainsi une ressource unique de démocratisation.

L’apport principal de Legion of Doom et de nombreux autres groupes de hackers, est sans doute d’avoir démontré que quelle que soit la forme institutionnelle, même numérique, les citoyen·nes peuvent agir dessus et l’utiliser autrement. Toutefois, ces hackers se sont très vite retrouvés marginalisés, tant au niveau de leur capacité à déstabiliser un pouvoir en place, qu’au niveau de l’adhésion de leurs pratiques avec l’opinion public.

Cette marginalisation est sans doute le fruit d’un certain schéma de pensée, qui considère de base l’institution comme une forme immuable et incontestable. Avec cette approche, l’institution ne peut-être que détruite ou intégrée, mais ne laisse pas ou peu de place à sa pratique, puisqu’il ne s’agirait à aucun moment d’agir à sa modification.

Ceci explique sans doute pourquoi, un grand nombre de hackers qui composaient Legion of Doom, travaille aujourd’hui au renforcement des systèmes de sécurité informatique qu’ils tentaient de déjouer hier.

Il est donc important de rappeler ici le caractère nécessairement transformatif de la pratique de l’institution, sans quoi elle reproduit des normes, non plus à partir de l’artiste mais à partir d’une réaction institutionnelle.

La pratique de l’institution doit transformer l’Institution.

Si la pratique de l’institution ne transforme rien, si elle ne fait que mettre à jour, comme il en est le cas pour Legion of Doom, elle permet à l’institution dominante de l’art de se solidifier par l’utilisation de la pratique de l’institution au détriment même de l’artiste qui en est à l’origine.

Dans ce cas contraire, la relation entre l’artiste et l’institution est biaisée, puisque l’échange continue de s’opérer selon des rôles préalablement définies par l’institution au détriment de l’artiste.

Toutefois, et dans cette situation, les termes utilisés dans la définition de l’artiste par l’institution, peuvent aussi devenir les éléments d’une ré-identification et donc d’une autre forme de légitimité.

On retrouve ici les mécanismes semblables à la labeling theory ou théorie de l’étiquetage en sociologie. Observés notamment par Howard Becker sur les effets de victimisations ou de déviances. Elle démontre comment certains comportements pouvaient être utilisés pour nommer des individus, des groupes ou des pratiques : des travailleurs handicapés, aux toxicomanes jusqu’aux homosexuels.

Nés de la réaction de la société face à ces comportements qualifiés de déviants ou criminels, ces mots enferment les individus dans des réalités qui marquent d’abord leurs différences minoritaires et les déterminent dans une logique de domination. Il a pu également être observé que certains de ces individus ou groupes ont réutilisé les mots de la déviance, de la victimisation ou de la ségrégation qu’ils subissaient, pour se définir et mettre en avant ces mêmes processus de stigmatisation et de traumatisme. Tel est le cas pour l’usage du mot pédé ou gouine, de la sexualité kinky ou plus généralement de l’étrangeté queer qui a pu constituer pour la communauté LGBTQI le vecteur d’une nouvelle pensée sur la société en général.

Il est ici question de savoir comment cette identification, de l’artiste par l’institution, peut être un paramètre dans le démontage des processus de légitimation ou de dénomination institutionnelle.

Dans le cas de Brancusi c’est la loi générale et ses manquements à définir précisément une oeuvre d’art, qui lui ont permis de faire valoir d’autres normes artistiques. Dans celui de Duchamp, c’est la stricte application des règles du jury, dont il faisait partie, qui a permis à Fontaine d’être présentée.

Pour pratiquer l’institution aujourd’hui, sans doute faut-il garder en tête que si l’institution dominante de l’art est autoritaire elle n’en reste pas moins malléable. La connaissance des principes de fonctionnement institutionnel est donc fondamentale pour l’artiste qui désirera les pratiquer, de la même manière que l’apprentissage de ses droits et devoirs est fondamental pour tout·e citoyen·ne qui souhaite agir dans la société.

De ce point de vue, l’ouverture le 12 mars 2020 de The Uncensored Library, est un exemple intéressant de contournement des dispositifs de contrôle ou de censure qui peuvent s’exercer sur une activité.

Créée en collaboration avec Minecraft et Reporter sans frontière, cette bibliothèque permet à des joueuses et joueurs du monde entier d’avoir accès à des articles de presse censurés, parfois dans leur propre pays. En utilisant une plateforme comme Minecraft, aux accès beaucoup plus libres que certains médias contrôlés, le projet redéfinit les potentielles lecteurs comme des joueuses et définit un cadre pérenne quant à la classification et l’archivage d’article censurés. Le jeu devant ici le prétexte pour redéfinir les territoires d’accès à une information a priori inaccessible.

La pratique de l’institution vise à manipuler les codes institutionnels en les tournants à l’avantage de l’artiste.

La pratique de l’institution vise donc ici à manipuler les codes institutionnels en les tournants à l’avantage de l’artiste, de faire du hacking non plus un principe de contre-institutionnalisation mais une stratégie qui permet de ne pas utiliser les dispositifs institutionnels tels qu’imposés par l’institution de l’art. L’objectif est alors de pouvoir développer sa pratique selon ses propres règles, mais surtout d’adapter l’institution à sa propre pratique sans pour autant empêcher d’autres artistes de le faire.

Capter l’institution

Capter l’institution, signifie pour l’artiste emprunter les mêmes fréquences que l’institution (sensée être captée) tout comme on capte un réseau téléphonique.

Il ne s’agit plus dès lors d’aborder une institution, mais de faire la sienne et de permettre à l’institution captée d’émettre les signaux de sa pratique. Pratiquer l’institution c’est utiliser l’institution comme un format pour en faire un langage dans sa pratique. Avec ce scénario l’institution n’est pas l’atour de ma pratique, mais la base de la pratique même.

Quand Walter Gropius crée le Bahaus en 1930, son postulat est qu’il n’existe aucune différence essentielle entre l’artiste et l’artisan. Cette devise se concrétise par la réunion de l’École des arts décoratifs et l’Académie des beaux-arts de Weimar. L’application de son concept passe alors par un agencement institutionnel administratif lui permettant de créer l’école de Bahaus. Si Walter Gropius continue à travailler comme architecte, le projet Bahaus représente une formidable occasion de mettre à l’oeuvre les principes modernistes de sa pensée dans une école qui deviendra un manifeste tant sur le plan de ses réalisations que de son organisation. Les moyens qu’il utilise s’apparentent dès lors à l’architecture administrative d’une école, qu’il entend être le prolongement de son état d’esprit. Cette politique se manifeste par une plus grande inclusion des étudiantes dans des ateliers qui leurs étaient jusqu’alors interdits et sur le plan pédagogique, en rapprochant les disciplines entre-elles et en introduisant des modes de production industriels dans les pratiques artistiques.

Le rôle et l‘ambition portés derrière la fonction de directeur du Bahaus en font sans doute un exemple emblématique d’un mode de gouvernance qui conçoit l’institution comme un moyen privilégié pour participer à la transformation des normes artistiques en vigueur. Mais on notera aussi que l’arrivée au pouvoir du National socialisme (le parti nazi) en Allemagne à remis en cause les principes d’inclusion pour les femmes et les juifs notamment et que l’école n’a pas pu faire face aux changements politiques et sociaux qui s’opéraient alors. Walter Gropius retentera l’expérience auprès du Black Mountain College lors de son exil aux Etats-Unis. Là aussi l’institution-école sera utilisée comme un moyen privilégié de remise en cause et d’invention dans les arts en devenant par exemple le coeur de la réflexion artistique sur ce que deviendra plus tard le happening et la performance contemporaine.

Cet usage de l’institution, comme un moyen d’action sur les pratiques artistiques, se retrouve aujourd’hui encore dans la nomination d’artistes à la tête d’institutions, notamment théâtrales.

Si dans la majorité des cas, ces artistes dirigeants d’institutions ne font que continuer les lignés de leurs prédécesseureuses, autrement dit qu’ils ne font rien évoluer, certains exemples comme celui de Milo Rau au Théâtre National de Gent nous éclaire sur l’usage que peut avoir l’artiste d’une institution.

Suite à sa nomination au Théâtre National de Gent (NTGENT) en 2018, Milo Rau présente dans un manifeste en 10 points8, les valeurs et les principes qui régissent son théâtre et par la même celle de l’institution qu’il dirige. En interdisant par exemple, l’adaptation de classique ou en contraignant les productions à tenir dans un camion de 20m3, il impact directement, à travers une institution (le NTGENT), la représentation du théâtre et ses modalités d’existence dans la société.

Ces critères, permettent de considérer l’institution non plus comme un héritage statique à conserver mais comme un contexte et un moyen en soi pour développer sa pratique artistique.

Cette seule décision implique un changement fondamental dans le rapport que l’artiste entretient avec l’institution, puisque l’artiste devra transposer l’ensemble de ses actions artistiques dans le fonctionnement même de l’institution, comme il en est le cas dans ce manifeste.

En d’autres termes, il y a une différence fondamentale entre le fait de diriger une institution comme artiste qui remplace un fonctionnaire (gestionnaire) et celle de diriger une institution en tant qu’artiste qui modifie l’institution comme le prolongement de sa pratique. C’est-à-dire sans dissociation possible entre le travail de l’artiste et le travail de l’institution.

Il s’agit ici de considérer l’institution non plus comme un héritage statique à conserver mais comme un contexte et un moyen en soi pour développer sa pratique.

Ce passage s’opère également dans le travail mené avec la Biennale de Paris depuis 2000. Il a débuté avec la démonstration que l’existence d’une institution tient parfois à peu de chose, voir à un (simple) nom. En déposant les mots « Biennale de Paris », comme une marque et comme une association, l’artiste Alexandre Gurita, à opéré ce qu’il appelle lui-même une captation institutionnelle.

Bien entendu, la Biennale de Paris n’est pas un simple nom, elle transporte avec elle 50 ans d’histoire de l’art et une certaine idée de la politique culturelle française. C’est un outil étatique qui, par l’usage d’autres dispositifs étatiques (dépôt à la préfecture), fait partie d’une pratique, qui consiste à utiliser l’institution comme un langage, un médium et un matériel pour l’art.

Dans cette situation, la Biennale de Paris n’est plus une biennale, elle est devenue un outil et un mode opératoire pour agir dans l’art.

Le geste est fort en ce qu’il dépossède un système de constitution et de régulation dominant (Le ministère de la culture de l’Etat français) d’un de ses dispositifs de reconnaissance et de légitimation artistique. Bien que liquidée en 1985 (des suites d’une gestion financière désastreuse), la Biennale de Paris reste le symbole d’un art internationalisé dont le modèle s’est très largement développé dans la seconde moitié du XXe siècle.

La Biennale de Paris est en effet la troisième biennale d’art à avoir été créée dans le monde en 1959, après celle de Venise en 1895 et celle de São Paulo en 1951. Suivront ensuite beaucoup d’autres partout sur la planète. On compte à ce jour environ 270 biennales d’art dans le monde entier9.

La réactualisation de la Biennale de Paris en 2000 s’opère bien loin des normes véhiculées alors dans la plupart, voire la totalité des manifestations artistiques semblables. Elle est, tout autant que les pratiques qui la compose, un mode opératoire et une manière de s’inscrire dans l’art. La Biennale de Paris devient ainsi le reflet d’un travail artistique agissant directement sur le système de l’art tout en se mettant à disposition d’autres artistes. Cette biennale souhaite en effet se constituer comme un outil de légitimation institutionnelle pour toute une partie de la création artistique qui échappe aux mêmes circuits de reconnaissance, puisqu’invisibles ou plutôt invisuelles10.

La stratégie consiste alors à capter une institution d’art, un outil de légitimation officiel de surcroit étatique, la Biennale de Paris, pour la mettre au service de pratiques artistiques désireuses de construire leur propre devenir à l’écart des normes instituées et d’une certaine idée de l’art.

L’enjeu est d’adapter la Biennale aux différents modes de production et de diffusion des artistes, tout en restant un moyen de formulation pour la pratique de chacun·e. L’institution-Biennale de Paris apparait alors comme un contexte avec lequel les artistes peuvent expérimenter une autre manière d’être à l’art et conséquemment de conscientiser et de réinventer leurs rapports à l’institution.

A partir de là, elle opère en temps réel (celui du travail de l’artiste), et non plus une fois tous les deux ans (pour n’exposer que le travail fini, montrable et recevable). Elle se déploie partout dans le monde (là où travaille les artistes) et non pas uniquement dans la ville qui porte son nom. Elle se formule sans oeuvre d’art, sans exposition et implicitement sans commissaire d’exposition, ni de public spectateur. C’est l’institution qui s’adapte aux artistes, qui se déplace et se modifie en fonction.

L’histoire de la Biennale de Paris et le patrimoine artistique qu’elle représente, se voient dotés de nouvelles réalités et de nouvelles normes qui lui étaient jusqu’alors étrangères. Et le résultat de cette transformation ne se fait plus au niveau de la pratique individuelle directement, mais en considérant l’institution comme un matériel de travail et implicitement, en amenant (d’abord) à des modifications institutionnelles. L’institution devient alors le moyen et la fin de cette transformation. Cette fin c’est une institution qui est le résultat de toutes ces pratiques artistiques. C’est en ce sens que la biennale n’est plus une Biennale mais un élément de langage. L’institution-biennale devient le résultat de la pratique artistique. A partir de cette pratique de l’institution, l’oeuvre d’art devient optionnelle. Elle le devient dans cette situation précise où les pratiques artistiques font l’économie de l’oeuvre d’art et quand les différentes actions de l’artiste sont réalisées avec des moyens et des finalités au niveau institutionnel.

L’oeuvre d’art est optionnelle.

En touchant directement les parties du cadre régulateur et constitutif des normes artistiques, des principes de l’institution, l’artiste peut modifier ce qui constitue ses modes de représentations, d’existences ou d’actions. Il est peut-être alors envisageable de préfigurer une forme de réinterprétation de la norme qui ne se fasse pas au nom d’un individualisme possesif11, ce que l’oeuvre d’art peut difficilement résoudre. Ce n’est pas l’existence d’une auteure qui va différencier la pratique de l’institution de celle de l’oeuvre d’art, mais celle d’un langage qui va pouvoir orienter différemment l’adresse d’une pratique artistique. Il me semble en effet que la pratique de l’institution ne s’adresse pas de la même manière que l’oeuvre à l’art, et ce en dépit du fait qu’il s’agit bien d’art. Quand je m’adresse par l’institution, quand je la capte, il m’est possible de jouer un autre rôle que celui de l’artiste (seul·e), puisque je m’adresse aussi depuis l’institution que je réalise, puisque je m’adresse d’abord par l’institution que je réalise et devenant ainsi une intermédiaire entre l’auteure et le public. C’est l’institution et non plus l’oeuvre d’art qui se transforme en moyen de rencontre avec son environnement.

C’est l’institution et non plus l’oeuvre d’art qui se transforme en moyen de rencontre.

Je peux alors opérer un changement de mon statut tant sur le plan de la pratique artistique elle-même, que sur celui de sa destination, de sa médiation, de son économie, de son statut juridique en somme, de sa place dans la société.

Je ne suis plus l’artiste artistique dont la parole n’a de sens que dans une lutte de pouvoir individuel exacerbée, indifférenciée et potentiellement remplaçable, tant le système de l’art se base sur une mise en compétition sauvage des intérêts individuels. Je ne suis plus l’artiste dont la philosophie glorifie l’inutilité absolue de son activité, portée par l’espoir qu’un jour quelqu’un me comprendra et m’autorisera à exister. Je ne suis plus l’artiste passionné, dont le travail est si nécessaire qu’on peut bien se passer de le rémunérer, dont la précarité est le symbole de son engagement et dont la parole générale n’est entendue que comme de la poésie.

Je suis un artiste qui à travers la pratique de l’institution peut agir au même niveau que l’institution, qui construit son droit et qui pose ses conditions, y compris celle de gagner sa vie avec son travail. Je suis un artiste qui peut se passer d’être mis en vue pour manipuler la discrétion. Je suis un artiste pour qui l’institution devient une forme de stratégie, une méthode de travail ou un mode de vie. Je suis un artiste qui ne fait pas ce qu’on attend de lui et de ce point de vue je suis un « usurpateur , un artnaqueur »12. Je suis un artiste pour qui l’institution représente une voie de sortie, un dropout13, qui lui permet si ce n’est de quitter l’art, du moins de le considérer comme préhistorique.

Oublier la Révolution

Dans « L’échec de la non-violence », Peter Gelderloos présente quatre critères d’évaluation de la bonne santé d’un mouvement ou d’une lutte et la possibilité pour cette dernière d’inventer un autre monde :

« Le mouvement parvient-il à créer la possibilité de nouvelles relations sociales ? Parvient-il à diffuser de nouvelles idées ? Et secondairement, l’appréhension de ces nouvelles idées se fait-elle de manière passive ou inspire-t-elle d’autres luttes ? Le mouvement bénéficie-t-il du soutien de l’élite ? A-t-il permis d’améliorer la vie des gens ? » 14

S’il s’agit bien là d’étudier l’impact des luttes sur la société, pourrait-on poser à l’art les mêmes questions ? Devrait-on considérer l’art sous ces mêmes critères ? Cette idée que l’art serait forcément révolutionnaire, du fait même d’être de l’art, empêche l’art de se poser d’autres questions. Sauf à savoir si un jour des artistes ont pris le pouvoir, sauf à savoir si cette prise de pouvoir s’est faite par l’art, il me semble difficile d’envisager la révolution comme le tenant de l’art et l’aboutissement de la pratique.

Il me semble également que cet idéal révolutionnaire produise les effets inverses sur le système de pouvoir qui pourrait être visé. D’abord parce que l’art y est généralement envisagé comme extérieur à tout système de pouvoir et que conséquemment, il ne s’interroge pas lui même sur les systèmes qui le sous-tendent. On pourra reprendre ici les exemples de l’organisation concrète du secteur de l’art, qui semble porter des valeurs sociales progressistes là où des pans entiers du code du travail lui sont carrément étrangers.

Se produit alors une forme d’apparente radicalité, qui s’appuie sur une image romantique de l’artiste révolutionnaire, qui ne fait de fait, que le marginaliser dans ses possibilités d’action.

Or, on ne sort jamais des systèmes de pouvoir, en art comme ailleurs. Penser donc l’artiste sans les systèmes qui l’englobent n’a pour effet que sa paralysie.

On ne sort jamais des systèmes de pouvoir, en art comme ailleurs.

Il ne s’agit donc pas ici de dire que l’art n’a pas d’effet sur la société, puisque c’est le cas, mais plutôt de savoir (maintenant) dans quelles conditions il peut l’impacter et a minima, par exemple, transformer les conditions de travail de l’artiste aujourd’hui.

Pour que l’art impacte la société il doit s’impacter lui-même de la société, opérer en son sein les changements nécessaires pour porter d’autres modèles, d’autres visions qui pourront, peut-être, dépasser sa propre réalité.

On retrouve dans cette préoccupation de réflexivité, une des querelles théorique qui à animée la rédaction d’October Magazine, centre de la pensée sur la critique institutionnelle à la fin des années 80 à New York.

Les octoberistes tentaient de dessiner une voix intermédiaire entre les préoccupations formelles d’un post modernisme qu’il jugeait conservateur, et un art (re)politisé marqué notamment par l’engagement d’une partie de la scène artistique new-yorkaise dans les luttes d’Act Up.

Ce qui à fait défaut à cette critique, c’est l’impossibilité de se repositionner sur le fait qu’une partie de la scène artistique s’engage dans des logiques militantes pour développer leur pratique, cassant ainsi l’apparente linéarité de l’histoire de l’art et sa séparation quasi sanitaire avec le reste des évolutions de la société.

Dans le premier cas, la réflexivité ne réfléchissait que l’art, comme une activité autonome et spécifique. L’artiste se devant de penser et de se penser à travers une forme de progressivité historique qui amenait l’oeuvre d’art aux seuls principes formels desquels elle était issue, une stricte histoire disciplinaire.

Dans le second cas, la réflexivité invitait à considérer la condition politique de l’artiste comme un principe de reformulation de sa pratique, resituée, quittant ainsi la seule logique du médium et de son histoire disciplinaire. C’est ce que Douglas Crimp à tenter de poser au sein d’October Magazine avec le numéro « AIDS : Cultural Analysis/Cultural Activism » en 1989.

Hal Foster voyait lui dans ce « tournant ethnographique » une perte de « la mémoire disciplinaire et de la distance critique »15 restreignant ainsi la théorie légitimement assimilable par les artistes aux seules disciplines artistiques.

Bien que nous soyons ici dans des débats de chapelles qui concernent avant tout des préoccupations de critiques, il me semble que se jouait une distinction que nous pouvons aujourd’hui réactualiser.

Si l’art est en effet une question de langage, il ne peut se poser comme seul référent de son vocabulaire.

Si l’art est une question de langage, il ne peut se poser comme seul référent de son vocabulaire.

L’art il me semble, s’est toujours réinventé par ce qui lui était extérieur et étrangé. Il se peut alors que la critique institutionnelle, en dehors de ses préoccupations formelles, puisse servir et être le moyen de nouvelles questions, de nouvelles implications, à partir du moment où c’est l’institution elle-même qui est pratiquée.

L’issue de cette querelle n’a pas apporté à l’art de nouvelles normes sur le plan de son langage, mais plutôt de ses logiques politiques, ce qui pouvait d’une manière ou d’une autre le sous-tendre.

En d’autres termes une querelle culturelle.

Cette querelle n’a donc pas créé deux voix critiques distinctes, mais précisée à deux niveaux différents les frontières politiques de l’art.

Limite n°1 : renégocier des rapports acceptables avec l’institution, au moment ou cette dernière reconnait progressivement une pratique en intégrant sa critique.

Limite n°2 : dé-spécifier l’art et son histoire en considérant d’autres faits historiques et d’autres modes de production et d’implication dans la société pour l’apprécier.

Ce que mon institution idéale peut ici retenir, c’est que son existence, son engagement politique, ne peut se faire sans la réflexivité de son fonctionnement, mais également de son contenu. C’est-à-dire que l’on ne peut penser la société dans l’art sans penser l’art dans la société, sans penser ce que l’art véhicule déjà d’intimidation, d’exclusion et d’oppression en son sein qui seront inévitablement transportées et transposées dans la société.

Une institution comme celle-ci à pu exister à La Borde, un établissement psychiatrique fondé en 1953 par le Docteur Jean Oury.

Il y développe la notion de « psychothérapie institutionnelle » à travers laquelle l’institution devient elle-même la chose à travailler et à traiter. Un lieu où le malade mental est respecté et où il participe à la vie de la collectivité.

Une organisation en rupture avec la clinothérapie traditionnelle qui tend à enfermer le malade, à entretenir un rapport soignant-soigné très marqué voir clivant.

Cette psychothérapie s’appuie notamment sur l’observation chez les personnes schizophrènes de ce qu’il appelle la dissociation, ou la capacité d’ubiquité du sujet, qui peut être dans plusieurs espaces imaginaires à la fois.

Son postulat est alors simple en principe, pour s’adapter à cette capacité du sujet, il faut que l’institution elle-même puisse proposer différents espaces, en ouvrant les murs, laissant ainsi aux malades la possibilité de vivre avec leur psychose et au soignant de lui nuire au minimum.

Jean Oury dira à ce propos : « Pour cela il faut des moyens, et les moyens c’est une variété d’espace, mais des espaces abstraits ça n’a pas de sens, il faut que se soit des espaces habités, des lieux d’existences. Ces espaces habités ils n’ont d’intérêt que si l’on peut passer d’un lieu comme un bureau médical pourquoi pas, à un lieu comme la cuisine, ou un lieu comme les écuries avec les chevaux, ou le jardin, ou un atelier, ou un comité de rédaction, tout ce qui peut apparaître d’une façon quasi traditionnelle quand même. »16

Ces moyens passent également par la possibilité pour l’équipe d’intervenir dans toute cette architecture, dans les différents espaces qui composent La Borde et ceux du corps dissocié du malade.

En collaboration avec Félix Guattari, ils concevront une grille d’activité permettant à l’équipe et aux résident·es de circuler dans les différents espaces et postes de la Borde et éviter ce qu’ils appellent la refermeture.

Sans arrêt les institutions ont changées, ont bougées, ont évoluées, ont les a modifié, il y a eu des polémiques, il y a eu des tentatives de toutes sortes.

Guattari, Félix, La Borde ou le Droit à la folie, real. BARRERE Igor, Institut National de l’Audiovisuel (INA), France,1977,63 minutes.

« Il ne faut pas voir La Borde comme une perspective théorique ou dogmatique, c’est plus l’expérimentation d’un autre abord de la folie qui nous a amener à ça, c’est progressivement. Sans arrêt les institutions ont changées, ont bougées, ont évoluées, ont les a modifié, il y a eu des polémiques, il y a eu des tentatives de toutes sortes. Parce que pour nous le vrai problème est de pouvoir créer un milieu où puissent s’exprimer des choses qui ne peuvent pas s’exprimer ailleurs, compte-tenu du caractère de refermeture. Refermeture par exemple d’un malade sur son corps, sur ses problèmes, sur sa famille, sur son rôle. Alors si en face de lui, vous êtes vous mêmes refermés dans votre fonction, dans vos idées, dans vos préjugés et bien une refermeture renvoie à une autre refermeture. »17

En construisant La Borde avec les patient·es, l’objectif était de pouvoir concevoir un cadre de vie acceptable, « de reproduire le moins possible les comportements aliénants de l’extérieur »18 et en premier chef, ceux d’un hôpital hiérarchisé, cloisonné, isolé qui aggravait, voire ajoutait sa propre chronicité pathologique.

Le moyen de soigner n’est alors plus indépendant du moyen d’accueillir et de vivre, proposé par l’institution psychiatrique.

Il y a là une forme de réflexivité exemplaire dans les principes de fonctionnement, d’organisation et de construction physique de l’institution.

Elle fait écho et incarne une dimension éminemment politique, non seulement dans la vision de la folie qu’elle propose mais également dans la société aliénante et dominatrice qu’elle dénonce.

Pratiquer l’institution nous invite donc à relire le mythe révolutionnaire de l’art et donne aux questions de Peter Gelderloos un autre sens ou du moins une autre destination. Considérer sa pratique au regard des effets qu’elle pourrait avoir sur les autres me semble être un exercice périlleux, puisqu’il s’agirait alors de potentialiser l’autre, de s’adapter à ce qui nous est inconnu au lieu de connaître ce qui nous est étrangers, c’est-à-dire, être en mesure de savoir ce qui nous est imposé et par la même ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ainsi sans doute, pourrions nous trouver une place à travers laquelle les effets d’une pratique pourraient se poser de manière autrement politique.

Pourrions nous trouver une place à travers laquelle les effets d’une pratique pourraient se poser de manière autrement politique ?

On pourra tout de même retenir du même Peter Gelderloos la nécessité, dans la lutte, d’adopter une pluralité de méthodes, de stratégies, sans quoi on risquerait de fragiliser son action voir de reproduire les mêmes effets de domination. Mais cette pluralité n’est sans doute pas réalisable à l’échelle de l’individu et c’est ici peut-être que l’institution pourra jouer un rôle déterminant.

Inventer de nouvelles relations

Dans la perspective de pratiquer l’institution on peut évaluer l’art au regard d’autres critères que l’art lui-même, à savoir son économie, son cadre juridique, sa condition sociale ou sa dimension écologique par exemple.

Ce n’est pas parce que l’on juge l’art sur d’autres critères que l’art lui-même, qu’il en devient dépourvu de ses propres qualités ou de ses propriétés « artistiques ». Considérer ainsi l’art, lui permettra de ne plus se penser comme séparé du reste des autres activités humaines, qui contrairement à lui, évoluent ensemble.

Il n’en reste pas moins l’idée de l’art comme un domaine d’expériences et de connaissance avec ses propres règles, qui produit des visions du monde singulières, à défaut d’être plus.

L’art n’est pas autre chose qu’une activité humaine parmi d’autres.

Dès qu’il s’agira de le re-spécifier, de le re-singulariser, c’est-à-dire de lui poser une autre identité, en plus de ce qu’il n’est déjà, on va seulement l’idéaliser et donc le séparer encore plus du reste de la société.

Dans ce sens, nous avons sans doute toujours tous fait la même chose, l’art ne serait qu’un moyen particulier, qu’une appétence partagée, de pouvoir arriver à des fins autrement nécessaires.

Son évolution ne serait liée qu’à un principe de proximité entre toutes les autres pratiques et activités qui composent la société.

Si l’art fonctionne différemment ce n’est pas nécessairement une raison pour l’opposer à ce qui existe ailleurs. Pourtant tout ce qu’on à réussi à faire évoluer ou à admettre dans le reste de la société ne semble pas s’appliquer dans l’art. On pourra prendre ici en exemple la difficulté pour les institutions artistiques à appliquer leurs «guides de bonnes pratiques » (souvent écrit à leur propre initiative, communicationnelle) ou pour la grande majorité d’entre-elles à simplement respecter la loi en ce qui concerne la rémunération des artistes, leur droit d’exposition ou d’auteur.e. Dès que l’on essaye d’interroger l’art avec ces mêmes évolutions, on lui oppose le fait que c’est de l’art et que l’art obéit à d’autres règles, d’autres temporalités et d’autres critères, ce qui ne résout en rien l’équation du problème.

Dans la pratique de l’institution, on peut tout à fait parler d’imaginaire artistique ou d’ingénierie de la même façon, sans hiérarchie particulière quant à la qualité de leur fonctionnement, quant à la nature de leur proposition. L’enjeu n’est pourtant pas d’arriver à une équivalence universelle : un totalitarisme où tout se vaut, mais plutôt de faire communiquer, au sens de la jonction, non plus seulement les savoirs mais aussi des existences, comme un principe absolu de différence.

De la même manière qu’une langue transporte avec elle une vision du monde, une logique singulière qui pourrait nous aider à penser des problèmes particuliers, l’art peut être un moyen donné pour élaborer de nouvelles connexions entre des savoirs hermétiques les uns aux autres, et donc de nouvelles présences à l’autre.

Il faudrait pour cela, sortir l’art de ce qu’il est devenu aujourd’hui, de ses propres cadres et de ses propres croyances, de sa propre histoire purement disciplinaire pour l’envisager comme une activité qui devra produire des visions toujours impossibles de ce qui est attendu.

L’enjeu de l’art pour ce qu’en est la pratique de l’institution, est de pouvoir concrétiser un certain état d’esprit capable de relire les relations que nous entretenons avec le connu et le possible, de revoir les contrats qui transforment les différences en séparations et en règles générales et dominantes.

Pratiquer l’institution rend possible la réécriture des distinctions et des catégories considérées comme immuables et donc dogmatiques.

Si l’on considère la sexualité comme une institution, et dans cette perspective la sexualité hétérosexuelle comme une règle générale, alors ce que Paul B. Préciado développe dans son « Manifeste contra-sexuel »19 avec la contra-sexualité, est une forme de pratique de l’institution.

Son ambition n’est pas celle de proposer une nouvelle nature « comme un ordre qui assujettit les corps à d’autres corps. La contra-sexualité est. »20 elle existe déjà. La contra-sexualité permet plutôt de revoir les relations que nous entretenons avec notre propre corps, à celles de notre sexualité qui doit « tirer la leçon du gode »21 et revoir ce qui dans l’institution hétérosexuelle est considéré comme universel et donc prétexte à des conditionnement voir à la domination d’un modèle sur d’autres (non hétérosexuels).

En d’autres mots, c’est la possibilité de réécrire les distinctions (celle du genre notamment), les nominations écrites et pensées universellement autour d’une hétéro-normativité qui fabrique des corps d’hommes, de femmes, leurs désirs respectifs et leurs utilités biopolitiques.

C’est à partir du fait de considérer la sexualité comme institution que Paul B. Preciado nous invite à renoncer à la condition « naturelle » d’homme et de femme.

Pour la pratique de l’institution cela signifie qu’à partir du moment où l’on considère quelque chose comme étant une institution, alors on peut inventer de nouvelles relations.

On peut considérer le monde comme une myriade d’institution de différentes échelles, de toutes catégories, de toutes formes et ainsi de suite.

Ce que pratique ici le Manifeste contra-sexuel, c’est la sexualité comme une institution productiviste, c’est un agencement des relations entre les êtres qui à séparé les corps entre eux et les corps à l’intérieur d’eux-même. La contra-sexualité envisage alors de connecter ces corps ailleurs, de connecter son propre corps et cette relation c’est le gode.

Le gode devient ici un des moyens pour Paul B. Preciado de pratiquer l’institution sexuelle. Son manifeste propose ainsi de mettre en relation deux choses qui sont séparés par l’institution même, ici l’institution dominante hétérosexuelle.

Le gode pose ainsi problème à l’institution hétérosexuelle puisqu’il met en relation ce qu’elle avait séparé, ici le sexe masculin et l’anus. Le gode permet alors de remettre en cause le fait qu’une relation sexuelle nécessite un homme et une femme, que les rôles de chacun de ces corps peuvent également s’intervertir et qu’une relation sexuelle en somme, ait besoin même d’un autre corps.

Les relations dont il est ici question, sont donc à la fois les modalités d’une présence (avec qui), mais également de connaissances (comment) : ce que je mets en relations ou non.

Pour mon institution idéale, cela suppose que se recodifient les pratiques, que des sens soient indiqués, pour que des réalités soient amenées à se rencontrer. Comme une forme d’accompagnement du regard et de la présence, la pratique de l’institution peut être le relais pour accéder à d’autres formes d’existences.

S’il ne s’agit pas de (re)codifier les pratiques artistiques, cela peut-être l’occasion de revoir ses usages. La pratique de l’institution peut alors jouer des coudes pour dévier les relations que nous entretenons avec telle ou telle organisation régulatrice de nos échanges. Des coudes pour se frayer un chemin et des coudes pour changer de direction, pour tordre et adopter un nouveau point de vue, mais aussi pour composer de manière viable pour l’artiste avec l’institution et plus généralement avec son environnement.

En devenant le premier fichier informatique non duplicable, le Bitcoin à sans doute réussi à opérer un tel coude dans le système bancaire (cryptomonnaie). Il a déterminé ses propres modalités d’existence, un nombre fini de Bitcoin, créant ainsi une rareté sur laquelle pouvait se construire sa valeur. Cette valeur n’est alors régit que par les personnes qui l’utilisent et non sur les régulations d’une banque centrale par exemple.

En même temps qu’il devenait la première monnaie virtuelle sécurisée, condition pour garantir le minimum de confiance nécessaire à chaque monnaie, le Bitcoin permet d’entrevoir pour la première fois un système bancaire décentralisé et indépendant, en d’autres termes la possibilité d’une monnaie publique, tuant pour un temps le banquier et sa banque.

Elle pourrait-être publique en ce sens que se sont les usagers de la monnaie qui déterminent sa valeur. En étant décentralisée et indépendante, cette monnaie n’obéit qu’aux fluctuations des échanges entre ses utilisateurs et non plus à des dispositions politiques qui ne concernent pas directement ses détenteurs (comme c’est le cas pour une monnaie gérée depuis une banque centrale).

Il est intéressant de noter ici que cela a été rendue possible par la construction d’un modèle économique qui a pensé son propre système immunitaire et qui est resté jusqu’à présent inchangé.

Il devient possible avec des monnaies de pouvoir s’impliquer dans le pouvoir économique et de contrôler son étendue, dans la mesure où la dynamique de la monnaie est totalement séparée d’autres enjeux que ceux qui font l’objet de l’achat de Bitcoin par exemple.

Dans l’art et dans la pratique de l’institution, cela correspondrait au fait qu’une artiste présentée par une institution prestigieuse ne voit pas sa cote sur le marché augmentée, automatiquement. Son action se limite à ce périmètre, celle de sa présentation dans l’institution. Cette distinction garantit non seulement à l’artiste et à l’institution de contrôler leurs libertés réciproques mais aussi de déterminer la valeur qu’elles peuvent elles-même générer, en dehors du diktat financier.

Cette réappropriation de la valeur et du système immunitaire, n’est pas sans rappeler les enjeux de la biopolitique moderne : faire vivre et laisser mourir.

Puisqu’il devient possible avec ces monnaies de s’impliquer dans le pouvoir économique, en cadrant et concentrant les échanges sur une réalité donnée et parallèlement de pouvoir se désengager de certaines autres dynamiques économiques.

Ce cadrage peut dès lors s’opérer sur un territoire, un secteur ou un type d’activité et constituer une éthique politique et monétaire à l’échelle de l’individu mais aussi à des pans entiers de la société, comme par exemple les institutions d’art.

Si le Bitcoin à l’intérêt de la primauté, c’est aussi sur ses conséquences écologiques désastreuses. Le Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) estime que la consommation annuelle du bitcoin pourrait atteindre 0,6% de la production d’électrique mondiale. Sa réforme ne changera sans doute pas non plus son potentiel spéculatif immense et incertain, ou le fait que sa reproduction est aujourd’hui concentrée dans des centres de pouvoirs étatiques ou économiques qui préexistaient avant lui.

Le Bitcoin à institué dans ses usages des valeurs néolibérales poussiéreuses, mais ce n’est pas nécessairement le cas pour d’autres cryptomonnaies qui tentent d’inventer d’autres usages de la finance.

Le gode et la cryptomonnaie deviennent ici des moyens pour inventer de nouvelles relations. Un imaginaire et une ingénierie qui modifient les codes et les usages d’une pratique sexuelle ou financière, et implicitement de leurs propres institutions.

En même temps qu’ils dessinent une trajectoire latérale dans les relations sexuelles et financières, ils sont devenus des institutions.

Dans cette approche, le gode et le Bitcoin deviennent des institutions, au même titre que le Ti’ Punch dans la culture antillaise. C‘est-à-dire non plus seulement un principe (une recette), mais la possibilité de s’inscrire dans un écosystème de pratiques et de relations qui déterminent ensemble d’autres modalités d’existences et de connaissances (une culture), qui prolongent ainsi des valeurs dans le temps.

La pratique de l’institution devient ici un moyen pour analyser les systèmes de relations que produisent ces valeurs, mais permet surtout de repérer comment elles se concrétisent dans l’infrastructure institutionnelle elle-même, dans son langage, son organisation, ses modes de représentations, ses imaginaires et donc sur nos actions personnelles.

La pratique de l’institution peut être le relais pour accéder à d’autres formes d’existences pour l’artiste.

On comprend dès lors à quel point les relations qui sont intégrées par l’institution dominante de l’art sont bien sûr autoritaires, mais impliquent également des formes de réappropriation presque exclusivement individuelles, qui dessinent par la même la figure de l’artiste génial et inspiré.

Et comment cette figure produit un regard esthétisant sur toute chose, des lunettes, vidant de leur substance d’autres propositions qui auraient la prétention de s’adresser à nous par d’autres sens que celui de la seule vue.

On pourra alors aussi revenir sur les dimensions politiques de l’art qui se sont longtemps targuées d’être le garde fou d’un néolibéralisme rampant, en lieu et place de l’économie la plus capitaliste qui soit : le marché de l’art.

L’enjeu de la pratique de l’institution sera sans doute d’inventer des relations sociales, historiques, politiques ou économiques qui ne soient plus simplement des représentations individualistes et dominantes, mais l’expression d’individus existant collectivement. Cela voudrait dire que la pratique de l’institution peut aboutir à une institution qui réponde à des nécessités de toutes échelles et de toutes réalités, ce qui est un moteur très puissant pour se mettre à penser de nouvelles institutions.

Pratiquer l’institution permet alors d’imaginer des modes de présence qui ont d’abord interrogés leurs inscriptions dans la société avant de déterminer la place qu’ils souhaitent y occuper.

Au même titre que l’homme blanc se pense au centre du monde et de l’universalisme, l’institution dominante de l’art se pense au centre de l’art.

Au même titre que l’homme blanc se pense au centre du monde et de l’universalisme, l’institution dominante de l’art se pense au centre de l’art.

Le défis alors est de défaire cette croyance totalitaire qui impose une vision atrophiée et impérialiste de l’universalisme et d’imaginer de nouvelles méthode de vie.

Cela ne sera rendu possible que si l’homme blanc et l’institution dominante de l’art se considère enfin comme un groupe et surtout comme un groupe parmi d’autres. Mais il incombe aussi aux autres groupes de prendre en comptes leurs responsabilités au sérieux et d’aller encore plus loin dans leurs combats, à la fois en terme de lutte pour demander leurs droits, de remise en cause de leurs propres croyances, de nouvelles stratégies et de nouveaux projets constructifs visant à déstabiliser l’ordre existant.

Ce n’est qu’à partir de ce moment que la question de l’universalité pourra peut-être se reposer, après avoir pris en compte ses multiples enjeux et dimensions.

Si je ne peux pas ignorer ce qui se passe dans la société où je vis, ce n’est pas seulement pour m’inspirer des métamorphoses sociales, des stratégies de luttes, des revendications et des modes d’organisations qui existent partout, mais c’est aussi pour savoir en quoi elles me constituent et transformer ainsi ma propre condition.

Cela pose également la question des modes d’accès aux connaissances de notre société, mais aussi à leurs valeurs, quand ces dernières sont le résultat d’une idéologie prise par défaut par la réalité.

L’institution dominante de l’art est le résultat d’une idéologie prise par défaut par la réalité

La pratique de l’institution pourrait en ce sens nous aidez à construire d’autres récits, par les nouvelles relations qu’elle saura inventer avec les institutions existantes ou à venir.

Penser l’institution comme une alternative à l’Institution

Il y a dans l’institution et l’alternative (ensemble) comme une forme d’oxymore. Une possible contradiction apparente que relevait Felix-Gonzales Torres à propos d’Act-Up « et qui consiste dans le fait de dire que les gens pensent que vous n‘êtes alternatifs que lorsque vous n’avez pas de pouvoir. Dès lors que vous avez un peu de pouvoir, vous n’êtes plus alternatifs, vous faites partie du système. Ceci est problématique parce que le but des organisations populaires est d’acquérir du pouvoir. Elles existent pour remédier à quelque chose, pour fournir quelque chose.»22

Cette forme de contradiction exprime le besoin fondamental de revoir l’institution, aussi générale que puisse être sa définition, aussi générique que puisse être son sens. Dans l’art et dans l’art en France particulièrement, l’institution est un charmant épouvantail, sauf que nous ne sommes pas des oiseaux, nous sommes nous aussi de la forme de cet épouvantail. L’alternative ne s’y conçoit alors que comme un devenir marginalisé, inévitablement effrayé par le pouvoir qui nous domine et incapable de s’en détourner. L’alternative devient comme une esthétique particulière de l’institution, une ambiance inopérante.

L’institution est un charmant épouvantail, sauf que nous ne sommes pas des oiseaux.

Pourtant l’institution est le moyen privilégié pour construire des accès collectifs à partir du moment où elle n’est pas pensée pour elle-même dans un délire expansionniste, centralisateur, exclusive et identitaire, mais comme un moyen singulier de formulation problématique basé sur aucun des critères cités précédemment.

Il ne s’agit donc pas de revoir l’institution qui existe déjà, de faire avec l’existant et de composer avec les miettes. Il s’agit de prendre dans le système institutionnel tout ce qui pourrait servir l’alternative ou d’alternative. Une autre voix possible qui n’est pas l’institution de l’art déjà existante mais celle qui adviendra si on la pratique.

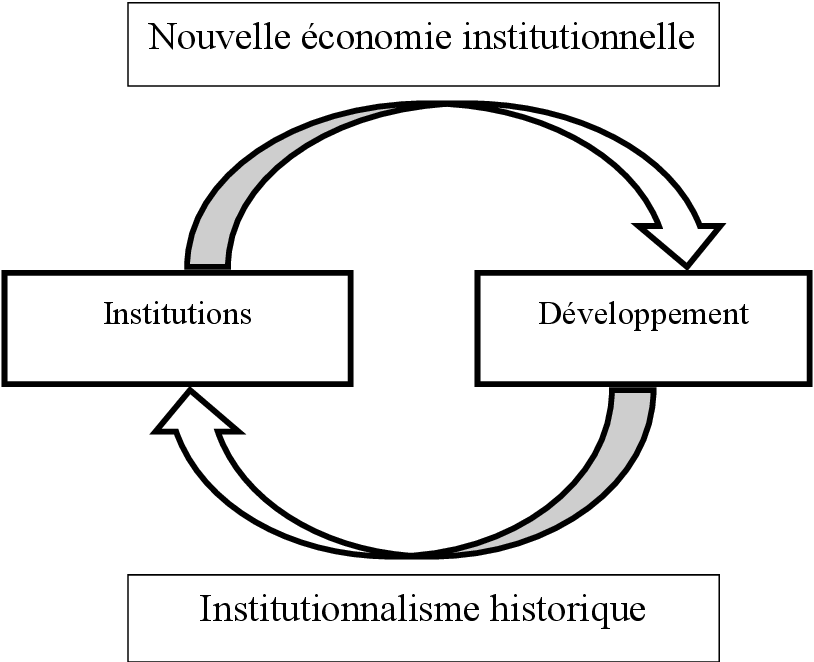

Dans la nouvelle économie institutionnel (NEI) par exemple, c’est la considération de l’entreprise comme étant une institution, qui a permis de concevoir de nouveaux modes de gouvernances économiques.

Le problème rencontré par les économistes de la NEI était alors de savoir pourquoi il existe « des îlots de pouvoir conscients dans un océan de coopération inconsciente »23, situation qui fait échos dans l’art à la place de l’artiste face aux systèmes hiérarchiques et de marchés.

La prise en compte de l’entreprise, de la firme, comme institution dans la NEI à permis à Olivier Williamson d’élaborer la théorie des coûts de transaction, mais également à Douglass C. North de revoir la recherche en histoire économique à travers laquelle il adopte une définition très large des institutions : « Les institutions sont les contraintes humaines qui structurent les interactions politiques, économiques et sociales. Elles consistent à la fois en des contraintes informelles (sanctions, tabous, coutumes, traditions et codes de conduite) et de règles formelles (constitutions, lois, droits de propriété) »24.

Ces considérations envisagent alors l’institution-entreprise comme une organisation capable de « réduire l’incertitude dans les échanges »25 mais également le risque d’opportunisme des acteurs économiques et notamment en se positionnant comme un intermédiaire entre l’entrepreneur et le marché.

Les entreprises permettent ainsi dans la NEI d’optimiser et de contrôler les coûts de production et de négociation de l’entrepreneur.

Si la NEI n’a pas découvert les institutions-entreprises, elle à permis de comprendre les effets de ces dernières sur l’économie en les considérant comme partie prenante des dynamiques de marché. Elle constitue dès lors pour l’entrepreneur une forme d’alternative dans son rapport direct au marché, un moyen de réduire les coûts et les risques en mutualisant certaines activités.

Qu’en est-il de l’institution de l’art ? Si on relis l’histoire de la critique institutionnelle européenne et américaine, cette approche de l’institution est à double tranchant. Ce qui s’est d’abord formulé comme une fronde institutionnelle, remettant en cause ses espaces artistiques, ses conventions d’exposition ou le statut de l’œuvre d’art, s’est progressivement transformé en un mouvement à part entière, une manière qui paradoxalement devenait le ticket d’entrée direct de certains artistes dans l’institution, critiquée par ailleurs. La nouvelle génération d’artiste se revendiquant de cette même critique comme Andrea Fraser, à pourtant retenue une chose essentielle, celle que l’institution restait du moins une alternative. Dans « From the Critique of Institutions to an Institution of Critique » elle revient notamment sur le travail d’Hans Haacke en ces termes : « (…) loin d’essayer d’abattre le musée, le projet de Haacke a été une tentative de défendre l’institution artistique contre son instrumentalisation par des intérêts politiques et économiques »26.

En même temps qu’elle soulève le fait que les institutions artistiques sont belles et bien instrumentalisées sur le plan politique et économique voire sur le plan idéologique, elle retient que l’institution est un lieu qui préserve et qu’il faut donc défendre. Si l’institution est défendue de toute forme d’instrumentalisation alors je suis moi-même défendu. L’institution serait donc comme par nature, un lieu où toute forme d’instrumentalisation ne serait (n’est) pas (déjà) opérante. Mais cela suppose surtout que la pratique artistique soit neutre (et que Bourdieu n’ai jamais existé), qu’elle ne soit pas elle-même instrumentalisée. Puisque si l’on prend le problème à l’envers, rien n’empêche que cette capacité de l’artiste à révéler les instrumentalisations de l’institution, ne soit pas elle-même prise dans une injonction de l’institution à se défendre. Et dans cette situation encore, l’artiste reste au service de l’institution, celui de la défendre.

L’institution apparaît ici comme étant le partenaire naturel de l’artiste à oeuvrer, un territoire à défendre plutôt qu’un moyen particulier. Cette vision transporte avec elle une forme de pureté qui n’est pas sans rappeler l’idée que l’art serait lui-même préservé de tout intérêt qui ne soit pas artistiques.

Il n’existe, je pense, aucune forme d’existence qui ne soit à un moment ou à un autre exempt de toute forme d’instrumentalisation. C’est cette même vision de l’art pour l’art qui tend à séparer systématiquement la pratique artistique de son institution.

Toutefois il est vrai que l’institution peut être une forme d’alternative pour négocier les rapports de pouvoir qui peuvent s’exercer sur une pratique et ce à partir du moment où l’institution peut elle-même être pratiquée. Quand elle devient le moyen de la pratique et non plus sa destination.

L’artiste qui agit avec sa propre institution, renégocie les rapports de pouvoir qui peuvent s’exercer sur sa pratique.

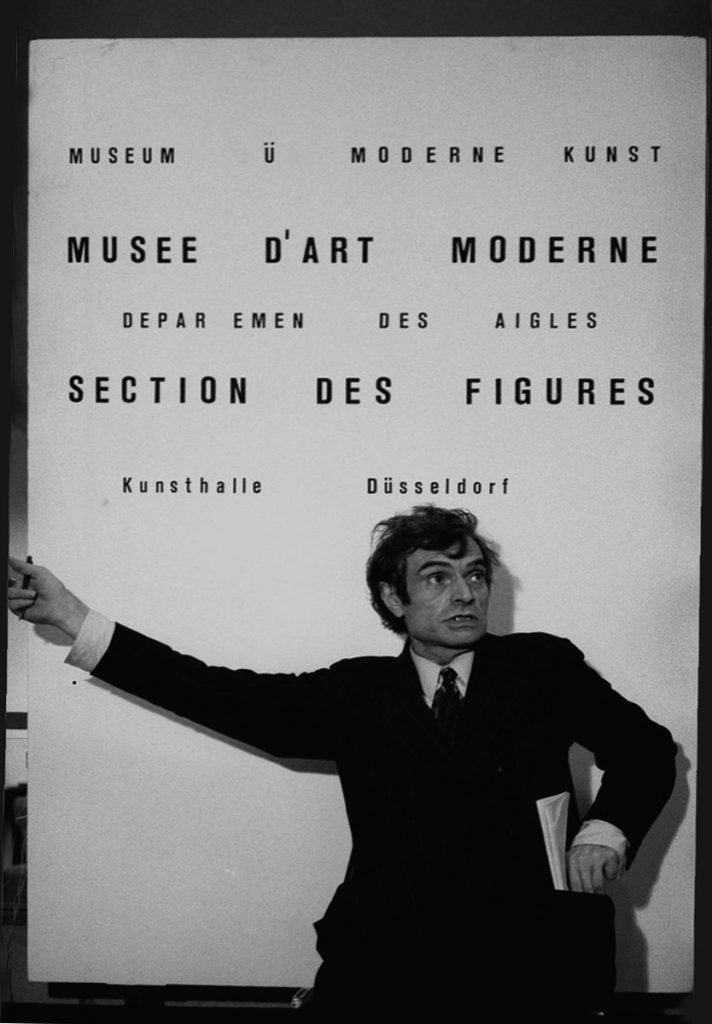

C’est ce que Marcel Broodthaers à entreprit en 1968 avec le « Musée d’Art Moderne, Département des Aigles ».

Il nous invite à « séparer dans un objet ce qui est art et ce qui est idéologie, (…) je veux montrer l’idéologie telle qu’elle est, et empêcher justement que l’art serve à rendre cette idéologie inapparente, c’est-à-dire efficace »27.

Pour ce faire il utilise l’aigle, qui est une « mise en question de l’art à travers l’objet d’art qui est aigle »28. Cet aigle, cet art, prend évidemment place dans une iconographie dont les rapports à l’idéologie impériale sont évidentes. Mais il place surtout ses aigles dans le Musée d’Art Moderne, Département des Aigles.

L’aigle seul ne fait donc pas art. Dans son musée, l’aigle est un produit de grande consommation, un support de communication, un document ou un artefact. Ce qui fait art, c’est le Musée d’Art Moderne qui classifie « Département des aigles » et situe Section XIXe siècle dans un contexte particulier de réception, une exposition, l’idée de l’aigle et l’idée de l’art. Marcel Broodthaers produit ce que l’institution fait, il reproduit ce que l’institution montre : une idéologie.

Broodthaers se place sur toute la ligne de valorisation en produisant ou sélectionnant les objets et le cadre qui produit leur sens. Cette posture devient la représentation de l’idéologie qui produit les objets et qui par la-même est produite par les objets. Le musée de Broodthaers est ainsi une figure inerte, d’une part puisqu’elle est fictive mais d’autre part parce qu’elle prend à sa charge l’intégralité des éléments qui constitue sa réalité. Il y a là une certaine pratique de l’institution, mais une institution qui n’existe pas, c’est-à-dire une exposition.

Elle n’opère que par et pour elle-même et devient de ce fait un objet d’art. Le fait de considérer le musée comme un oeuvre d’art prouve toute sa pertinence dans ce contexte là, puisque l’institution alors devient objet, puisque l’institution alors peut-être produite. Cela nous indique que l’institution peut être un objet de travail manipulable et transformable.

Si Marcel Broodthaers permet de considérer l’institution comme un format il n’en transforme pas la pratique. Il y a toujours le Broodthaers artiste et le Broodthaers directeur de musée, ce sur quoi il s’amusera à plusieurs reprises lors d’inaugurations des sections de son propre musée29. Chacun respectant le rôle qui leur est traditionnellement attribué. Si le statut bouge, le résultat de son activité reste celui d’une œuvre, d’une installation que l’art appellera musée, d’objets que l’on appellera collection, d’exposition que l’on appellera département.

Pour Marcel Broodthaers la pratique de l’institution devient une alternative possible à l’idéologie de l’institution de l’art et c’est là que se situe son intérêt premier. Une alternative certes cynique, puisqu’elle reproduit en partie les normes de l’institution, mais une alternative qui identifie pour autant les mécanismes fondamentaux de l’art, de l’artiste, de l’institution et de leurs rapports.

Il est important de considérer que malgré ces points critiques de l’artiste, il a apporté une avancée considérable sur le plan de la réflexion, sur le rapport entre l’artiste et l’institution et ce il y a plus d’un demi siècle.

Du point de vue de la pratique de l’institution, la notion même d’institution s’est dilatée, non pour disparaître mais pour devenir commune, au sens de sa banalité la plus opérante. Elle deviendra une forme juridique autant qu’un nom, un comportement autant qu’une stratégie, un modèle autant qu’un cheval de bataille. À la fin, cette institution devra répondre aux nécessités de tous les artistes, quelque soit leurs pratiques, leurs approches ou leurs tendances esthétiques.

La notion même d’institution doit se dilatée, non pour disparaître mais pour devenir commune, au sens de sa banalité la plus opérante.

Dés lors la séparation entre ce qui concerne l’artiste d’un côté et l’institution de l’autre devient une relation malléable au profit de chacun·e, où chacun·e sert l’autre et l’aide à approfondir sa propre définition.

Pratiquer l’institution permet alors d’accéder à une nouvelle dimension, celle où les artistes ne sont plus substitué·es aux institutions, voire en état de conflit, celle où l’institution n’est plus remise en cause parce qu’elle manque de légitimité sur le plan de l’art, une dimension dans laquelle l’artiste et l’institution sont vus sur un même plan horizontale dynamique, dans une réciprocité et donc avec une certaine plasticité.

S’il est toujours question d’art et d’artistes c’est par ricochet, comme pour garantir à l’art de n’être jamais autre chose que la tentative de sa réalisation, aussi solide puisse-t-elle être, qu’il soit le lieux où se réverbe et se formule d’autres choses qui existent sans doute déjà.

–

(1) Throbbing Gristle s’est formé à Londres en 1975 et fait partie des premières formation de musique industrielle. Le groupe est composé de Genesis P-Orridge, Peter Christopherson, Cosey Fanni Tutti et Chris Carter.

(2) MONACO Marc, MÜLLER Thierry Müller et PASCON Grégory, « Choming Out », Ed. D’une Certaine Gaieté, Liège, 2013.

(3) « Art Workers’ Coalition demonstrates for artists’ rights, 1969 | Global Nonviolent Action Database ». nvdatabase.swarthmore.edu, Retrieved 2018-10-22.

(4) SZEEMAN, Harald, « Le Musée des Obsessions » , Ecrire les expositions, La Lettre volée, Bruxelles, 1996. Dans cet ouvrage Harald Szeeman définit son agence en ces termes : « Agence pour le travail intellectuel à la demande, travail saisonnié donc voire mercenaire, pace qu’exportable. Nous l’appelerons tout simplement l’Agence. (…) Ouverte à toutes suggestions et impulsions filtrées par un moi, l’Agence réunit en une seule personne toutes les instances (législatif, exécutif, administratif) et tous les ministères spécialisés. ».

(5) DERIEUX, Florence (dir.), SZEEMAN Harald, « Méthodologie individuelle », JRP Ringier et Le Magasin, Grenoble, 2007.

(6) Collectif Archives LBGTQI, 2021, 8 janvier, « Comment Paris peut soutenir la préservation de l’histoire et de la culture LGBTQI », Libération.

https://www.liberation.fr/debats/2021/01/08/comment-paris-peut-soutenir-la-preservation-de-l-histoire-et-de-la-culture-lgbtqi_1810658/

(7) BARLOW, John Perry, « A Declaration of the Independence of Cyberspace », sur : https://www.eff.org/cyberspace-independence

(8) RAU, Milo, « Ghent Manifesto »

https://www.ntgent.be/en/manifest

(9) (Voir the Biennial Foundation)

https://www.biennialfoundation.org/network/biennial-map/

(10) https://biennaledeparis.org/Identite#_1

(11) ATHANASIOU, Athena et BUTLER, Judith, « Dépossession » (Dispossession: The Performative in the Political), trad. Charlotte Nordmann, Bienne-Berlin, Diaphanes, 2016.

(12) Entendu dans un taxi au Guatemala lors de la Biennale de Paris au Guatemala en 2017.