(N°28) Par Tristan CORMIER –

Relèvement par les voies de l’art –

Massivement contraints de descendre des montagnes où ils faisaient leur fromage de père en fils pour installer leur outil de production dans des bâtiments nouvelle génération à proximité de leur ferme, les agriculteurs affichent maintenant au-dessus de la porte comme un triste trophée la mention : cette ferme satisfait aux normes européennes. Là, privés de leur manière de faire ancestrale, écrasés par le faible prix de leur production comme par leur épuisement au travail, ils endurent en silence leur exploitation par une société non reconnaissante. Le profit n’est pas pour le travailleur des montagnes. Il se réserve aux bénéficiaires de la grande distribution et du capital, et d’une manière générale à ceux qui savent en capter les flux. L’homme qui œuvre à la production de première nécessité est un oublié. Les gouvernements s’emploient à élaborer les lois qui les tiennent impuissants et silencieux dans leur isolement. Levés aux aurores et attelés à des tâches qu’ils ne peuvent pas lâcher, ils n’ont pas le temps de faire valoir quelque droit que ce soit et consument leurs dernières forces au bistrot. De temps à autre, des camions déversent quelques tonnes de lait ou de fruits sur les autoroutes et c’est tout. Le Ministère de l’Agriculture légifère et administre cet esclavage à produire pour presque rien suivant des conditions imposées par « le marché ».

À l’autre bout du monde ou de la chaîne des valeurs, on sait tirer parti de cet effort. La valeur travail de 50 tonnes de fromage peut par exemple se dépenser instantanément dans l’acquisition d’une œuvre d’art. Si le monde capitaliste a abandonné la valeur travail qui n’existe plus qu’à l’arrière-plan, il trouve dans l’art des objets qui confortent sa puissance. Peu importe que l’art s’exerce comme critique ou comme part maudite de l’activité capitaliste, il en est structurellement et économiquement complice. À côté du monde paysan qui ploie sous les contraintes de la réglementation, l’artiste (ou plutôt le monde de l’art) bénéficie d’un régime d’exception qui se caractérise par une liberté totale d’action comme de plus-value. Les œuvres de l’art sont installées dans les temples du capitalisme et achetées avec une dévotion toute spéculative par les chevaliers du marché qui maintiennent leur valeur à des hauteurs stratosphériques relativement aux prix des autres biens de ce monde.

Quand le paysan doit répondre avec la soumission d’un écolier de tout ce qui entre dans sa production, l’artiste choisit ses matériaux et peut jouer de transgressions quasi illimitées. Il se pourrait même que l’artiste dispose aujourd’hui du seul espace permettant la réalisation de toute idée, fût-elle la plus contraire à l’ordre autorisé. La raison tient à la conception même de l’art telle qu’elle s’est élargie à la fin du XXème siècle, qui bénéficie aussi de la déshérence du religieux – et ceci alors même que la liberté se restreint dans d’autres champs, notamment celui de l’agriculture.

Il y a un privilège accordé au régime de l’art qu’il est possible de détourner au profit de personnalités exerçant a priori dans d’autres domaines. Partant qu’un bon fromage vaut mieux qu’un mauvais dessin et que le monde de l’art s’est élargi d’explorations qui en étendent le champ, on peut trouver dans cette extension l’occasion d’y faire entrer des propositions d’un nouveau type.

La suite, c’est une entreprise d’assistance collective aux agriculteurs qui voudront se libérer de leur condition par les voies de l’art, une entreprise de soutien logistique et juridique à l’évasion du monde agricole et de ses diktats. Accueillir et diffuser certaines productions issues de l’agriculture dans les circuits de l’art, c’est aussi lui retrouver une fonction de résistance active, à la fois sociale et tenante de sa vocation première : vivre libre. L’épicerie libre est un cheval de Troie pour la reconquête de cette liberté perdue. Le modus operandi est simple : identifier des agriculteurs animés d’un désir impérieux de faire les choses comme ils l’entendent, les accompagner dans la re-définition de leur activité et de leurs produits, organiser leur diffusion jusqu’à absorber une partie suffisante de leur production et justifier leur basculement vers un nouveau statut dans l’économie générale. Pour cela, il faut des parrains qui soient des interfaces avec l’arrière pays, des intelligences complices qui initient le passage à l’acte avec un agriculteur de leur périmètre de vie. L’invitation est ouverte.

L’épicerie libre proposera à la vente dans un même espace des productions issues du monde agricole et du monde de l’art. Ce rapprochement de productions habituellement diffusées par des circuits distincts et ici ramenées à un plan commun soulèvera naturellement les questions pointées plus haut concernant le statut et la valeur relative des choses présentées. Il s’agira d’orchestrer cette hybridation comme on organise une exposition ou aussi bien comme on soigne la présentation de produits dans une épicerie traditionnelle. Les cartes étant brassées, il deviendra non évident de statuer sur ce qui fait œuvre d’après ce qui est visible.

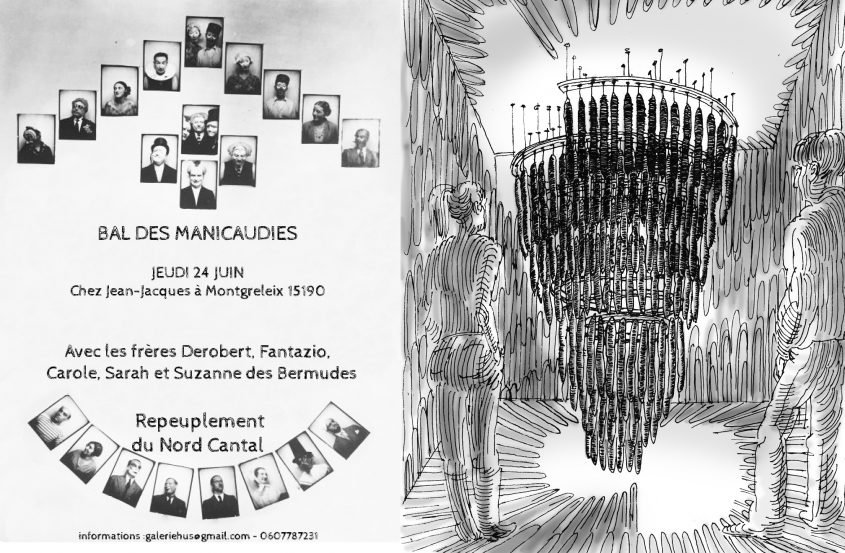

Le premier acte de l’épicerie libre a été donné par l’édition des manicaudies de Laurent et Delphine Conquet en 99 exemplaires au mois de décembre 2020, dans la chambre d’embarquement à Paris. Un récit en retrouvait la trace dans la nuit des temps et en fondait l’entité. Quelques indices suivis par les fromagers poètes donnaient la voie d’une forme et d’un nouvel objet désormais tenu et identifié par son nom et son existence parmi les choses. C’est maintenant Bernardo Franco, sur les terres de Circée, qui retrouve la formule d’une saucisse magique qui faisait danser les villages et en prépare une édition pour l’automne. C’est aussi Vincent Durieu, viticulteur à Chateauneuf du Pape, qui initie une édition du vin fort de Kikonés pour vaincre les cyclopes. Bientôt ce seront une trentaine d’agriculteurs qui ramèneront de tous les horizons un récit et une œuvre qui exhumeront ensemble un gôut qui manque à nos jours.

–

Photo en-tête : Manicodie, recto-verso. Prix : 22 Euros

En entrant dans une galerie, je suis souvent frappé par une odeur indéfinissable. Des émanations chimiques flottent dans l’air. On a repeint des murs fatigués, saturés l’espace de produits d’entretien, ou bien les tirages numériques ne sont pas encore tout à fait secs… Finalement, à quelques exceptions près, les galeries d’art se soumettent mollement à des normes d’aseptisation de leurs locaux. Cela reste très approximatif au regard des contraintes qui pèsent sur les agriculteurs et éleveurs. Heureusement ! Quand j’entrerai dans l’Épicerie libre, je suis certain d’être bien accueilli par l’odeur. Peut-être que la force de certains produits m’interpellera comme peut vous accrocher un Bacon !… Pour me gratter les narines autant que la rétine et parler à mon goût d’une façon inhabituelle et donc intéressante. Au-delà de son projet d’une exceptionnelle nécessité, L’Épicerie libre, c’est la promesse d’un accueil amical en ce sens qu’il laissera aussi de l’espace aux bonnes-mauvaises odeurs, pour éveiller notre artpétit.

À l’inverse d’une pièce de collection, un fromage ne se conserve pas. L’économie de l’art n’en sera que plus digeste. Promesse de douceur, aussi.

Bravo ! Préparons ensemble la prochaine « Exposition Pique-Nique » du musée des nuages ! La première est à Guéret, les 5 et 6 juin.