(N°33) Par Tomasz F. DE ROSSET –

Une dizaine d’années se sont écoulées depuis qu’Alexandre Gurita (1) m’a demandé mon avis sur son idée de la décollection comme proposition contemporaine d’appropriation de l’art. Je réponds avec un long retard au cours duquel notre expérience du XXIe siècle et de son art s’est considérablement enrichie. Est-ce que maintenant on a vraiment besoin de la décollection ? Personnellement, je soutiens le principe appelé « le rasoir d’Ockham » : « Les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité » (Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem) (2). Par conséquent, je reste réservé face à des nouveaux termes et notions de l’art, surtout contre ceux « à la mode » ou dérivées. On ne doit pas cependant y voir un conservatisme envers les nouveaux concepts, mais plutôt une prudence méthodologique : parfois nous sommes enclins à fouiller la porte déjà ouverte en donnant un nouveau nom pour des phénomènes qui, bien que soumis à divers changements sont déjà bien connus, qui sont bien à leur place dans le cadre existant de la terminologie de l’art. Pire encore, souvent le nom lui-même (signifiant) semble être si fascinant qu’il commence immédiatement à vivre sa propre vie en dehors de tout lien avec ce qu’il signifierait (signifié).

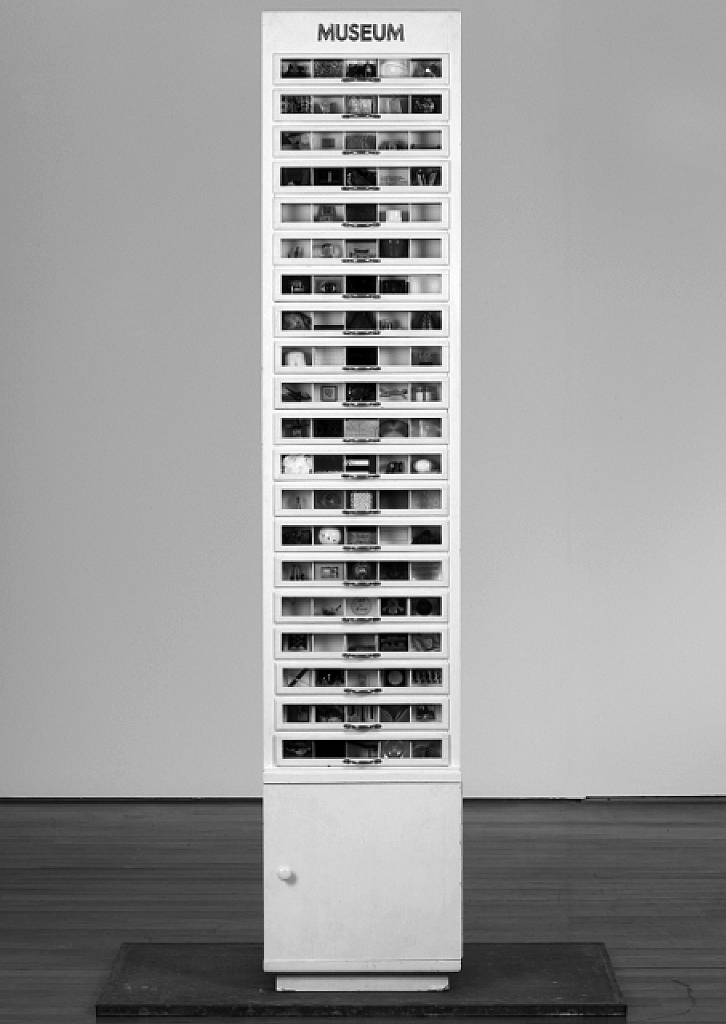

La décollection semble clairement être dérivée de la déconstruction de Jacques Derrida qui est d’une manière générale et sans entrer dans les détails, une certaine méthode d’analyse textuelle employée pour « décortiquer » de nombreux écrits (afin de révéler leurs décalages et confusions de sens). Si nous devions garder la décollection sans oublier ma réserve, on ne pourrait pas non plus oublier la source du terme et on risquerait dans ce cas son application à certaines procédures dans l’art, parfois existantes depuis longtemps. Les années 1960 et 1970 ont vu maintes œuvres dont les auteurs faisaient appel à des références rassemblées par eux-mêmes, parfois de caractère artistique, mais plus souvent d’objets quotidiens voire des rebuts de la civilisation. C’est ainsi qu’ont émergé des collages, des assemblages, des environnements, des installations (bien que dans ce dernier cas le terme lui-même n’est entré en usage général que tardivement à la fin des années 1970) et des projets sur le long terme tels que les musées d’artistes. Et c’est dans ce registre qu’on doit considérer des réalisations du Nouveau Réalisme français et du Pop Art américain, les combine paintings de Robert Rauschenberg, les assemblages et environnements d’Ed Kienholz, les accumulations d’Arman, les tableaux-pièges de Daniel Spoerri mais également de nombreux Flux Boxes (3), les Mouse Museum (4) le Gun Museum de Claes Oldenburg, le Musée de l’art moderne – Département des Aigles (5) de Marcel Broodthaers, le Musée en tiroirs (6) d’Herbert Distell, la Galerie Légitime (7) de Robert Filliou, les inventaires et vitrines de référence de Christian Boltanski, les collections d’Annette Messager et les présentations archéologiques et ethnographiques de Nicolaus Lang et de Claudio Costa, pour ne se limiter qu’à ces artistes.

Source photo : https://www.autumnhilden.com/portfolio/flux-box/

Photo : Reproduction à la Monnaie de Paris en 2015

Source : https://evencleveland.blogspot.com/2012/01/museum-of-drawers.html

Toutes ces œuvres utilisaient la procédure consistant à adapter à la création, des méthodes opérationnelles et des stratégies de collection, non pas pour formuler la collection elle-même, mais pour dénoncer le sens de sa structure comme un ensemble d’objets, de récits, de rituels et de relations qui se produisent entre l’être humain et l’objet, mais en particulier celles concernant le système de valeurs. Cette recherche est continuée par des artistes contemporains – p.ex. Mark Dion, Damien Hirst, Karsten Bott, les Devautour (8) – à l’aide des démarches analytiques similaires lesquelles par analogie avec la déconstruction, on les appellerait décollection.

Prenons comme exemple la Microcollection (9) de l’artiste Elisa Bollazi, une collection de « micro éléments », des parties d’œuvres d’art que l’artiste extrait, qu’elle développe depuis de nombreuses années et présente dans le contexte de la XVe Biennale de Paris (2006-2008) (10). Inaugurée en 1990 suite à une visite de l’artiste à la Biennale de Venise, elle compte plusieurs centaines de fragments « prélevés » par Bollazi et par ses complices. Les fragments ne sont visibles qu’au microscope, montés sur des plaques de laboratoire mais ils constituent une sorte de représentation de plusieurs courants artistiques de première importance tels que Fluxus, le Pop Art, le Minimal Art, l’Art Conceptuel et l’Arte Povera et de nombreux artistes renommés (Joseph Beuys, Daniel Buren, Tony Cragg, Richard Long, Vito Aconci, Alberto Burri, Giuseppe Penone, Giulio Paolini, Magdalena Abakanowicz, Marina Abramović). L’ensemble d’échantillons classés et décrits ressemble aux installation de recherche d’un atelier du restaurateur d’œuvres d’art. Cependant son but n’est pas de fournir une base scientifique pour des procédures de restauration, le système de classification utilisé par l’artiste et la méthode de la description des échantillons étant totalement inutiles. On peut y voir plutôt une autre façon de s’approprier l’art. Sa stratégie d’appropriation est semi-légale – ou bien même illégale, puisque fondamentalement, il s’agit d’un vol dont l’objet disparaîtrait dans d’autres circonstances, par ailleurs sans aucun dommages pour l’œuvre-source. Mais c’est son sujet qui semble être aussi intéressant que les aspects juridiques et éthiques de ces appropriations. Il semble pertinent parce que l’invisible est sans signification tout en constituant la matière même de l’art. Cet ensemble d’échantillons semble être une collection d’art, très particulière c’est vrai, qui ne peut par ailleurs nullement être appelée collection d’art parce que sans œuvre et sans image, la notion de collection est réduite à presque zéro. La seule différence perceptible entre les objets est une étiquette avec le nom de l’artiste.

Mais qu’est-ce qui se trouve au-delà de la collection elle-même précisément aujourd’hui, quand l’art annule simultanément la valeur matérielle de l’œuvre et fétichise à l’extrême toute sa trace ? Quel serait l’objet de la collection dans ce cas ? L’étiquette ou un échantillon ? Peut-être l’idée même ? Comment classer cette collection ? Comment l’exposer ? Quelle valeur lui attribuer ?

On peut considérer le travail de Bollazi comme une « archive » ou un « atelier scientifique » qui se transforme en métaphore d’une collection perçue à travers la réalité artistique de la fin du siècle dernier, où, dans la perspective des collections privées ou publiques dans lesquelles l’œuvre d’art a perdu sa définition traditionnelle, pouvait devenir « n’importe quoi » selon les détracteurs de l’art contemporain.

Il nous faut noter cependant que la démarche qu’on tenterait ici d’appeler décollection, n’est pas une invention récente. La collection, le cabinet, la galerie et puis le musée et l’exposition, étaient toujours la destinée de l’art en tant que lieu de socialisation du travail artistique. Pour des artistes, la collection était une source d’inspiration pour leurs oeuvres, en stimulant aussi leurs attitudes analytiques. Giuseppe Arcimboldo, peintre de la cour des Habsbourg à Vienne et à Prague, a construit ses images à partir de fruits, de légumes, de fleurs, des armes et des livres, comme s’ils s’étaient rencontrés dans une Kunst und Wunderkamer vraiment surréaliste. Pendant la première moitié du XVIIe siècle, les peintres flamands représentaient dans leurs tableaux des cabinets d’amateur et copiaient avec une précision extrême, peintures, sculptures et autres objets. Toutefois, ils ne documentaient pas la collection par ce biais mais en se référant à l’image du cabinet de curiosités, en créant plutôt son portrait idéal et en dénonçant son caractère de microcosme, d’allégorie de l’univers avec la structure des éléments la composant. Le cabinet de Cornelis van der Geest (11) de Willem van Haecht peint en 1593, est l’un des exemples les plus éminents de ce genre, auquel s’associe L’Enseigne de Gersaint (12) d’Antoine Watteau, bien plus récent mais non moins célèbre (1720).

Plus près de nous, Georges Perec a fourni une excellente interprétation des œuvres en rapport avec la collection, par une transcription textuelle dans sa nouvelle intitulée Un cabinet d’amateur (1979) (13). Mais avec des peintures, dessins ou gravures on est toujours dans le domaine de la représentation – peinte, dessinée ou gravée. Il a fallu attendre le XXe siècle, qui, avec l’élargissement de la zone de l’exploitation artistique, a apporté une situation dans laquelle c’est la collection et sa démarche elle-même, et non pas leur image, qui deviennent parfois une œuvre. Ce n’est pas bien sûr la « vraie » collection dans le sens communément admis, mais plutôt la citation, le pastiche, la métaphore.

L’artiste Marcel Duchamp, dans ses ready-mades (14), mimait la stratégie générale de collectionneur. Le statut de l’objet quotidien sélectionné par l’artiste pour lui conférer une nouvelle signification dans un contexte qui diffère de celui d’origine (et qui devient un objet d’art par une seule opération intellectuelle), correspond aux définitions de l’objet de la collection. Dans ce cas, le choix se fait d’habitude parmi les objets dont le statut d’œuvre fait référence au talent et à la virtuosité de l’artiste (qualités questionnées par Duchamp) ou ils sont simplement curieux, uniques en leur genre. L’artiste Kurt Schwitters quant à lui, dans son concept de Merz, mettait en œuvre tout le rituel du collectionneur : la quête de l’objet, sa sélection, son appropriation, sa préparation et enfin son exposition en tant que Merzzeichnungen ou Merzbilden. La méthode de création adoptée par l’artiste Joseph Cornell était très proche du surréalisme. Pour les surréalistes par ailleurs, la collection était presque une démarche artistique à part entière, reflétée dans la théorie de l’objet d’André Breton et perceptible dans sa propre collection parisienne (de laquelle il ne reste plus que Le mur (15) qui se trouve au Centre Pompidou).

Mais c’est après la seconde guerre mondiale que l’utilisation des procédures propres à la collection d’art a émergé plus fortement, comme en témoignent certaines des années 1960-1970 mentionnées plus haut ou d’autre plus récentes comme l’agence de Philippe Thomas, Les ready-mades appartiennent à tout le monde ® (16), rejouant avec la collection et la figure du collectionneur.

De son côté, l’artiste Gary Bigot (17) déclare les thermo-hygrographes – outils de contrôle du microclimat des musées et galeries – comme des objets reflétant son œuvre, et qui par cette déclaration deviennent des objets de collection à côté d’autres objets (d’art), pour lesquels il n’est généralement qu’un simple outil. Il s’agit évidemment d’appareils mécaniques utilitaires et non pas d’oeuvres d’art. Entre l’objet et l’artiste, il y a non pas une paternité mais une identification. Suite à une action de la Biennale de Paris en 2007 en Italie, intitulée « L’Esperienza della trasformazione », Emma Zanella la Directrice de MAGA a accepté d’inclure les deux thermo-hygrographes se trouvant dans les réserves du musée, dans la collection permanente du musée.

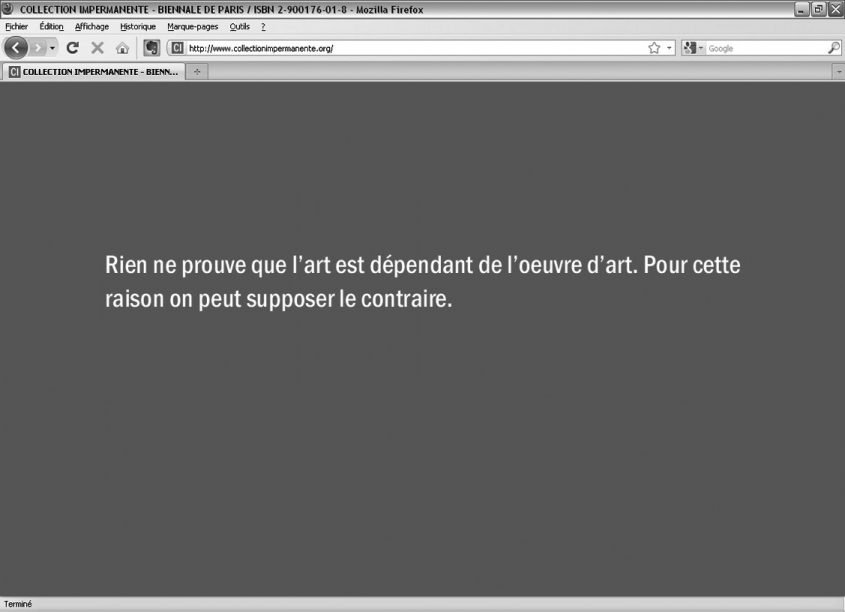

La Collection Impermanente initiée par la Biennale de Paris en 2006 est également à placer dans le registre de la décollection. Elle consistait en une compilation de pensées originales sur l’art classées sur un site web et dont la lecture était aléatoire (elle dépendait de chaque actualisation de la page). Faisons attention à cette collection insolite qui n’a rien de la collection d’art traditionnelle, semble-t-il, parce qu’il n’y a pas d’œuvre d’art – ni sous sa forme matérielle comme un produit au statut spécial fait par la main humaine, ni comme une trace de l’acte de création. Il n’y avait que l’image virtuelle, laquelle elle-même n’est qu’une séquence codée de chiffres. La simplicité de l’écriture blanche sur le fond rouge est bien touchante et malgré une certaine esthétique c’est bien l’idée qui compte. C’est grâce à l’idée (fixée), que la Collection Impermanente entre dans le domaine de l’art et dans un certain sens, devient une collection décollectionée, libérée de sa dépendance traditionnelle de la matérialité : de l’objet, de sa forme et de la place qu’il occupe dans l’espace.

C’est dans ce même état d’esprit que l’artiste Yves Klein a proposé au collectionneur de collectionner sa propre impression de sensibilité picturale immatérielle (18) dont toute trace devait être détruite par le propriétaire. L’artiste Lawrence Weiner (19) laissait aux autres de décider, de produire une œuvre ou s’en abstenir et ne garder l’œuvre (statement) que dans la mémoire. La `Collection Impermanente annule également la question de droits de propriété privée : l’idée est une propriété universelle. Elle se transforme en inventaire qui n’est pas un inventaire de la collection d’objets (donc son reflet écrit, sa documentation) mais qui, elle-même devient collection et œuvre à la fois. Tout comme les catalogues des expositions des conceptuels chez Seth Siegelaub (20) à New York qui remplaçait l’exposition dans l’espace de la galerie. Ou encore le livre très important de Lucy R. Lippard (21) qui est devenu lui-même une collection d’art conceptuel – Six Years : The dematerialization of the art object (1973).

A titre de proposition alternative de collectionner l’art (c’est-à-dire décollectionner l’art), la Collection Impermanente mérite donc notre attention. Par son immatérialité et son impermanence, elle dénonce une convention et un certain fétichisme de la collection d’art traditionnelle toujours attachée aux objets, à la stabilité de leur disposition dans l’espace (tableaux accrochés sur les murs, sculptures posées sur des socles…) mais surtout à leurs valeurs matérielles et rétiniennes. Il serait dangereux toutefois de proposer au collectionneur de décollectionner l’art car cela risque d’augmenter son attitude fétichiste. On n’est pas tous Ghislain Mollet-Viéville (22) dont l’idée de la collection est de remplacer les objets d’art par ses actions au sein de l’art. Être dans l’art correspondrait peut-être exactement à la notion de décollection.

Il y a des années l’artiste Jean-Baptiste Farkas (23) dans son IKH(S) No 6 Atelier H.S. : Inutiles, incommodes, embarrassants ? Confiez-nous les objets auxquels vous désirez mettre fin ! proposait au tout-venant de se débarrasser des objets dont ils n’avaient plus besoin en les détruisant selon un rituel. Résultat : de nombreux participants ont désiré conserver les objets brisés, brûlés, pensant ainsi faire l’acquisition d’une œuvre d’art.

Susan Pearce, archéologue et muséologue, souligne l’importance de fetishistic collecting (collection fétichiste) (24) où il y aurait trois catégories de collection, correspondant à des attitudes humaines en rapport avec l’idée de collectionner qu’elle a identifiée (Museums, Objects and Collections, 1992, p. 73-83). Elle était tout à fait en phase avec Jean Baudrillard qui a abordé cette question dans son ouvrage Le Système des objets, (1968) (25). Nous n’avons donc pas à nous indigner du fétichisme du collectionneur qui est tout à fait légitime en tant que motivation. Tous les collectionneurs sont un peu fétichistes.

Pour finir je propose un projet de décollection, que j’appellerais Le Mannequin-exquis. Il comprendrait deux étapes : la formation de la collection et sa destruction (sa dé-collection). Après avoir choisi un mannequin féminin de vitrine on le découpe en morceaux selon de critères préalablement établis (anatomiques ou ésotériques, dérivant de l’astrologie, de l’alchimie ou de la cabale). Par la suite on envoie les morceaux découpés aux artistes les plus en vogue (Jeff Koons, Damien Hirst, Cindy Sherman, etc.) en leur demandant d’en faire ce qu’ils veulent (peindre, farder, dessiner, signer, voire rien du tout) et de les retourner transformés ou pas. Une fois les objets revenus, on les documente, inventorie, catalogue et expose comme une collection d’œuvres d’art… après quoi on recolle de nouveau les fragments séparés en un seul mannequin de vitrine. Il y a un côté surréaliste dans ce projet qui rappelle la force fétichiste de mannequins de vitrine des surréalistes, nécessairement de sexe féminin (voir l’Exposition internationale du surréalisme à Paris en 1938 ou les poupées de Hans Bellmer) et la procédure d’André Breton et de ses cadavres-exquis avec leurs effets de surprise, hasard et imprévu. A l’issue de cette première étape on a une collection d’œuvres qui après la restitution des fragments du mannequin, se transforme en une seule œuvre, notre collection étant ainsi détruite (dé-collectionnée). Les œuvres du début de cette collection en réalité sont des vrais fétiches de l’art grâce à la grande renommée de leurs auteurs. Par la procédure de la dé-collection, la collection de fétiches devient-elle alors un méga-fétiche ?

–

(1) L’artiste Alexandre Gurita a inventé le terme d’art invisuel en 2004 qui désigne l’activité artistique existant autrement que sous forme d’œuvres d’art, matérielles ou immatérielles. Il s’agit d’un genre d’art qui se situe après les limites de l’œuvre d’art, après l’art visuel. Selon l’artiste, l’art ne doit pas être réduit à l’art visuel, celui-ci étant seulement une partie de l’art et non pas tout. L’artiste pratique la captation institutionnelle comme une catégorie d’art invisuel qui désigne le fait de capter des institutions abandonnées ou existantes pour les réorienter et les utiliser comme une stratégie de transformation de l’art et des notions qui lui sont rattachées. Il a notamment capté la Biennale de Paris en 2000 au Ministère de la Culture (www.biennaledeparis.org, www.biennaledeparis.fr).

(2) Le « rasoir d’Ockham » ou « rasoir d’Occam » est un principe de raisonnement philosophique entrant dans les concepts de rationalisme et de nominalisme. Le terme vient de « raser » qui, en philosophie signifie « éliminer des explications improbables d’un phénomène » et du philosophe du XIVe siècle, Guillaume d’Ockham. Également appelé « principe de simplicité », « principe d’économie » ou « principe de parcimonie » (en latin lex parsimoniae).

(3) Les Fluxkits ou Flux Boxes sont des œuvres généralement éditées en petite série dans des boîtes de plastique ou bois, d’après des propositions d’artistes Fluxus, unifiées par le design de l’artiste George Maciunas. Les notions de déplacement et de circulation prennent chez Maciunas la forme d’une diffusion à l’international de l’esprit Fluxus.

(4) Conservée dans les collections du Museum of Modern Art de New York, cette œuvre de l’artiste Claes Oldenburg est conçue comme un environnement muséal où sont exposés les fameux Ray Gun, réactivés à travers le film de l’artiste Tacita Dean, Manhattan Mouse Museum (2011).

(5) Le Musée d’Art Moderne – Département des Aigles, est le projet de l’artiste Marcel Broodthaers dans lequel il questionne l’exposition, le musée, la présentation des œuvres et les œuvres elles-mêmes. Broodthaers aurait choisi l’aigle comme notion pour sa symbolique du pouvoir et de la noblesse. Il en fait l’emblème de son musée, comme pour mieux signifier l’emprise intellectuelle du monde de l’art sur les gens. Le musée est pour lui un lieu de pouvoir quasi-sacré. Ici il n’y a plus de hiérarchie : la vaisselle côtoie des tableaux de maîtres et chaque objet est numéroté de façon aléatoire. L’artiste indique sur chaque cartel « ceci n’est pas un objet d’art ».

(6) Le Musée des tiroirs est un des plus petits musée d’art du XXe siècle. Cette œuvre unique a été conçue et réalisée par l’artiste Herbert Distel en 1970-77. Il se compose d’une ancienne armoire faite pour contenir des bobines de soie à coudre avec vingt tiroirs, contenant chacun vingt-cinq compartiments. Chacun des 500 compartiments abrite une œuvre d’art miniature originale, dont beaucoup ont été réalisées spécialement pour le Musée des tiroirs. La liste des artistes représentés comprend Joseph Beuys, Marcel Duchamp, Hannah Hoch, Meret Oppenheim, Pablo Picasso et Andy Warhol.

(7) L’artiste Robert Filliou décide en janvier 1962 de créer sa propre galerie et la conçoit itinérante, la Galerie Légitime. « Légitime », car il considère « légitime que l’art descende de ses hauteurs dans la rue ». Une galerie, contenue dans une casquette, parce qu’un chapeau couvre la tête, le cerveau et que « tout provient du cerveau », estampillée avec le tampon « Galerie Légitime – couvre-chef(s)-d’oeuvre(s) », jouant sur la double lecture : chapeau (couvre-chef) qui couvre des œuvres (chefs-d’œuvres). Il organise plusieurs expositions ou Voyages de la Galerie Légitime.

(8) En 1985, les artistes Yoon Ja et Paul Devautour décident de cesser toute production artistique personnelle pour se consacrer, sous le titre d’« opérateurs en art » à la constitution et à la promotion d’une collection d’œuvres réalisées par une série d’hétéronymes. Ils inventent des artistes, réalisent leurs œuvres et s’en font les collectionneurs. Ils inventent aussi un critique d’art (Pierre Ménard) et des commissaires d’exposition (Maria Wurz, Martin Tupper). L’ensemble de ces hétéronymes constitue le Cercle Ramo Nash, qui produit également des oeuvres collectives, présentées au MAMCO entre 1994 et 2000, dans un espace convivial intitulé Un cabinet d’amateur.

(9) Eliza Bollazzi est une artiste dont le travail consiste à voler des morceaux minuscules d’œuvres d’art depuis 1990. C’est ce qu’elle appelle des « micro éléments ». Son action n’est selon elle ni légale ni illégale et peut être considérée plutôt comme « allégale ». Tant que l’œuvre n’est pas détériorée il n’y a pas infraction. Elle ne créée rien et ne produit rien (n’ajoute pas à ce qui existe déjà), ce qui constitue une attitude éminemment écologique par ailleurs. L’artiste opère dans des expositions, foires, galeries et musées. Chaque vol possède sa propre fiche et est soigneusement archivé. L’ensemble de ses microéléments constitue sa « micro collection ». L’artiste installe des Cabinets de regard où les publics peuvent observer au microscope les microéléments.

(10) La Biennale de Paris a été créée en 1959 par André Malraux alors ministre de la culture. Elle a fonctionnée jusqu’en 1985. Entre 1993 et 2000 il y a eu plusieurs tentatives de la part du ministère pour la faire renaitre mais sans succès et avec beaucoup d’argent public dépensé pour rien. En 2000 elle a été captée par l’artiste Alexandre Gurita dans le but d’en faire « une stratégie mise au service des pratiques désobéissant au régime normatif de l’art ». L’artiste considère que dans le contexte actuel, l’art est contrôlé par les puissances financières et politiques, l’artiste étant relégué au rang d’un simple « pion » dans un mécanisme et une définition de l’art qui lui échappent. Dans ces conditions, selon lui il n’y a que deux possibilités : abandonner l’art et changer de profession ou changer radicalement les règles de l’art (entre autres, ne plus agir en tant qu’artiste seul mais à plusieurs et sous couvert d’institution).

(11) Un courant pictural apparaît à Anvers au début du seizième siècle : la peinture de constkamers. Dans ces tableaux d’un genre nouveau, le peintre rassemble dans un cabinet d’art tous les trésors d’un collectionneur, qu’il peut ainsi fièrement présenter à ses hôtes. Le maître du genre est l’artiste Willem van Haecht. On ne lui connaît que trois œuvres, toutes des Cabinet d’art de Cornelis van der Geest, un éminent collectionneur d’art anversois et mécène de Rubens. L’une d’entre elles, datant de 1628, figure aujourd’hui dans la collection de la Maison Rubens.

(12) L’Enseigne de Gersaint est un tableau peint en 1720 par Antoine Watteau, de retour d’Angleterre et peu de temps avant sa mort. Ce tableau était destiné à servir de panneau publicitaire à son ami marchand de tableau, Edme-François Gersaint, dont la galerie était située à Paris sur le pont Notre-Dame. L’enseigne fut accrochée quinze jours à l’extérieur et fit l’admiration de tout Paris. Le tableau est d’une très grande originalité car il représente une scène tout à fait ordinaire de la rue : un intérieur de boutique avec ses clients et ses vendeurs. En traitant d’un sujet de la vie quotidienne, elle est contraire à toutes les normes artistiques de l’époque et représente une œuvre complètement atypique.

(13) Un cabinet d’amateur est un roman de Georges Perec publié en France aux éditions Balland en 1979. Ce court roman est centré sur la collection de tableaux réunis par un entrepreneur en brasserie, Hermann Raffke. À l’occasion de festivités organisées en 1913 par la communauté d’origine allemande de Pittsburgh aux Etats-Unis, un tableau de cette collection, Un cabinet d’amateur exécuté par Heinrich Kürz, suscite la fascination du public. Il représente le collectionneur, Raffke lui-même, en train d’admirer plusieurs des toiles de sa collection. Grâce à une savante mise en scène (des miroirs représentés sur la toile), la scène se répète à l’infini.

(14) Le ready-made est un terme choisi par l’artiste Marcel Duchamp en 1913 désignant un objet manufacturé promu à la dignité d’objet d’art par le seul choix de l’artiste (définition donnée par Marcel Duchamp pour le dictionnaire du surréalisme d’André Breton). L’artiste lui ajoute un titre, une date, éventuellement une inscription avant de le présenter dans un lieu culturel où le statut d’objet d’art lui est alors conféré. Les ready-mades soulèvent de très nombreuses questions et parce qu’ils n’ont pas été réalisés par l’artiste, ils rendent problématiques un certain nombre de certitudes relatives à la définition de l’art, au rôle de l’artiste, à la notion d’original, de savoir-faire, de virtuosité et d’objet d’art. Marcel Duchamp ne présente pas son porte-bouteilles comme une œuvre d’art. Il fait une différence entre objet d’art et œuvre d’art. Dans entretien avec Philippe Colin en 1967 il dit : « Ce n’est pas la question visuelle du ready-made qui compte c’est le fait qu’il existe, il peut exister dans votre mémoire, vous n’avez pas besoin de le regarder pour entrer dans le domaine du ready-made. Il n’y a plus de question de visualité, l’œuvre d’art n’est plus visible pour ainsi dire, elle est complètement matière grise, elle n’est plus rétinienne. »

(15) Le mur d’André Breton, tel que nous le connaissons, est une construction postérieure à la Seconde Guerre mondiale. Aucun document n’en évoque la trace dans l’appartement où le poète avait emménagé le 1er janvier, au quatrième étage de l’immeuble du 42 de la rue Fontaine, dans le neuvième arrondissement de Paris.

(16) Créée par l’artiste Philippe Thomas, l’agence readymades belong to everyone® (en français les ready-made appartiennent à tout le monde®), est une structure entrepreneuriale derrière laquelle l’artiste disparaît.

(17) L’artiste Gary Bigot base sa pratique sur l’existence et non pas sur la production et fait ainsi passer l’artiste de produire à être. Son travail s’articule autour du thermo-hygrographe, appareil de mesure de l’humidité et de la température qu’il présente comme une métaphore de l’artiste. Depuis les année 1983, Gary Bigot cherche à fonctionner dans le milieu de l’art sans ne plus y être. Pour l’artiste, tout est fait, produit et installé sans aucune intervention de sa part. Ses quatre principes : pas de production, pas de promotion, pas de profit, pas de propriété.

(18) La cession d’une Zone de sensibilité picturale immatérielle réalisée à partir de 1959, est une action de l’artiste Yves Klein qui considère que l’œuvre immatérielle ne peut appartenir au collectionneur qu’à condition que les grammes d’or payés lors de la cession soient jetés dans la Seine, et que le reçu attestant la transaction soit brûlé. Ici, aucun objet d’art n’est à appréhender, à transmettre, à reproduire et à interpréter. Il s’agit d’une œuvre qui tend à s’affranchir totalement de la matière.

(19) L’artiste Lawrence Weiner affirme en 1968 dans ses Statements : 1. L’artiste peut construire le travail ; 2. Le travail peut être fabriqué ; 3. Le travail peut ne pas être réalisé. Dès lors, Lawrence Weiner présente indifféremment, la sculpture réalisée par lui-même, par quelqu’un d’autre, ou seulement son énoncé. L’artiste travaille avec un grand nombre de médias, comme la vidéo, le film, les livres, les bandes sonores, la sculpture, la performance, l’installation et le dessin.

(20) Seth Siegelaub est un marchand d’art, commissaire d’art et éditeur. C’est l’un des principaux représentants de l’art conceptuel aux États-Unis dans les années 1960. Ses livres d’artistes renouvellent le concept d’œuvre d’art et d’exposition. Siegelaub souhaite contourner les musées et galeries et vise à créer plutôt des structures flexibles répondant aux besoins et sans location fixe. Il cherche à échapper à la routine du monde de l’art. L’exposition selon Siegelaub peut consister en rien d’autre que le catalogue d’exposition ou n’être qu’une illustration de celui-ci. L’œuvre n’est pas un objet unique, mais consiste aussi bien dans sa reproduction et dans l’information autour de l’œuvre. Le livre d’artiste est une façon de rapprocher selon lui les artistes et le public en supprimant l’intermédiaire des galeries ou des musées. Siegelaub voit cette dématérialisation comme une attitude de défiance vis-à-vis de l’objet d’art, de son existence matérielle et de sa valeur marchande, dans l’idée d’échapper à la fatalité de l’objet marchand.

(21) Lucy R. Lippard est une écrivaine, activiste et l’une des premières historiennes de l’art à reconnaitre la dématérialisation de l’œuvre d’art dans l’art conceptuel. Sa recherche constitue un fondement de l’histoire de l’art contemporain. La notion de dématérialisation a été introduite par Lucy Lippard et John Chandler dans leur article inaugural « The Dematerialization of Art », publié en 1968. Le terme qualifie alors une tendance des années 1960, un art ultra conceptuel qui met l’accent presque exclusivement sur le processus de pensée et sur l’ouverture au contexte.

(22) Ghislain Mollet-Viéville a inventé en 1975 le terme d’agent d’art qui n’est pas à confondre avec l’agent d’artiste. Son but est de faire intervenir différentes instances au sein de la société pour mettre à jour les modalités de production, de diffusion, d’acquisition et d’actualisation d’œuvres dont l’originalité demande des principes inédits de présentation et d’activation. Pour lui l’objet d’art n’est plus l’objet de l’art. C’est pour faire valoir des pratiques sortant du cadre habituel des lieux de l’art qu’il a initié la profession et le statut d’agent d’art, manifestant par là son intérêt pour la gestion de l’art dans ses rapports avec la société. Depuis 1994, son appartement de la rue Beaubourg à Paris a été reconstitué à l’identique et est présenté en permanence avec sa collection d’art minimal et conceptuel au Musée d’Art Moderne et Contemporain de Genève (Mamco).

(23) L’artiste Jean-Baptiste Farkas mène une pratique qui questionne les notions d’artiste, d’œuvre et de monstration. Son activité consiste à offrir des modes d’emploi pouvant être mis en pratique, là où ordinairement on attend d’un artiste une œuvre finie et exposée. Au travers de ses services, l’artiste invite quiconque le souhaite à accomplir des tâches précises dont le principe d’efficacité est inversé : mettre hors d’usage un fragment d’habitat, ralentir la cadence d’un travail ou encore mentir. Son action interroge les normes comportementales autant que les normes artistiques elles-mêmes.

(24) Selon Susan Pearce, les musées sont des institutions établies qui existent dans un monde en mutation. L’accès y est d’une importance cruciale : accès à l’information, au processus de prise de décision, aux ressources, à l’espace de présentation des œuvres, accès aux enfants, aux minorités ethniques, aux femmes et aux personnes défavorisées. C’est la nature du travail du musée lui-même qui doit être examinée afin que nous puissions avoir une idée plus claire de la nature de l’institution et de ce qu’elle fait valoir, de ce que signifie le professionnalisme du musée et de la manière dont les problèmes de gestion des collections affectent le lieu lui-même.

(25) Le philosophe Jean Baudrillard lance une réflexion sur les objets du quotidien dans son ouvrage Le Système des objets. L’auteur constate que les objets ne trouvent plus leur sens dans leur utilité première comme cela avait été le cas pour les générations précédentes mais dans leur matérialité. Leur diffusion industrielle et leur assujetissement aux consignes versatiles de la mode font qu’ils se constituent en un ensemble cohérent de signes, à partir duquel peut s’élaborer le concept de consommation. Ainsi, les intérieurs deviennent « modulables » pour permettre au maître de maison de produire un message à destination de ses hôtes. Ici, les objets n’épuisent pas leur sens dans leur matérialité et leur fonction pratique.