(N°9) Par Ghislain MOLLET-VIÉVILLE –

Pour bien comprendre en quoi consiste le statut d’agent d’art, il faut commencer par avoir à l’esprit qu’une œuvre d’art ne peut pas être réductible à un objet autonome. Une œuvre d’art est toujours rattachée à des contours et à des réseaux de communication dont elle fini par dépendre. Et j’entends par contours : non seulement le contexte architectural, mais aussi le contexte social et idéologique dans lesquels l’œuvre trouve sa légitimité et son véritable sens.

C’est pour ces raisons que je n’ai pas ouvert de galerie en 1975 car j’estimais que les galeries enferment trop souvent les artistes et leurs œuvres dans des contraintes classiques d’exposition qui limitent leurs actions et les piège.

J’ai préféré exercer ma profession dans mon appartement qui constituait un cadre de vie convivial tout à fait à l’opposé du « white cube » des galeries traditionnelles et dans lequel je présentais en permanence ma collection d’art minimal et conceptuel. C’était une toile de fond pour les différents échanges que j’avais avec le milieu de l’art.

Le terme d’agent d’art n’existait pas à l’époque et je l’ai créé pour me définir en me positionnant d’emblée au centre de l’art et de son agencement. Ce statut est différent de celui d’agent d’artistes qui représente commercialement des artistes bien déterminés alors que mon but était surtout de faire la promotion d’une certaine idée de l’art, avec un nouvel état d’esprit et des prises de position tout à fait inédites que je souhaitais les plus diversifiées possibles.

Je m’associe ainsi, depuis toujours, à des artistes qui me donnent la parole pour l’élaboration de leurs œuvres mais aussi pour leurs activations au cours du temps et en fonction des lieux où elles seront présentées. Ces œuvres ne sont pas des objets finis que l’on pourrait fétichiser.

Dans cette perspective, en 1988, j’ai pris en charge l’œuvre IN AND OUT – OUT AND IN – AND IN AND OUT – AND OUT AND IN de Lawrence Weiner.

C’était à l’occasion d’un vernissage commun et entre deux galeries, les visiteurs rentraient dans un magasin Picard Surgelés pour voir l’œuvre que j’avais annoncée dans le programme des expositions. Mais ne remarquant rien, ils en ressortaient pour voir si quelque chose était présenté sur la vitrine ou sur la façade de l’immeuble. Il n’y avait rien non plus. Ils rentraient donc à nouveau dans le magasin pour l’inspecter plus sérieusement. Mais comme décidément aucune œuvre n’apparaissait, les visiteurs en ressortaient à nouveau et c’est à ce moment là que je leur annonçais, qu’à mon initiative, l’œuvre de Lawrence Weiner ne se révélait en fait que dans leurs allées et venues à l’intérieur (IN) et à l’extérieur (OUT) du magasin où ils avaient recherché vainement, le produit tangible que leur procure généralement le marché de l’art. C’était une exposition totalement immatérielle et aujourd’hui, l’œuvre est toujours présentée sans que j’ai besoin de l’annoncer puisqu’il y a toujours des personnes qui rentrent et sortent du magasin pour faire leurs courses.

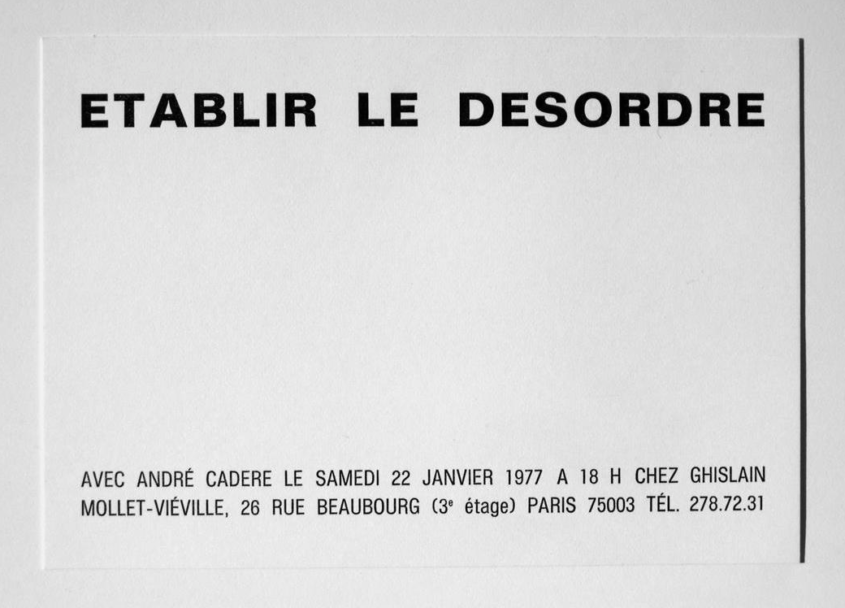

Depuis toujours, j’aime adopter des prises de position originales pour la présentation des œuvres qui rentrent dans ma collection. Ainsi en 1977, André Cadere m’a proposé de manigancer dans mon appartement, une discussion autour du thème « établir le désordre ». Cette discussion devait se développer autour de la contradiction évidente entre ces deux termes : « établir » et « désordre ». Au début est arrivé le public traditionnel des vernissages, qui a débattu sur ce thème. Puis petit à petit, sont apparus des personnages plutôt déglingués avec en particulier des travestis qui ont enfumé mon appartement avec leurs pétards. Enfin une bande de rockers a débarqué chez moi et a entrepris une belle bataille avec les coussins de mes canapés, tandis que Ricky Beaulieu et les Starters ont amplifié ce beau chahut pour provoquer la fin de la soirée. C’était pour André Cadere et moi, une façon de présenter une œuvre sous la forme d’une réflexion sur un thème donné : « établir le désordre » avec sa mise en abyme immédiate et en temps réel.

En 1982, pour la présentation de la revue « à Rebours » de Bernard Marcadé, j’avais envoyé son communiqué où il avait écrit : « Certains s’étonnent (d’autres se plaignent) que depuis longtemps il ne se passe plus rien en art. Pour notre part nous ne pouvons que nous réjouir d’une telle situation. L’art est enfin devenu visiblement ce qu’il n’a jamais cessé d’être essentiellement, un lieu éminemment stratégique quant à la compréhension de la nullité de ce monde. N’ayant plus aujourd’hui l’alibi ni de la beauté, ni de l’universalité, ni du désintéressement, l’art est devenu le lieu nul par excellence et à ce titre seul, digne d’intérêt ». Mon but était de provoquer des réactions qui pouvaient être très opposées mais qui, toutes, manifestaient une vraie contestation de l’art établi.

Dans cet état d’esprit, en 1979, je m’étais associé à Jean-François Brun et Dominique Pasqualini pour une exposition qui se présentait en deux temps : toute une journée, de 10h à 21h et le jour d’après pendant 5 minutes seulement : de 19h à 19h05. Le premier jour, il s’agissait pour nous de montrer l’appartement complètement vidé de ses œuvres. Les visiteurs avaient alors tout le temps pour se faire des commentaires sur une exposition où aucune œuvre n’était visible : une exposition immatérielle, c’était l’absence d’œuvre qui faisait œuvre.

Certains trouvaient très efficace cette éviction de l’art en évoquant Gustave Metzger qui glorifiait en 1959, l’art autodestructif. D’autres rappelèrent les réflexions de Brian O’Doherty à propos du « white cube » qui s’impose dans nos galeries.

Après cette journée où les commentaires avaient fusé de partout, venait la suite indispensable de l’exposition et le lendemain, les visiteurs n’avaient plus que 5 minutes pour constater et commenter la remise en place de toute ma collection d’art minimal & conceptuel.

La même année, j’avais préparé le terrain lorsque j’avais placé, à titre d’exposition, en grand sur mes vitres et bien visible de la rue Beaubourg, une phrase de Miguel Egaña : « L’ART (c’est) SECONDAIRE ». Avec cette œuvre, je mettais un bémol à l’enthousiasme du public qui se rendait dans les galeries de Beaubourg en leur faisant prendre conscience qu’il y a, dans le monde, des grands problèmes humains, écologiques et économiques qui sont à prendre en considération bien avant l’art qui doit rester secondaire.

Une synthèse de ma position d’agent d’art se trouve dans l’annonce que j’ai passée dans divers médias à partir de 1985 : « PRESENTLY, I HAVE NOTHING TO SHOW AND I AM SHOWING IT ». Au milieu des programmes des autres galeries, je voulais d’abord signifier qu’il arrive souvent que l’on n’ait rien d’essentiel à exposer. Nous sommes très nombreux à montrer de l’art contemporain, comment peut-on imaginer que l’on est capable de proposer tous les deux mois, quelque chose d’important. Puisque je n’avais rien d’essentiel à exposer, je l’annonçais à titre d’exposition. Et c’est sur cette affiche que c’était exposé par moi. Cette annonce est également parue dans différents magazines. Elle est à appréhender sur le mode des « non anniversaires » d’Alice au pays des merveilles.

Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’exposition qu’il n’y a rien d’exposé. Et ce qui est exposé, c’est qu’en tant qu’agent d’art, je n’expose pas aux collectionneurs des objets d’art finis que je serais allé chercher directement dans des ateliers d’artistes pour qu’ils les présentent tels quels chez eux. Ce que je privilégie, c’est plutôt, au départ, une discussion entre un artiste et un collectionneur. Ensemble, ils vont élaborer une œuvre avec un protocole permettant de l’activer en fonction d’un temps et d’un lieu donné. Une œuvre qui n’a donc pas de statut fixe, qui est de passage et qui sera toujours à réinterpréter. Une œuvre à exposer dans le futur (avec ou sans ma participation).

Cela dit, je ne vous cache pas que cette annonce était aussi une façon, pour moi, de faire l’apologie de la paresse. Et cela a inspiré deux jeunes diplômés de l’École des beaux-arts de Paris : Stéphane Dwerniki et Dominique Foucault qui considéraient qu’ils n’avaient pas encore produit une véritable œuvre d’artiste.

Je leur ai offert de les exposer avant qu’ils ne fassent quelques erreurs de débutants en leur demandant de ne rien montrer. Ils ont enchainé sur cette idée en souhaitant simplement que leur nom apparaisse dans l’affiche des expositions des galeries avec des dates. Rien d’autre n’était présenté.

Dans le communiqué que j’envoyais au milieu de l’art, il était précisé que « ne rien montrer » ne signifiait absolument pas exposer un vide car à leurs yeux c’étaient encore trop. Ces deux artistes ne montraient même pas qu’ils ne faisaient rien (on ne les voyait pas en train de se prélasser dans un canapé), ils ne faisaient qu’en informer le milieu de l’art. Une information qui devait idéalement témoigner de ce qu’ils appelaient « ne rien faire » et donner ainsi le moyen d’en faire l’expérience puisqu’il n’y avait rien à voir dans cette exposition. « Ne rien faire » était, pour nous, une façon d’être en position critique vis à vis de la surproduction en général. Et le fait de ne rien montrer, dénonçait non seulement le fétichisme de l’objet d’art et de tous les vieux mythes qui s’y rattachent mais aussi le culte du travail et du rendement à tout prix auxquels nous voulions nous opposer.

Mais alors se posait la question de savoir quel est l’avenir d’un art où il n’y aurait plus rien à voir (?). Je donne une réponse à cela en intervenant au sein de réseaux où je donne à l’art des formes qui n’ont évidemment rien à voir avec ce que l’on trouve dans les expositions d’objets d’art. Ce n’est pas l’œuvre d’art en elle-même qui m’importe, c’est tout ce qu’elle va générer comme interprétations et réactions au sein de notre société.

C’est pourquoi, en 2000, j’ai proposé cette annonce dans l’affiche des galeries : L’objet de l’art peut-il encore être l’objet d’art ? une exposition d’œuvres à définir chacun chez soi. Je m’adressais particulièrement aux collectionneurs compulsifs qui accumulent des objets d’art et qui se plaignent d’être envahis dans leur appartement. Je les invitais à imaginer une alternative aux objets d’art qui finissent par être très encombrants : ne devraient-ils pas s’intéresser aux œuvres qui se présentent sous la forme de concepts à activer ? Des configurations d’art qui ne sont pas à conserver puisque l’œuvre est en mutation perpétuelle ». L’avantage c’est que ces concepts inscrits dans des certificats n’ont pas besoin d’être assurés ni même stockées dans une réserve.

Il m’est arrivé également de proposer de l’art à voir en dehors de l’art et à faire participer les collectionneurs à sa mise en œuvre. Ainsi, l’artiste Matthieu Laurette avait des difficultés pour subvenir à ses besoins vitaux. En particulier pour sa nourriture. Il a eu alors l’idée de n’acheter que des produits qui sont offerts à l’essai par des grandes marques qui s’engagent à les rembourser si on leur envoie un commentaire à leur sujet. Le problème c’est que Matthieu ne pouvait se faire rembourser qu’une seule fois, c’est pourquoi il m’a sollicité pour passer une annonce dans l’affiche galeries mode d’emploi en 1997 : « Nourrissez un artiste à partir de 100 F et vous serez remboursés par les plus grandes marques ». Pour cela, il suffisait d’envoyer un chèque à Matthieu, ce qui lui permettait de faire ses courses. Ensuite il remplissait tous les documents au nom des collectionneurs et ces derniers se voyaient restituer leur argent directement. À l’occasion du vernissage de cette « exposition », j’ai donné rendez-vous à tout le monde dans un Monoprix où Matthieu nous a fait une visite des rayons du magasin à la découverte de ces produits remboursés que nous avions du mal à repérer. Il faisait des commentaires sur chacun d’eux, exactement comme un guide de musée devant les tableaux d’une exposition. La clientèle du magasin a bien sûr été très intéressée par son discours et s’est agglutinée autour de notre groupe pour profiter de l’aubaine. Avec cette proposition, nous participions tous à l’histoire d’une œuvre sans aucun rapport avec l’art qui nous est servi dans les lieux de l’art. C’était une œuvre d’art invisuel.

À partir de sa pratique et de celles d’autres artistes, Alexandre Gurita a défini, vers 2004, l’art invisuel comme un art produisant des œuvres totalement différentes de celles qui sont attendues par la société. Il développe pour cela une pratique qu’il appelle la captation institutionnelle et qui consiste à s’emparer des institutions artistiques dans le but de reformuler l’art à partir de son infrastructure et de son environnement. Il a notamment capté en 2000, la Biennale de Paris créée en 1959 par le Ministère de la Culture, pour en faire un point de convergence de créateurs qui se sont affranchis de la production traditionnelle d’œuvres, tout en restant des artistes. Alexandre fédère les œuvres des créateurs qu’il soutient, sous la terminologie de l’invisuel en leur proposant de participer à des projets d’interaction à échelle internationale. Depuis sa réactivation j’ai souvent participé aux actions et projets de la Biennale de Paris et de sa branche pédagogique, l’Ecole nationale d’art (ENDA), anciennement Institut des hautes études en arts plastiques (Iheap).

De la dernière génération d’artistes ayant émergé en phase avec cette forme d’art, je peux citer le travail de Ludovic De Vita qui a comme pratique l’idée de faire de la singularité un axe de recherche en art qui puisse être abordé par des professionnels indépendamment de la discipline dans laquelle ils se sont inscrits au départ. Une pratique de l’art qui donne la possibilité de repenser et de dépasser la notion d’originalité dans l’art et de faire de la création un processus qui reformule définitivement l’art dans le temps même de son exercice. Ludovic agit à travers son institut IRISA (Institut de recherche internationale de l’anthropologie de la singularité).

En tant qu’agent d’art, je représente Jean-Baptiste Farkas avec son entreprise IKHÉA©SERVICES pour laquelle, en tant qu’artiste prestataire de services, il propose des œuvres constituées de directives, associées à des protocoles et des modes d’emploi qui sont destinés à nous pousser à des comportements décalés et des situations déstabilisantes à expérimenter.

Parmi les propositions à risques d’IKHÉA©SERVICES, on découvre des prestations nocives pour les lieux d’expositions institutionnelles. Par exemple au Musée d’art moderne et contemporain de Genève, une œuvre consiste à solliciter son équipe technique pour dégrader jour après jour et pendant toute une année, les murs des salles où mon appartement a été reconstitué pour présenter ma collection d’art minimal & conceptuel.

Pendant un an, les visiteurs qui viennent au musée, continuent à aller dans « mon » appartement où ils constatent à chacune de leur visite, une dégradation progressive des murs, accompagnée d’une disparition graduelle de toutes les œuvres, sans qu’aucune explication ne leurs en soit donnée par les gardiens. Au bout d’une année, les murs de l’appartement sont entièrement détruits et toutes les œuvres ont disparu. Les visiteurs du musée s’inquiètent alors de cette situation et réfléchissent à cette attitude incongrue de la part de conservateurs qui sont censés conserver en l’état, non seulement les murs de leur musée mais aussi les œuvres qui y sont exposées.

Dans cette affaire, le plus dur à supporter concerne les responsables du musée. Ils se voient finalement reprocher d’avoir dépensé de l’argent pour une manifestation qui est placée sous le signe de la destruction, tout le contraire de la création. Et le pire, c’est que finalement, les murs sont repeints à l’identique et les œuvres sont remises à leur place initiale. On revient donc à la case départ. Le budget de l’exposition/destruction a été dépensé pour rien. En avant comme avant !

A travers cet exemple, on réalise que les écarts de conduite d’IKHÉA©SERVICES nous soumettent à des règles qui privilégient des nuisances. Il s’agit de faire des croche-pieds aux conventions auxquelles on a trop tendance à vouloir se laisser aller. Dans cet état d’esprit, j’ai écrit une proposition d’action déstabilisante pour que Jean-Baptiste l’inclue dans ses œuvres.

De son côté, il a joué mon rôle d’agent d’art pour la présenter à nos grands collectionneurs : Jacques et Myriam Salomon qui ont pris connaissance de mon énoncé. Il s’agissait pour eux de retirer de leur collection toutes les œuvres ayant un beau cadre, tous les dessins ou les photos ayant un verre de protection et une jolie marie-louise, toutes les sculptures portées par des socles qui les glorifient. Bref il fallait qu’ils se séparent de toutes les œuvres qui se satisfont des ces éléments décoratifs qui n’ont rien à voir avec l’art dans ce qu’il a d’essentiel. Et pour que soit rejeté tout ce qui les pousserait au fétichisme de l’objet d’art, ils devaient également éliminer les œuvres qui ne prennent pas en compte des modes de présentation inédits et des modalités d’acquisition repensées. Au final ne devaient être conservées que les œuvres sur lesquelles il leur a été possible d’intervenir au départ pour leur élaboration et ensuite pour leurs activations dans l’espace et le temps avec des formes toujours renouvelées. Inutile de préciser qu’il ne restait qu’un minimum d’œuvres dans leur collection quand ils en ont fait l’expérience dans leur loft à la Bastille.

Ce qui m’intéresse avec mes propositions, c’est de socialiser l’art, c’est pourquoi ma collection s’établit à partir de mes relations avec les autres et comporte toutes les propositions/actions dans lesquelles je m’investis en tant qu’agent d’art. Cet ensemble d’œuvres constitue la méta-forme d’un art qui ne m’intéresse plus quand il produit des formes matérielles. Je privilégie un art du vécu et de l’expérimentation dans le cadre d’échanges avec les autres.

Mon but est ainsi de promouvoir un art qui accorde beaucoup plus d’importance à ses modalités d’interprétation et d’actualisation dans le temps plutôt qu’à sa matérialisation en tant qu’objets finis. Les contours de l’art, la question de l’articulation de l’œuvre à des contextes toujours différents, induisent alors des initiatives à tous les niveaux, qui déterminent le sens à donner à chaque activation des œuvres.

De mon point de vue, il faut libérer l’art de l’idée de l’art et cela, évidemment, c’est tout un art. Je suis pour un art sans cimaises, pour un art qui ne s’accroche plus tel un trophée au-dessus de la cheminée. Je pense que le bel objet d’art est tombé dans une sorte de désuétude qui entraine la désuétude de ses collectionneurs, la désuétude des foires d’art contemporain, la désuétude du commissariat d’exposition/show-room et d’une façon générale, la désuétude du talent, du génie artistique et de la notoriété recherchée à tout prix.

L’art que je préconise est proche de la réalité de la vie, il est en relation avec des pratiques collectives au sein desquelles il n’y a plus un auteur pour une œuvre unique mais de multiples auteurs pour de multiples réalisations de chaque œuvre. Et j’entends par œuvre, non pas l’œuvre en tant qu’objet d’art bien sûr, mais l’œuvre en tant qu’activité : nous pouvons tous nous mettre à l’œuvre ! C’est pourquoi, je pense que l’art comme la culture, doit pouvoir constituer un bien transmissible de manière illimitée. Une œuvre d’art ne peut qu’amplifier son importance et se fortifier dans la mesure où elle est partagée et activée.

Pour moi, l’éthique devrait prendre le relai de l’esthétique et les contours sociaux de l’art devenir franchement l’art lui-même (dans l’échange, dans le partage).

Cet art de l’éparpillement et de l’infiltration produit des œuvres qui ne relèvent plus de l’esthétique rattachée aux chefs-d’œuvre uniques et sacralisés ni des critères rattachés à la propriété privée. C’est un art qui nous exhorte à devenir les initiateurs d’un certain mode de vie décalé. Et c’est l’attitude que je vous souhaite, à vous qui venez de me lire.

–

Photo en-tête : Appartement de Ghislain Mollet-Viéville de 1975 à 1992 au 26, rue Beaubourg 75003 Paris

Photo page d’accueil du numéro 9 : Ghislain Mollet-Viéville (2020)

site :

« Comme toujours, ce qu’écrit Ghislain Mollet-Viéville est clair , explicite.

il ne lui reste plus qu’a faire une dernière performance : rentrer a l’académie des beaux-arts et l’a rendre immatérielle pour qu’elle soit vraiment et définitivement immortelle

Toujours aussi clair et intelligent. Une posture qui fût importante pour moi comme jeune artiste des années 80 et qui me parle encore à l’aube des années 30…

J’adore le souci only opératif au départ de l’agent d’art GMV… Cette praxis post-aristotélicienne qui fait que tout ce qu’il ose horizer est orienté action et non contemplation, art pratique plutôt que plastique… Ce mode de production d’oeuvres en tant qu’activités qu’il a choisi de concevoir et développer, de toujours s’appliquer à expliquer, préciser et décliner… Ce cap qui fait qu’il nous embarque à tous les coups dans des statements tout en ruptures à vivre en live… Tant et si bien que chaque fois qu’il horizait, nous horizions… Jusqu’à ce que la nef de ouf de GMV, l’appartement qui battait jusque-là pavillon sans souci, ni lieu ni maître, ni white cube ni cimaise, jette l’ancre au mamco de Genève… J’aimerais bien que GMV m’explique pourquoi il a accepté de (se) mouiller dans la marina d’un musée… J’aimerais autant que possible qu’il évite d’esquiver le problème en me disant que Christian Bernard n’est pas n’importe qui et que le mamco n’est pas n’importe quel musée… Même si c’est vrai… Cordialement…

Pour répondre à Cazenove je dirais qu’en 1992, j’ai quitté la rue Beaubourg et j’ai pris un appartement dans lequel je ne mettais aucun objet d’art (image « Quel est l’avenir d’un art où il n’y aurait plus rien à voir »). Que faire alors de mes œuvres d’art minimal & conceptuel ? La solution de les prêter à un musée m’a été proposée par Christian Bernard qui souhaitait mettre mon appartement et ma collection au Mamco (sous l’intitulé « l’Appartement »). Cela me paraissait la seule façon d’exprimer que la place de cet art des années 60/70 était maintenant au musée. Je déléguais ainsi aux conservateurs le soin de prendre le relai. Et j’ai ainsi pu communiquer plus largement (et logiquement) mes réflexions à propos d’un art tendant vers l’immatériel tel que je l’ai décrit dans mon article. L’art minimal & conceptuel n’est-il pas digne d’être au musée comme les autres tendances de l’art contemporain ? Merci pour votre commentaire.

Pour répondre à GMV, je précise que je n’ai jamais dit écrit que l’art minimal & conceptuel ou encore l’art tendant vers l’immatériel n’étaient pas « dignes d’être au musée » au même titre que quantité d’autres tendances de l’art contemporain… Là n’est pas la question que je me pose… Ma question était plutôt la suivante : Que devient l’art orienté action et non contemplation, l’art pratique plutôt que plastique, dès lors qu’il entre et s’installe au musée ?…

Concernant les œuvres de l’art minimal & conceptuel historiques présentées au Mamco, nous sommes le plus souvent encore en présence d’objets et de textes inscrits sur les murs. Ces œuvres peuvent paraitre effectivement figées au musée. Les conservateurs qui les accueillent considèrent que leur tâche consiste simplement à faciliter leur visibilité auprès d’un large public qui ne les connait pas encore. Ils ont du mal à agir au de là de ce qui est présenté (bien que la conservatrice Sophie Costes, en parle très bien).

Ma réflexion, en 1994, a été qu’il valait mieux que mes œuvres soient dans un musée plutôt que planquées dans mes réserves. Grâce à mes archives, je peux dynamiser/activer mes œuvres « conceptuelles » qui sont au Mamco, en proposant à mes interlocuteurs de les prendre en charge (voir mon annonce dans l’Affiche des galeries en 1994 : « Sans transport, sans assurance, sans frais ». Une invitation à actualiser mes œuvres de Barry, LeWitt, Rutault, Weiner, Mouraud chacun chez soi.

Le musée et les galeries sont souvent inadaptés pour présenter l’art « orienté action et pratique » mais je ne désespère pas de voir nos institutions culturelles évoluer.

Très bon article. Merci à l’auteur – Corinne Melin, professeur d’histoire des arts et esthétique

Quel art de découvrir l’art,

Là où pour d’autres, il n’y en aurait point !

Je suis d’accord avec Ghislain : l’art est un lieu d’échanges très diversifiés.

Très bel article !

Histoire d’une trajectoire qui fait date. Et j’y ai découvert Ricky Beaulieu et les Starters !

Ce que j’apprécie le plus est ta façon d’incarner un point de vue et non de poser une théorie verbeuse sur l’art, puisque tu utilises le ‘je’ dans une narration autobiographique.

Une seule réticence : ta pratique d’un art des relations interpersonnelles s’appuie essentiellement sur une adresse aux collectionneurs et aux institutions. Je ne crois pas au ruissellement de la pointe de la pyramide vers la base la plus élargie ; ni pour la finance ni pour les idées.

Il y a cependant, comme chacun sait, quelque chose d’exemplaire dans ton approche et je suis fier d’y avoir participé (par erreur). Souviens-toi de notre première conversation : tu m’avais appelé pour me prévenir qu’il y avait erreur, que tu n’étais pas la bonne personne à qui envoyer ce genre de publicité pour le matériel d’exposition de Soussan, Ltd. Fournisseur des musée. Et surtout, qu’il fallait que j’arrête de croire que l’art puisse résider dans tout ce matériel. Tes propos étaient catégoriques. À cette occasion, j’ai pu constater que tu ne cherchais pas l’interaction avec les seules élites éclairées, mais aussi avec les petits fournisseurs égarés, comme moi.

Amitiés décalées,

Sylvain

Merci Sylvain de tes mots. Je comprends qu’en tant qu’artiste tu souhaites « œuvrer » en dehors de ce qui est généralement rattaché à l’art, mais mon article a pour titre : « L’art non artistique et le statut d’agent d’art qui en découle » Je parle donc surtout de mon statut d’agent d’art qui, comme son nom l’indique est une profession s’intéressant à l’agencement de l’art. Et donc mes propos d’agent d’art concernent forcément l’art et s’adressent en priorité à son milieu.

Je rajouterais aussi qu’à la fin, je parle de l’art qui ne m’intéresse qu’à la condition qu’il se libère de l’idée de l’art (qui dans ma pratique reste tout un art). Je préconise que cet art soit proche de la réalité de la vie grâce aux conséquences que l’on peut en tirer vers un mode de vie décalé.