(42) Entretien avec Sylvain SOUSSAN –

Revue de Paris : Tu as choisi d’agir en tant qu’artiste sous le nom de Soussan Ltd, fournisseur des musées, en 1986. Qu’est-ce que Soussan Ltd ? Peux-tu détailler sa genèse et son parcours ?

Sylvain Soussan : L’art de donner à regarder réside dans une stratégie d’effacement. Ainsi, la mise en scène d’une exposition s’appuie sur l’élimination des obstacles à l’observation des objets qui sont mis en exergue. Symétriquement, on demande aux visiteurs de se montrer experts dans la pratique des ellipses visuelles pour que chacun ne fixe son attention qu’à l’intérieur d’un cadre matériel, mais aussi mental. Le rituel de la visite d’exposition exige une sorte de cécité permettant à chacun de faire le tri entre le superflu et l’essentiel. C’est cette faculté qui nous autorise à ne pas regarder les éclairages, mais les objets éclairés, à ne pas nous attarder sur les cordelières, les extincteurs ou les themohygrographes, ces points aveugles qui jalonnent le parcours du visiteur et qui composent le paysage technique des expositions.

En nous invitant à accommoder le regard sur des objets désignés, les musées exercent nos compétences à ignorer des pans entiers de notre environnement. De la même façon que les musées cultivent notre capacité à estomper les aspérités du contexte des expositions, je me suis demandé comment, hors du musée, notre conscience refoule les informations émises par le monde extérieur. Si, dans la vie courante, nous ne sommes pas en situation de visiteurs experts dans l’art de façonner nos perceptions par un réflex de cécité. À en croire la sidération de certains de nos contemporains, qui semblent découvrir la crise écologique comme si un tsunami venait subitement de se lever devant nous, alors que depuis cinquante ans les signaux et les messages étaient déjà très clairs, je crois qu’il n’y a pas de doute : l’humanité excelle dans l’art de sélectionner des motifs de jouissance, même au prix de l’aveuglement.

Partant du postulat que le musée est un lieu de prédilection pour observer ce qui est à l’œuvre dans le conditionnement du regard, je me suis intéressé à la matérialité des objets qui sont mis au service des collections. Je me suis appliqué à détailler le musée dans ses activités et constituants élémentaires. J’ai alors découvert l’importance de la notion de patrimoine et son essor croissant à mesure que nous approchions du tournant du millénaire. Nous étions dans les années 80 et les musées allaient connaitre une nouvelle ère. Il y aurait des musées pour tout, car tout, absolument tout, serait soumis à la pression d’une obsolescence accélérée.

Les biens, comme les espaces, naturels ou immatériels, seraient-ils absorbés pour les besoins de la consommation ou les musées étendraient-ils leur emprise afin d’estomper le traumatisme des abandons et des usages oubliés ?

Étourdi par cette vaste question, je me suis tout d’abord arrêté devant les thermohygrographes. Ce sont des instruments de mesure que l’on pose dans les angles morts des salles d’exposition afin de relever les variations du bain atmosphériques des objets exposés. La pointe de ces sismographes du temps qu’il fait semble suspendue dans une immobilité trompeuse, car les données météorologiques entre les murs d’une galerie n’évoluent qu’à une vitesse imperceptible. Je me suis lancé dans une observation méditative, un pinceau à la main. J’ai réalisé des dizaines de natures mortes représentant ces appareils. Mon but était de comparer l’immobilité trompeuse de ces mécaniques d’horlogerie avec les mouvements, eux aussi imperceptibles, qui travaillent la matière des œuvres, et trace des fissures dans les empattements picturaux. J’ai ainsi accumulé une collection de toiles consacrées à ce non-sujet. Ce sont des sortes de vanités mettant en scène le passage du temps dans ses deux acceptions : le temps qu’il fait et le temps qui passe. Puis, j’ai placé ces tableaux, sous la surveillance de thermohygrographes en fonctionnement. De fil en aiguille, j’ai dû faire face à des questions de régie, de stockage, mais aussi de valorisation de ce corpus qui finissait par réunir toutes les problématiques d’une collection classique. J’ai proposé cet ensemble sous la forme d’une exposition clé en main, qui fut achetée par un écomusée. Elle a ensuite été reprise et augmentée dans des centres d’art. La promotion de cette collection devenait un exercice de muséologie qu’un fournisseur des musées pouvait s’appliquer à lui-même.

J’ai alors vérifié que l’activité d’artiste nécessite des talents de gestionnaire, de communicant, voire de stratège. Autant de qualités qui ne sont pas véhiculées par l’imagerie romantique du génie créateur… et qui peuvent être rébarbatives.

L’identité de Fournisseur des musées me permettait de faire de ces temps non artistiques, habituellement masqués parce qu’ils sont consacrés à la gestion de la carrière, des sujets de création en soi. Un simple courrier et l’énergie consacrée à l’organisation ou à la prospection deviendraient ainsi des motifs de création. J’utilisais et m’amusais des codes de la communication d’entreprise pour m’inscrire dans le champ des professionnels de l’art avec des propositions transversales.

En renonçant à revendiquer un statut d’artiste, je m’intéressais à la diversité des compétences qui sont mises au service des œuvres et je reconnaissais aussi la part créative qui revient à chaque acteur dans la production de ce que je considère comme la fiction de l’art contemporain et à laquelle participent une grande variété de métiers.

C’est pour cette raison que quand je parle de mon entreprise, je ne dis jamais je, mais Nous.

Cette posture de Fournisseur des musées me permettait, en outre, d’échapper à une relation que je trouve inconfortable : celle de l’artiste face à un potentiel acheteur, marchand ou critique d’art.

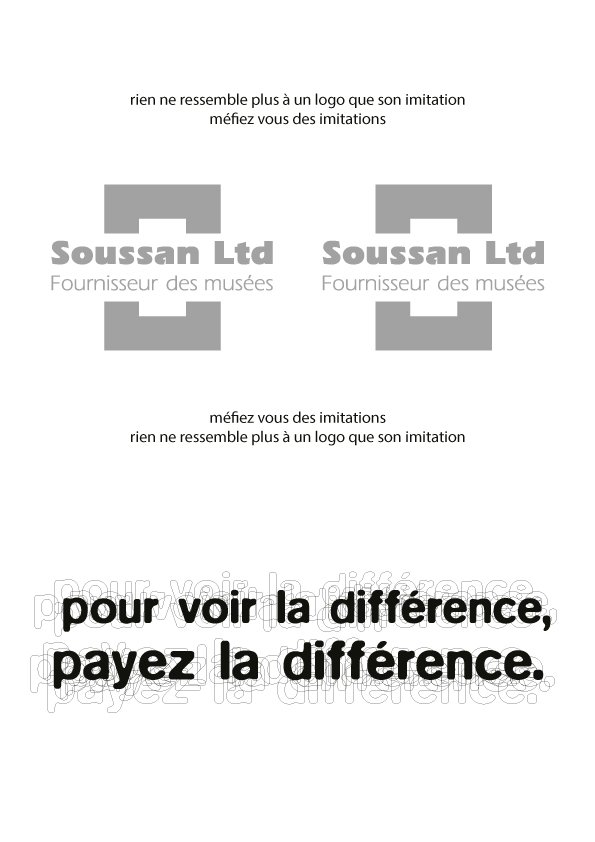

Cette identité m’a conduit à adopter une position gentiment offensive. J’étais un jeune entrepreneur, mais l’héritier d’une entreprise familiale (fictive), car tout artiste s’appuie consciemment ou non sur une histoire héritée. Je partais à la conquête de nouveaux marchés en prétendant dépoussiérer la muséologie fin de siècle. En troquant l’imaginaire de l’atelier contre celui de la fabrique, la question de la notoriété devenait pour moi celle de l’image de marque, la question de la création devenait celle de l’innovation. La question du succès devenait froidement celle de la satisfaction du client. Je renonçais à la critique abrupte. Au contraire j’adoptais une posture de prédateur commercial, confiant dans la plus-value qu’apporte la signature de fournisseur des musées. Un exemple : notre slogan pour une campagne contre les contrefaçons était « Rien ne ressemble plus à un original que son imitation ; pour voir la différence, payez la différence, achetez un véritable Soussan Ltd ».

Dans cette logique de croissance et parce que la tendance était démontrée par l’essor de la muséologie dopée par le tourisme de masse, j’ai progressivement étoffé ma gamme de produits et de services utiles à l’encadrement et à la restauration des œuvres comme des publics… et toujours avec cet excès de zèle qui rend irritant l’affichage ostentatoire de l’excellence et superflue la quête effrénée de la performance. Tout cela était pitoyable, comme la nouvelle culture entrepreneuriale qui émergeait à cette époque.

RdP : Tu disais en 1993 qu’il vaut mieux qu’un artiste agisse sous couvert de structure qu’en son propre nom s’il veut avoir un minimum d’attention à son égard. Ton affirmation exacte est « Il est souvent plus efficace de se donner une identité plus neutre que celle d’un artiste. » Peux-tu expliquer cette affirmation ?

SS : Mes projets me rendaient dépendant de certains fournisseurs ou professions diverses (fabricants d’extincteurs, de distributeurs de boissons, ferronniers, électriciens, etc.). Je ne les informais pas des enjeux artistiques quand j’exprimais mes besoins. Je ne disais pas que j’étais artiste. Tout au plus ai-je évoqué le contexte d’un projet en disant que c’était pour une galerie ou un musée, mais je n’ai jamais trouvé nécessaire d’être explicite sur Sylvain Soussan artiste.

Au contraire, si j’avais besoin de renseignements techniques, ou pour faire réaliser quelque chose par un prestataire, j’ai constaté que m’annoncer comme agissant pour le compte d’une entreprise me permettait d’établir une relation de confiance implicite. J’adoptais le statut de client potentiel exerçant dans le secteur de la muséologie. Je communiquais comme un employé agissant pour le compte d’une entreprise. Je consultais un commercial, j’obtenais des renseignements précis et je ne donnais pas à mon interlocuteur l’impression qu’il allait sortir de ses procédures habituelles pour me fabriquer un mouton à cinq pattes. Je me présentais comme Sylvain Soussan, de Soussan Ltd, fournisseur des musées. Ce label posait déjà un contexte et donnait de la crédibilité. Il n’y avait pas internet à cette époque, mais certaines boites étaient abonnées à des registres professionnels et ne me trouvaient pas. Ça devenait gênant, mais c’était rare. Parfois, un simple courrier à entête envoyé par fax pouvait donner des résultats impressionnants. Par exemple, en moins de 48 heures, je me suis fait livrer des centaines de bouteilles d’eau gratuitement, pour les offrir sur les stands de la FIAC. De la même façon, j’ai distribué des centaines de barres chocolatées enrichies au phosphore aux visiteurs qui sortaient du musée d’art moderne de la Ville de Paris. C’était un hommage à l’énergie mémorielle à laquelle participent les musées et une marque d’encouragement aux visiteurs, pour que survive l’exposition dans leurs souvenirs. Les gardiens ont adoré ! Autre exemple, j’ai obtenu le prêt d’une centaine de conteneurs de peinture, soit un volume de deux mille cinq cents litres en pots de 25 litres, pour la scénographie d’une courte exposition à Paris. Ils ont été déposés par un poids lourd devant la porte de la galerie au petit matin et repris cinq jours après, avec la même vitesse et la même efficacité. Je n’ai fait que parler à un commercial en lui expliquant que je mettais en scène les travaux de remise en blanc d’une galerie parisienne. Je n’ai jamais vu le chauffeur ni aucun représentant de l’entreprise. J’étais dépassé par tant de facilité. Tout allait très vite. Je n’ai jamais su ce que représentait ce prêt pour l’entreprise. La galerie était dans le Marais, j’étais fournisseur des musées. Une pincée de prestige, l’envie de participer à un événement culturel ? Visiblement, j’avais coché les bonnes cases dans le bon tableur.

Sylvain Soussan artiste n’existait pas dans tout cela. Je n’étais qu’une pièce du rouage, un facilitateur. Je n’ai jamais revendiqué de statut d’auteur, je passais pour le régisseur d’une action de communication.

Cette identité de fournisseur des musées trop bien assumée m’a parfois joué des tours. En 1997, j’ai commencé à construire un réseau de distributeurs automatiques de boissons. Cela répondait à plusieurs enjeux, dont le premier était de proposer une surface d’exposition à des artistes, en dehors des espaces habituels que sont les murs de galeries et des musées. La façade de ces appareils est affranchie des conventions de l’art, puisque cet appareil peut être installé presque n’importe où. Mon réseau aurait l’avantage de pouvoir devenir autonome financièrement, puisque les distributeurs génèrent des profits sur les boissons vendues, ce qui devait permettre de payer les artistes qui créeraient une œuvre, en lieu et remplacement du visuel promotionnel standardisé que l’on rencontre sur ces machines. J’ai commencé par éplucher les argumentaires commerciaux des groupes déjà présents sur le marché des « vending machines ». Je m’en suis inspiré pour fabriquer mes propres documents promotionnels. J’ai diffusé une plaquette, et grâce à la galerie Le Sous-sol, j’ai installé plusieurs distributeurs.

Lors de l’inauguration d’une commande adressée à l’espace d’accueil de la Délégation aux Arts Plastiques, le ministère de la Culture a donné une petite réception de vernissage pour la commande à Claude Closky. Deux personnes sont arrivées très en avance. Elles observaient et sont restées longtemps. Il y a eu des petits discours, dont le mien. Ces personnes ne réagissaient pas, elles faisaient la moue, s’approchaient de l’appareil et l’examinaient sous toutes les coutures. Elles faisaient presque obstruction de leur corps. J’ai fini par m’adresser à elles. « On voulait savoir qui vous étiez », m’a dit l’une d’elles. J’ai été explicite : « Je propose un dialogue avec des artistes, dans un contexte nouveau pour la diffusion d’œuvres autonomes financièrement grâce au flux monétaire qu’apporte le flot des boissons vendues, etc. » J’ai ensuite demandé à qui je parlais. « Vous êtes notre concurrent et ce que vous faites n’est pas du tout correct. Il y a des usages dans le métier et vous, vous vous croyez tout permis. Vous montez votre affaire sans savoir où vous mettez les pieds. Vous nous avez piqué notre argumentaire, c’est du plagiat, vous croyez que ça se passe comme ça ? Nous nous sommes réunis au niveau de la profession, personne ne sait qui vous êtes, mais vous, vous ne savez pas non plus très bien où vous êtes. On connait le terrain mieux que vous. On vous souhaite bonne chance, mais on ne vous laissera pas faire n’importe quoi. Vous n’êtes pas tout seul en Île-de-France et vous n’irez pas loin comme ça. On se présente quand on s’invite à table, etc. » Ces personnes sont reparties sur une volte-face inamicale, nous étions loin des mondanités. Quelques jours plus tard, j’appelais l’entreprise qui m’avait envoyé ses émissaires et j’ai eu un accès immédiat au directeur marketing. Il avait un ton amical et m’a expliqué que je pourrais très bien rester à ma place d’artiste, qu’ainsi nous pourrions envisager un partenariat solide. Mais surtout que j’arrête mon numéro de chien dans un jeu de quilles, ce qui mettait sa place en danger, car il était père de famille et qu’il avait un crédit sur le dos… C’était un bon commercial, il m’a eu aux sentiments. Il m’a parlé comme à un artiste, alors que rien des pratiques de l’art, tel que peut le percevoir le grand public, n’était apparu dans notre relation et que nous ne nous somme pas étendu sur la question de l’art. Ce n’était pas le sujet.

Pour ce qui est des professionnels de l’art et plus précisément face à un marchand ou à un critique d’art, il ne me semble pas opportun de revendiquer une identité d’artiste, car un professionnel doit savoir si vous êtes artistes ou non. C’est son boulot de savoir cela. Je laisse à ces personnes le pouvoir de décider si je suis artiste. Mais eux se posent plutôt la question de savoir si je suis vendable, ou pas. Si je peux faire un bon article, ou pas.

Le projet de Soussan Ltd est de tester la capacité de ces personnes à détecter le projet artistique du fournisseur des musées que je suis. Après tout, je les aide déjà beaucoup, car la devise de mon entreprise est : « Fournir les musées, un travail d’artiste ! ». Je ne claironne pas cette assertion à tout bout de champs. Je compte plutôt sur mon excès de zèle dans mon offre de prestations, quand je propose par exemple de choisir le rouge des extincteurs comme on choisit un rouge à lèvres. Par ce genre de démesure, j’apporte à ma proposition une dimension d’excellence qui ne peut appartenir qu’au champ de l’art par son étrangeté, mais aussi par son exigence radicale. Un autre exemple : j’avais envoyé à Christian Bernard, alors directeur de la Villa Arson à Nice, une plaquette dans laquelle j’avais sélectionné des urinoirs et du carrelage pour rénover les toilettes, que l’artiste Philippe Perrin venait de dévaster pour réaliser une excellente sculpture de fureur. Christian Bernard m’a raconté qu’il avait tout d’abord jeté le prospectus et les échantillons à la poubelle, puis qu’il était retourné à la corbeille pour les examiner une seconde fois, car il avait quelque chose d’anormal, qui l’avait amusé. Dans l’année qui a suivi son départ de Nice, Christian Bernard m’a autorisé à mener une action de mécénat au Mamco, le musée qu’il dirigeait alors à Genève.

Ma relation avec l’agent d’art Ghislain Mollet-Viéville a commencé sur le même ton : un jour, j’ai reçu un message de ce monsieur, qui avec beaucoup de courtoisie m’expliquait que ce n’est plus la peine de lui envoyer de publicité sur le matériel de conservation des œuvres, ni sur toute cette quincaillerie qui tourne autour des collections, car l’art qu’il défendait était à l’opposé de ces conventions et que sa collection n’avait pas besoin de cadres, ni de piédestal. Je lui ai téléphoné, je lui ai expliqué en quoi ces conventions m’intéressaient. Nous avons fini par nous donner rendez-vous et il m’a alors expliqué qu’il m’avait laissé ce message pour vérifier un certain nombre d’indices qui semblaient rendre ma proposition commerciale plus problématique qu’il n’y paraissait, mais aussi plus enthousiasmante. Ghislain est devenu l’agent d’art officiel de Soussan Ltd.

(Ghislain Mollet-Vieville). Musée de Louviers. (2000).

RdP : Ta pratique artistique se concrétise non pas sous forme de production d’objets d’art, mais de produits et de services. Il s’agit de ton format artistique ? De ton langage ?

SS : La plupart des produits de Soussan Ltd sont des dispositifs qui prennent leur sens quand ils sont activés. Par exemple, un hygromètre de Soussan Ltd se distingue des autres, dans la flotte d’hygromètres dont dispose un musée, parce qu’il est mis en visibilité par différents moyens : par un motif sur la coque ou tout simplement le logo du fournisseur ; par un éclairage, une signalisation dédiée, un environnement spécialement aménagé ou tout simplement un emplacement choisi avec soin pour le rendre remarquable. Il existe plusieurs modes d’utilisation de nos hygromètres. Le simple fait d’utiliser ce matériel d’exception pour un emploi courant est en soi suffisant. D’autres usages, plus sophistiqués, peuvent être liés à la volonté de créer un décalage avec les conventions, de dévoiler les rouages de l’exposition, d’entrouvrir le rideau en direction des coulisses. Un dialogue avec Soussan Ltd s’avère alors opportun. Un échange commence avec les commanditaires pour entrer en résonance avec l’espace qui accueille ce service. Les services de Soussan Ltd peuvent être apportés clé en main ou adaptés. Ce sont alors des prestations sur mesure, dont la précision n’a de limite que le désir, les moyens et l’imagination des institutions qui les sollicitent.

Concernant la question de la production d’objets d’art, j’ai créé de faux objets d’art. Ce sont les peintures représentant des hygromètres. Ces fausses vraies œuvres d’art ne sont que des faire-valoir permettant de mettre en valeur toute l’instrumentation que le fournisseur met à leur service : les éclairages, les encadrements, les appareils de mesure et de surveillance, les extincteurs, etc. Les œuvres d’art sont des prétextes à la démonstration de notre savoir-faire technique. Lequel est porté à un niveau d’exigence tel qu’il devient un art, puisque « Fournir les musées est un travail d’artiste ».

Un exemple de service : MouvementArtistique™. C’est une prestation de transport d’œuvres dans des conditions exceptionnelles de sécurité, puisque la translation des objets est effectuée à la vitesse maximale de 36 cm par jour. Ceci, afin de limiter les secousses et les chocs climatiques liés au passage d’un espace vers un autre. Ce service a été activé plusieurs fois. J’ai particulièrement apprécié la façon dont le Mamco l’a utilisé, puisque la distance à parcourir à l’intérieur du musée était telle que l’œuvre a été mise en mouvement pendant une exposition et qu’elle n’avait pas fini sa traversée à la fin de l’exposition. Si bien que la même œuvre a traversé l’exposition suivante, toujours en direction des réserves et qu’elle n’a jamais dévié de son but, grâce au pilotage éclairé de Christian Bernard, alors directeur du musée : juchée sur un chariot élévateur et animée d’un mouvement imperceptible, une œuvre de Martin Kippenberger était suspendue dans un temps muséographique transversal à celui de la programmation. Le temps masqué de la muséologie percutait le temps des événements annoncés par le musée lui-même.

RdP : Tu dis en 2002 « La question n’est pas à mon avis de produire des signes qui soient reconnus comme l’émanation d’une activité artistique, mais de révéler la singularité des signes auxquels nous sommes tous confrontés. » Ça veut dire que tout existe et qu’il est absurde d’ajouter à ce qui est là ?

SS : L’une de mes premières démarches a été de demander à Ghislain Mollet-Viéville, en sa qualité d’expert auprès des tribunaux de certifier que les objets mis en service par Soussan Ltd n’étaient pas des objets d’art.

L’histoire de l’art fait que tout peut être de l’art et qu’aucune production artistique n’échappe à l’époque dans laquelle elle apparaît, réapparaît ou disparaît. Nous interprétons et réinterprétons des signes qui peuvent avoir émergé hors du champ de l’art et être digérés par celui-ci. L’inverse est vrai aussi, car les productions artistiques sont des révélateurs de tendances pour l’industrie. L’art et l’industrie se rendent des services mutuels.

Le fait qu’un signe apparaisse dans le champ de l’art est très banal. Cependant, l’art n’émet qu’une infime quantité de signes au regard des milliards de signes qui nous sont adressés par notre environnement quotidien, qu’il soit naturel ou technologique.

Quand Jean-Luc Godard dit que la Culture c’est la règle et l’art l’exception, je n’ai envie ni de l’un ni de l’autre. La quête de l’exception nous pousse à des extrêmes dans lesquels nous nous privons de beaucoup de nuances. Nous nous accoutumons à l’excès et finalement, plus rien n’a de goût. Il y a trop d’objets. Trop d’objets de désir et de satisfaction.

Mon projet ignore l’injonction de produire des œuvres commercialisables sur le marché de l’art. Je n’ai donc rencontré que très peu de collectionneurs. Mais, en revanche, j’ai rencontré pas mal de réfractaires à l’art contemporain qui se sont amusées de mes propositions. Parmi elles, des professionnels de l’art inclassables ou des personnes qui détestent les musées et les œuvres d’art avérées, alors qu’elles sont parfaitement éclairées sur ce domaine.

Certaines ont acheté des produits Soussan Ltd alors qu’elles préfèrent l’artisanat, l’ethnologie, la belle ouvrage ou le travail amateur. Elles ont adopté certains produits parce que ce sont des multiples accessibles à prix modestes. Elles les ont achetés pour leur usage. C’est particulièrement vrai pour les produits réalisés pour le musée des nuages : parapluies, gourdes, horloges, chaises longues… Cela peut aussi être des modèles 3D en accès libre et que l’on peut fabriquer soi-même dans un fablab. Je souhaite qu’on les use jusqu’à la corde, qu’on les renouvelle au besoin.

Je préfère l’usage à l’objet. Il peut y avoir un art sans objets d’art, un art de l’usage. Par exemple : rêvasser c’est entrer dans le musée des nuages sans s’en rendre compte ; marcher, c’est immerger son corps de la plante des pieds jusqu’au sommet du crâne dans les basses couches de l’atmosphère. Un nuage, c’est de l’eau, de l’air, de l’énergie. Nager… chanter sous la pluie ou sous la douche, c’est avoir des airs en tête, c’est réaliser que le musée des nuages vous enveloppe, même si cela ne vous traverse l’esprit que le temps d’un courant d’air.

RdP : Pourquoi n’as-tu pas tourné à l’objet d’art comme la plupart des artistes qui ont mené une action ou un projet hors norme, mais qui ensuite sont revenus à la pratique standardisée ? Je veux dire que tu as été constamment hors norme dans ton parcours. Le hors-norme est pour toi la règle et non pas l’exception et c’est ce qui fait de toi un artiste exceptionnel justement. Comment as-tu réussi à te tenir dans le temps à cette éthique ?

SS : Je me suis doté d’autres moyens de subsistance par un autre métier. Cela m’a donné beaucoup de liberté. L’indépendance ainsi acquise a donné au fournisseur une grande autonomie, mais cela se paye cher, car le temps passe plus vite quand on cumule les activités lucratives et les autres.

RdP : Est-ce que tu penses, comme les professionnels ou encore la société dans son ensemble, que l’art a un rôle décoratif ou de divertissement ?

SS : Beaucoup de personnes cherchent dans l’art une récompense. D’autres, une pénitence. Il est difficile de savoir et de trancher, car la définition de l’art varie en fonction des cultures. Cette notion n’a d’ailleurs pas d’équivalent dans toutes les langues.

Les biens artistiques sont l’apanage de quelques privilégiés, mais la consommation de l’art est massifiée sous l’effet du tourisme. Paradoxalement, l’accès à l’art se démocratise sans pour autant échapper aux puissances financières.

Il y a des enjeux diplomatiques sous-jacents et des négociations d’arrière-plan derrière les grandes expositions. Je pense à l’exposition de l’artiste russe Ilia Repine, au grand Palais en 2022. Beaucoup d’œuvres de cet artiste avaient été prêtées juste avant l’invasion révoltante de l’Ukraine. Quelques semaines après le vernissage, commençait un blocus. À quelques jours près, il n’y aurait pas eu d’exposition. Pas non plus de collection Tchoukine à la Fondation Vuitton, etc. Ce sont des preuves que l’art est à la merci de contingences plus fortes que l’art.

Quand certains musées rendent des objets spoliés à leurs pays d’origine avec un grand battage médiatique, on voit que l’art de manipuler les symboles dépasse l’art de la symbolisation qui se manifeste à travers les œuvres. L’art comme outil d’influence, quand on restitue des statues où qu’on les déboulonne participe à des renversements culturels. Le mouvement de restitution des objets d’art me rend optimiste, parce qu’il me semble logique et parce qu’il démontre que nous sommes capables de ne plus considérer les œuvres comme des fétiches, mais comme des moyens d’échange et de conversation entre les peuples.

Si l’on change d’échelle et que l’on considère le seul art contemporain et hors du marché international, le tableau est très différent. Je travaille souvent en province et dans des régions isolées comme la Creuse. J’y ai découvert que les esprits sont ouverts à toutes formes d’art et que la grande tolérance des publics peut aussi frôler la grande indifférence. Cependant, des artistes s’installent, s’organisent et travaillent loin des villes sans souffrir d’isolement ni de rejet. Ils développent des stratégies de coopération. Ils s’intègrent par des pratiques associant activité sociale par la médiation et modèles économiques hybrides basés sur des ressources et des réseaux très diversifiés. Finalement, les espaces agricoles digèrent sereinement l’actualité culturelle qui leur parvient à travers les têtes de pont que sont les artistes installés en pleine campagne. On peut en conclure que personne n’échappe à l’art contemporain. L’art, comme les microplastiques, s’infiltre partout, et tant mieux si le champ de l’art se fortifie dans les champs !

RdP : Ta pratique questionne sérieusement la notion de musée. Tu affirmes que « Les musées sont des décharges de luxe qui structurent dans un ordre fictif, l’invasion progressive du monde par les traces humaines. Ils recyclent et rationalisent les productions les plus imprévisibles, notamment les œuvres d’art. » Peux-tu expliquer ?

SS : J’ai détourné mon attention des espaces d’art contemporain pour m’intéresser aux musées de société, aux écomusées, aux musées d’art et d’histoire que l’on trouve dans les villes de province. Ce sont des architectures historiques encombrées d’un fatras d’objets. Armures, taxidermie, tapisseries, gemmes, tableaux… Ce qui me frappe, c’est que ces espaces sont majoritairement considérés comme inhabitables, car très onéreux à investir. En leur trouvant une fonction muséale, on en fait des débarras où l’on peut entasser toutes sortes de vieilleries impossibles à jeter. Parce qu’ils sont utiles à la valorisation des territoires dont il faut démontrer le dynamisme, ces espaces se sont progressivement ouverts à l’art contemporain. Ils invitent des artistes vivants à dialoguer avec les murs et les collections. C’est en ce sens que je perçois les musées comme des façons de rationaliser la panique de l’effacement. Face à l’urgence de sauvegarder les valeurs menacées par un présent dévastateur et pour les préserver de la morsure qui semble ronger notre futur, les musées rassurent. La présence d’artistes invités nous donne l’impression de connecter l’ancien avec le nouveau ; comme s’il n’y avait pas de rupture, alors que l’industrie contemporaine est basée sur l’innovation de rupture et l’éradication du passé.

RdP : Nous vivons dans une société sous-développée quant à l’économie de l’art et des artistes. Les politiques, le public et les autres professionnels de l’art considèrent que les artistes doivent souffrir, galérer, voire mourir pour vendre leur travail. Ou encore qu’ils doivent travailler gratuitement. En revanche, la société accepte qu’un médecin ou un plombier soit payé pour une consultation. Quel est ton avis sur le rapport entre l’art et l’économie ?

SS : À la différence d’autres disciplines comme le spectacle vivant et le cinéma, les artistes dans les arts plastiques ont du mal à considérer leur activité comme une branche professionnelle jouant sa part dans l’économie et ayant les caractères d’une industrie. Celle-ci s’appuie sur des chaines de valeur qui ont très peu évolué depuis l’âge préindustriel. L’art a changé, il s’est diversifié, mondialisé, industrialisé, mais son destin reste suspendu aux ventes, dont on veut maximiser le prix, et au mécénat. Son modèle économique repose finalement sur un individu isolé et surpuissant : l’acheteur.

La viabilité d’un spectacle vivant ne dépend pas d’une seule personne qui aurait le pouvoir exorbitant d’acheter ou de délaisser. Même le spectacle le plus élitiste, ou le plus scandaleux ne se monte pas pour un seul spectateur, mais pour un public potentiel et le plus souvent dans un contexte de coproduction. Tant que nous confierons notre destin à des personnes isolées et seules capables de nous soutenir financièrement par un acte d’achat hors de portée de la majorité des publics, nous entretiendrons notre servitude volontaire au marché de l’art, aussi inefficient soit-il.

Je ne connais pas beaucoup d’artistes qui en sont satisfaits. Il faudrait diluer le pouvoir des gros acheteurs en une myriade d’actes d’achat. Pourquoi ne pas créer des AMAP d’artistes ? L’édition est une solution, faire payer l’entrée des expositions en est une autre. Certaines de ces tentatives ont fonctionné, comme les groupes d’acheteurs, la copropriété d’œuvres… On fait payer l’entrée des salons… mais cela suppose une capacité à s’organiser et à s’associer.

Il y a aussi des artistes qui ne cherchent pas la viabilité économique. Il existe même des collectifs d’artistes qui ne recherchent pas un public, puisque leur groupe est déjà leur public. Je pense au collectif japonais The Play, toujours actif aujourd’hui, « Au-delà de la critique des institutions sociales et artistiques caractéristique du contexte japonais des années 1960, le groupe n’a cessé d’inventer ses propres modalités d’actions collectives ainsi que leurs transmissions en créant à plusieurs la possibilité qu’un événement advienne sans se soucier de son résultat. Rejetant la notion d’œuvre d’art comme finalité, il a ainsi toujours mis l’accent sur sa propre dynamique, fondée sur l’échange et le « faire ensemble » dans sa dimension physique autant que spirituelle, à travers la construction de situations éphémères. » écrivent Yoann Gourmel & Élodie Royer. The Play crée des œuvres sans éprouver la nécessité qu’elles soient vues ni connues. The Play est un collectif à géométrie variable proposant des expérimentations souvent en pleine nature. Cela nous éloigne de l’économie, à moins que l’économie ne nous éloigne de l’art.

RdP : Quel est ton modèle économique ?

SS : Mon modèle économique est très mauvais, puisque je n’ai cessé d’exercer un métier alimentaire qui finançait mon projet. Cependant, j’ai beaucoup cherché à réinventer mon statut économique d’artiste. Pour ce faire, j’ai créé ou je me suis greffé à des circuits de diffusion que l’économie de l’art contemporain ignore. Je me suis intéressé au flux des biens naturels et vitaux que l’industrie sait très bien exploiter et qui s’infiltrent partout, y compris dans les galeries et les musées. Je me suis notamment spécialisé dans la distribution de boissons auprès des structures artistiques et culturelles. Les matériels et activités dédiés à ces flux me servant de médium. Sur le flux de l’eau, j’ai mis en circulation des fontaines mobiles estampillées « musée des nuages », que l’on pouvait louer. J’ai aussi créé un petit réseau de distributeurs de boissons qui m’apportait « un peu de liquide, contre un peu de liquide » et qui m’a permis d’inviter des artistes à collaborer à leur installation. À ceux qui se servaient une cannette de boisson, je proposais bien sûr plusieurs choix, mais il y avait aussi la touche « surprise ». C’était alors la machine qui choisissait pour vous. J’ai mis en circulation des services à cocktails d’eaux de source, des bouteilles d’eau du robinet « au naturel » et des verres musée des nuages, qui furent utilisés par plusieurs musées et pour des événements artistiques ou privés. Sur le flux des biens alimentaires, j’ai proposé aux visiteurs des barres chocolatées enrichies au phosphore, pour entretenir les capacités mnésiques des visiteurs de musées. Sur le flux des données numériques, j’ai proposé des supports de stockage de mémoire à l’époque des disquettes ! Sur les flux de l’électricité, j’ai installé des chargeurs de batteries, que les visiteurs pouvaient recharger en pédalant au sein des expositions. Sur les flux des messageries, j’ai organisé un service de coursier à pied avec l’artiste marathonien Paul Robert. Autant d’expérimentations considérant les flux comme des ressources et comme vecteurs d’une activité artistique proposant quelque chose à réfléchir et à mettre en jeu.

Aucun modèle économique stabilisé dans tout cela, mais il y aurait eu du travail pour des étudiants en école de commerce ou de management de projets culturels.

La gratuité a joué son rôle, mais le manque de rentabilité ne vient pas de cela. On sait bien que quand le produit est gratuit, c’est nous le produit… Dans mon cas, quand l’œuvre est gratuite, c’est vous l’artiste. Mais surtout, vous participez à une création dont la dimension artistique peut être supplantée par la satisfaction d’un besoin vital. La dimension matérielle des besoins humains est un préalable à la délectation des œuvres d’art.

Concernant le rôle de la gratuité, l’essor du street art me semble être une démonstration de sa pertinence, puisque ces artistes empruntent d’autres voies que celles de la transaction d’objets d’art (si l’on oublie les exploits des têtes d’affiche en salles des ventes). Ils gagnent de l’argent sur les produits dérivés et pratiquent l’hybridation avec d’autres disciplines comme la musique, la danse, la mode, le sport… Ils sont passés du flux au flow.

RdP : Est-ce qu’un bon artiste est un artiste qui prend des risques ?

SS : Le risque principal, pour un artiste, me semble de vouloir parler au Monde, tout en cherchant à conserver la possibilité de se faire entretenir dans le quant-à-soi des initiés. Aussi puissant qu’il soit, un artiste élitiste comme Jeff Koons en a payé les frais. Il s’est heurté au rejet du public populaire au moment où il tentait de tirer profit de sa renommée, quand il a cru pouvoir imposer à la ville de Paris l’emplacement d’une statue rendant hommage aux victimes des attentats de 2015. La façon dont la notoriété de Jeff Koons s’est construite s’est rappelée à lui : un art pour milliardaires n’est pas un art populaire. Pourtant, son vocabulaire formel lisse et sans risque semblait lui fournir une assurance qui n’a pas suffi. On ignore souvent la nature du risque que l’on prend. Sans une bonne dose d’inconscience, il n’y aurait pas d’artiste. Bons ou mauvais.

RdP : Aujourd’hui tu opères en tant qu’artiste à travers le musée des nuages. De quoi s’agit-il ?

SS : L’étude des thermohygrographes m’a conduit dans les bureaux du Louvre où une conservatrice m’a expliqué le pourquoi et le comment de leur usage. Elle m’a tout d’abord appris que ces instruments de mesure ne servent qu’à un constat : savoir si les conditions climatiques standard ont été respectées. J’ai appris qu’il n’est pas possible de maitriser le climat de façon absolue, même dans un espace confiné et entretenu comme celui d’un des plus prestigieux musées du monde. L’architecture héritée, les propriétés radiatives et hygroscopiques de matériaux, la ventilation, les variations circadiennes et saisonnières provoquent des oscillations discrètes, mais puissantes qui rendent le microclimat des galeries historiques toujours trop instable. La courbe des mesures climatiques idéales dans une salle d’exposition devrait être un trait rectiligne, parfaitement lisse, sans aucun soubresaut. Aujourd’hui encore, la fluidité de l’air continue d’agiter les aiguilles dans le tremblé de la vie et au fil des aléas du temps qu’il fait dehors. Imaginons cependant que l’on puisse piloter la climatisation au point d’obtenir une linéarité parfaite. Ce seront alors les visiteurs qui dans leur flux aléatoire respirent, transpirent et importent les turbidités du monde extérieur dans la fibre de leurs cheveux et de leurs vêtements, jusqu’au cœur des salles sanctuarisées. Cette incapacité à maitriser le climat au cœur du monde dit « civilisé » m’a conduit à me demander ce qu’il en était de la puissance climatique à l’échelle des villes, des pays et des continents. J’ai ainsi découvert l’hypothèse d’un réchauffement planétaire global et la magnitude de ses effets, selon les différents scénarios qui commençaient à émerger. C’était un peu avant la création du GIEC, mais, déjà, les ravages des pluies acides au cœur de l’Europe et le trou dans la couche d’ozone avaient occupé l’actualité. Le ciel n’était pas indemne et avait déjà connu des offenses graves. Quant à l’année 1986, elle lancera l’ultime injure du siècle, avec le nuage de Tchernobyl. Si le climat s’assombrissait, le constat était limpide : il ne suffisait plus de créer des conservatoires ou des parcs naturels. On pouvait considérer l’atmosphère, la mobilité des nuages et donc l’intégralité du globe terrestre comme le terrain où s’agrègeraient de nouveaux efforts de conservation. Après les sites classés ou les aires marines protégées, quelque chose d’indéfini échappait encore à la patrimonialisation galopante : les nuages. Le climat, l’air, l’eau et les nuages étaient des trésors autour desquels il fallait s’affairer. Avec leurs contours flous et labiles, ils mettaient l’industrie de la conservation au défi de se réinventer. Cette extension du champ muséal intéressait le fournisseur des musées. Elle annonçait ce que pourraient être les enjeux pour l’art de la conservation au vingt et unième siècle. Un nouveau type de collections se dessinait. Il fonderait une nouvelle muséologie, autour des biens élémentaires que sont l’eau, l’air, les fluides qui animent la nature.

La valeur des biens naturels tient au fait qu’ils se partagent dans l’entretien de leur flux, qu’ils doivent être libres et abondants, sauf à se corrompre ; qu’ils ne s’apprécient que par leur mouvement et leur disponibilité. Tout l’inverse des collections d’art enfermées dans les musées. Contrairement aux objets d’art, on ne peut ni les poser, ni les fixer, ni les isoler entre quatre murs. Le musée des nuages est donc un musée paradoxal consacré à l’insaisissable mouvement du vivant, à la conscience que ce patrimoine est plus grand que n’importe quel musée possible, et qu’il ne se visite pas en touriste. Il nous procure, au contraire, une jouissance du quotidien, dont il faut apprendre à entretenir la valeur. Les trésors naturels dépendent de notre capacité à considérer leur fragilité et à nous délecter de toutes les nuances de leur beauté inaliénable.

RdP : Quelle est la relation de Soussan Ltd avec le musée des nuages

SS : Depuis sa création, Soussan Ltd a imaginé pour le musée des nuages des dispositifs propres à créer des atmosphères propices à l’Atmosphère. La vocation de Soussan Ltd est de renouveler notre relation au patrimoine. Dans cette intention, nous ouvrons des parenthèses dans les parcours fléchés, nous posons des points de suspension et d’interrogation sur le « sens de la visite ». Notre service de recherche et développement nous a recommandé d’insister sur la nécessité de proposer aux publics des temps de pause, des sortes d’entractes dans la continuelle mise en spectacle du monde. Le XXe siècle finissant donnait l’impression que tout pouvait acquérir le statut d’objet d’art, comme si rien de ce qui entrait au musée n’échappait au pouvoir d’enchantement des salles d’exposition. Comme s’il suffisait de franchir leur seuil pour que la magie opère. La notion de ready-made synthétisait cette formule magique qui faisait de l’art contemporain un conte de fées où les citrouilles se transforment en carrosses.

Ce qui me fascinait alors, ce n’était pas que les musées puissent absorber tous les objets du monde — c’est d’ailleurs sur ce constat que j’ai créé un musée sans murs et sans frontières : le musée des nuages — mais que le monde extérieur organisait autour de l’enceinte muséale une sorte de scénographie grâce à laquelle, par cercles concentriques, l’enchantement pouvait perdurer après la visite. Au sortir de l’exposition, on entrait dans la boutique du musée, on consommait une boisson et par effet de contagion on balayait du regard les possibles suites de l’excursion depuis la terrasse… De proche en proche, c’étaient des paysages entiers qui proposaient des scénarios de réjouissances propres à conserver le visiteur dans le meilleur état de consommation possible. La mise en spectacle des abords du musée proliférait à travers tous les canaux de la perception. Boire, manger, marcher, acheter, prolongeait l’ébriété esthétique impulsée par la visite. À travers les produits dérivés que l’on peut rapporter chez soi ou offrir, les œuvres phares des collections s’infiltraient dans nos intérieurs, colonisaient notre imaginaire et envahissaient notre quotidien.

Puisque l’art s’infiltrait partout, il fallait offrir aux visiteurs la possibilité de lui échapper, ne serait-ce qu’un instant. C’est pour cette raison, qu’au sein même des espaces d’exposition et non à leur périphérie, Soussan Ltd a créé des services pour boire, fumer, téléphoner, recharger son portable ou faire du sport. Il fallait que le musée instaure un temps de répit salutaire. Une nouvelle fonction lui revenait : cesser de solliciter l’attention. Baisser l’intensité, échanger l’exceptionnel contre le quotidien pour nous dégriser du spectaculaire et nous interroger sur nos satisfactions élémentaires. La réponse à ce projet ne pouvait pas advenir dans l’énergie de l’émerveillement, mais en laissant entendre à chacun les échos de sa condition d’être vivant et de sa dépendance aux ressources naturelles. Cette notion se concrétisait à travers le verre d’eau que nous proposions au milieu des œuvres d’art, dans la proximité immédiate des objets de collection et non à la sortie du sanctuaire. Ce changement de régime de l’attention s’imposait à nos yeux, car depuis les premières conventions internationales pour la conservation des biens naturels, le constat se précisait que les espaces protégés ne s’étendraient pas à l’infini et que les limites planétaires nous contraindraient de plus en plus nettement.

Passerions-nous alors d’une civilisation de l’abondance à celle de la rareté ? Dans cette hypothèse, il fallait comparer les objets d’art dont la valeur est indexée sur leur rareté, avec les biens naturels, dont la principale qualité est qu’ils nous apportent du bien-être grâce à leur abondance. Quand le musée des nuages offre aux visiteurs la possibilité de se désaltérer au cours de leur déambulation au milieu des trésors, c’est le statut des biens élémentaires et la fragile beauté du quotidien qu’il nous invite à apprécier.

–

Photo en-tête : Sortie de secours. MAC VAL – musée d’art contemporain du Val-de-Marne 2006.

En lisant ce remarquable entretien, on comprend très bien l’intérêt que peut représenter un art qui n’a pas pour priorité de ne penser qu’à lui-même. Et je me faisais la réflexion suivante à son sujet : une pratique de l’art prenant en compte nos besoins vitaux, est effectivement tout à fait apte à révéler tous les bienfaits que nous procure le patrimoine de nos biens naturels. Et dans ce but, l’entreprise de Sylvain est exemplaire car il la développe dans des contextes sociaux ouverts à tous et selon des méthodes non artistiques.

Dans cette perspective, les expositions des œuvres des artistes clairvoyants, pourraient même être proposées de plus en plus avec des apparences familières et au sein d’espaces collectifs qui nous inviteraient à nier l’importance de ce qui relèverait exclusivement de l’art. Cela se ferait au profit de l’usage que l’on peut en faire pour le bénéfice de tous. Un « art de l’usage » dont l’efficacité critique reposerait sur les réactions d’un milieu de l’art qui remettrait ainsi en question ses comportements face à l’art quel qu’il soit.

À l’évidence, il est maintenant indispensable de restructurer l’art de façon à ce que ce soit la vie qui réinvente les œuvres. Car avec les propositions des artistes, ce sont bien des modes de vie qui doivent dorénavant nous interpeller.

Sans transition culturelle et artistique, l’art perd sa raison d’être. Tout cela implique un état d’esprit qui devrait amener les artistes à ne pas vivre de l’art mais pour l’art. Un art qui n’aurait d’autre prétention que celle d’exister pour le bien-être de tous.

Au fond, je pense que la forme idéale de l’art est celle que prennent nos actions bienfaisantes dans la vie de tous les jours. Sans aucune stratégie visant à la notoriété, cela constituerait enfin la possibilité de refléter la diversité illimitée de nos aspirations à un art du bien-vivre ensemble.

Bien beau tout ça, oui, il n’y a pas d’art, seulement des artistes, et chacun se doit de l’être.